深潮 TechFlow 消息,8 月 29 日,据金十数据报道,美国7月核心PCE物价指数年率 2.9%,预期2.90%,前值2.80%。

月度归档: 2025 年 8 月

路透社:港股上市公司“新城发展”宣布探索 RWA 并将推出 NFT 产品

深潮 TechFlow 消息,8 月 29 日,据路透社报道,中国房地产开发商新城发展集团(Seazen Group)宣布将在香港成立研究所,推进现实资产代币化(RWA)进程。该公司计划探索将其知识产权资源和资产收入转化为区块链上可交易的数字代币。

路透社报道称,新城发展预计将在年底前设立数字资产管理部门,并推出与其五月广场投资物业相关的 NFT 产品。

Aave 的 Horizon RWA 市场在上线首日 TVL 近 5000 万美元

深潮 TechFlow 消息,8 月 29 日,据 Sentora(原 IntoTheBlock)监测,去中心化借贷协议 Aave 的 Horizon RWA 市场在上线首日达到近 5000 万美元总锁仓量(TVL),其中超过 500 万美元已被用于抵押国债和 CLO(担保贷款债券)进行借贷。

期货交易员 CoinMamba:ETH 市场虽疲软但尚未见顶,当前仅为季节性波动

深潮 TechFlow 消息,8 月 29 日,据期货交易员 CoinMamba 在社交媒体发文称,虽然当前市场表现疲软,但在重新审视 ETH 价格走势图后认为,以太坊并未见顶,目前仅是经历常规的季节性趋势波动。

Mantle×Bybit Roadmap发布,MNT实用性全面升级

深潮 TechFlow 消息,8 月 29 日,Bybit 今日正式发布「Mantle × Bybit Roadmap」计划,MNT 将支持支付平台交易手续费并享受折扣,多场景实用性全面升级:

手续费折扣:MNT 将陆续支持现货与线性合约产品支付交易手续费,用户使用 MNT 结算可享专属费率优惠。

多场景应用:围绕 Buy / Use / Earn / Hold 四大路径,MNT 将逐步落地于交易、理财、支付及权益场景。

双线赋能:针对机构与散户用户,Bybit 将推出持仓门槛、贷款与抵押优化、会员权益等机制,助力长期持有与交易活跃。

上线进度:核心功能将于本季度起分批上线,更多细节将通过后续公告与社区 AMA 公布。

Sei 生态头部协议 Yei Finance 宣布推出跨链清算执行层 Clovis,首批预存款额度90分钟内迅速售罄

深潮 TechFlow 消息,8 月 29 日,Sei 生态头部协议 Yei Finance 宣布,其颠覆性的全链清算与执行层产品 Clovis 正式上线,该产品旨在重新定义跨链流动性的新标准,首批预存款额度在短短90分钟内便告罄,下一轮存款窗口将于9月1日开放。

据悉,作为 Sei 上最大的借贷、DEX 与跨链一体化协议,Yei Finance 此次推出的 Clovis 核心在于构建 DeFi 领域的全链清算与执行层,旨在突破链间壁垒、整合全链流动性,从而显著提升资金效率。Clovis 的创新之处在于其采用独特的“清算层 + 轻量Vault” 机制。该架构能够聚合来自多条区块链的分散流动性,实现 “一资产多链收益、一存款多场景赋能”,全面支持借贷、交易及跨链桥接等多种应用场景。

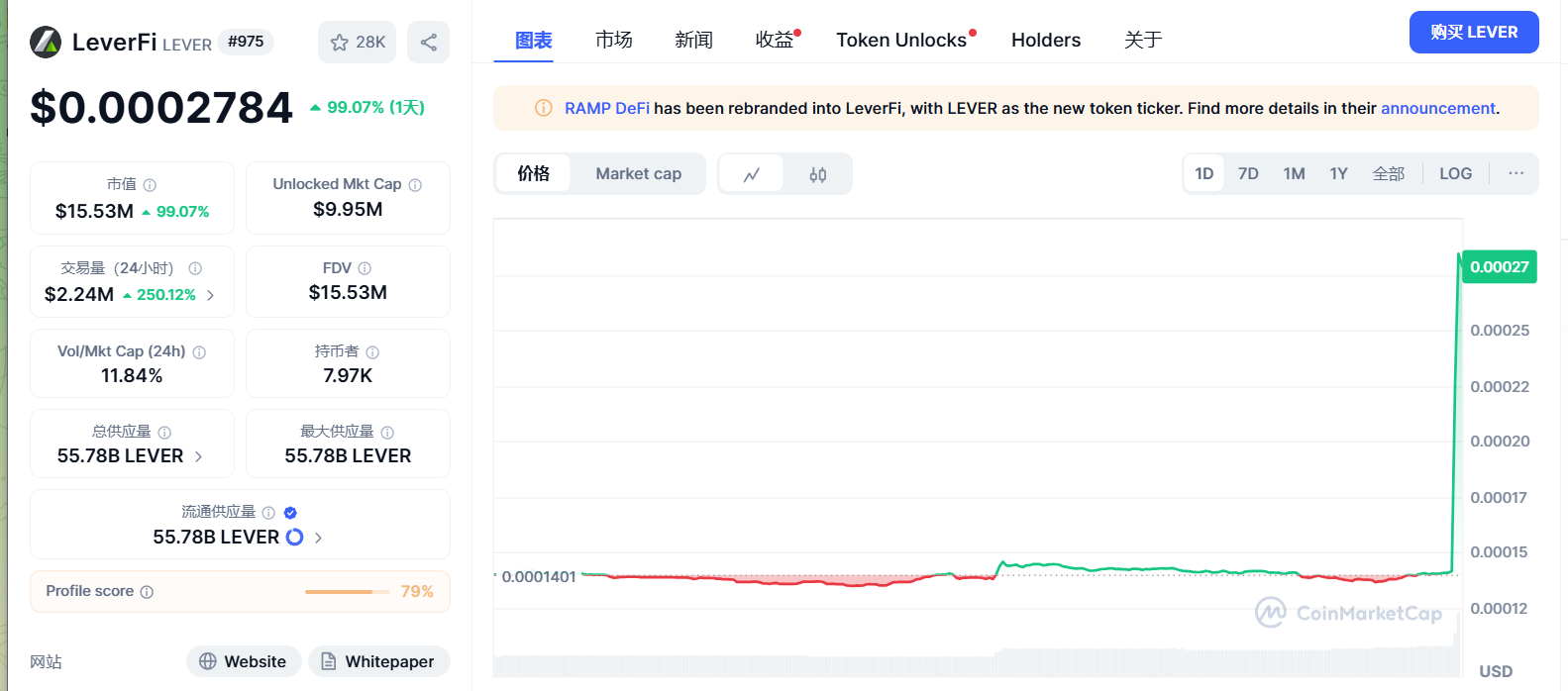

或受“币安合约将下架 LEVER U本位永续合约”消息影响,LEVER 短时涨约100%

深潮 TechFlow 消息,8 月 29 日,据 Coinmarketcap 行情数据,LEVER 短时涨约100%,市值升至 1500 万美元。

此前消息,币安合约将下架 LEVER U本位永续合约。

佛罗里达州退休基金披露将 8000 万美元配置于 Strategy 股票

深潮 TechFlow 消息,8 月 29 日,据 The Bitcoin Historian 披露,规模达 2050 亿美元的佛罗里达州退休基金披露向Strategy (MSTR)配置8000万美元。

币安合约将下架 LEVER U本位永续合约

深潮 TechFlow 消息,8 月 29 日,据官方公告,币安合约将于2025年09月03日17:00(东八区时间)对LEVERUSDT U本位永续合约进行自动清算,并将在清算结束后下架上述U本位永续合约交易对。

-

建议用户在停止交易前自行平仓,以避免头寸自动清算;

-

自2025年09月03日16:30(东八区时间)起,用户将无法在上述U本位永续合约新增仓位;

BiyaPay分析师:WLFI现货交易即将开启,0.3美元成社区主流预期

深潮 TechFlow 消息,8 月 29 日,据 BiyaPay 分析师,随着币安合约上 WLFI 自底部反弹,社区普遍预期开盘价格在0.3美元附近。按照此前解锁规则,0.015美元和0.05美元的早期投资者在开盘即可解锁20%,对应收益如下:

- 0.015美元投资者,开盘可获利约4倍,含未解锁总浮盈达20倍;

- 0.05美元投资者,开盘可获利约1.2倍,含未解锁总浮盈约6倍;

- 场外投资者普遍以0.15美元入场,开盘可回本约40%,含未解锁总浮盈约2倍。

BiyaPay多资产交易钱包将持续为用户提供全球汇款、数字货币交易及美港股投资等一站式服务,帮助投资者在复杂市场中保持灵活应对。

谷歌最新「香蕉」AI 图像模型,让网友疯玩「Vibe Photoshoping」

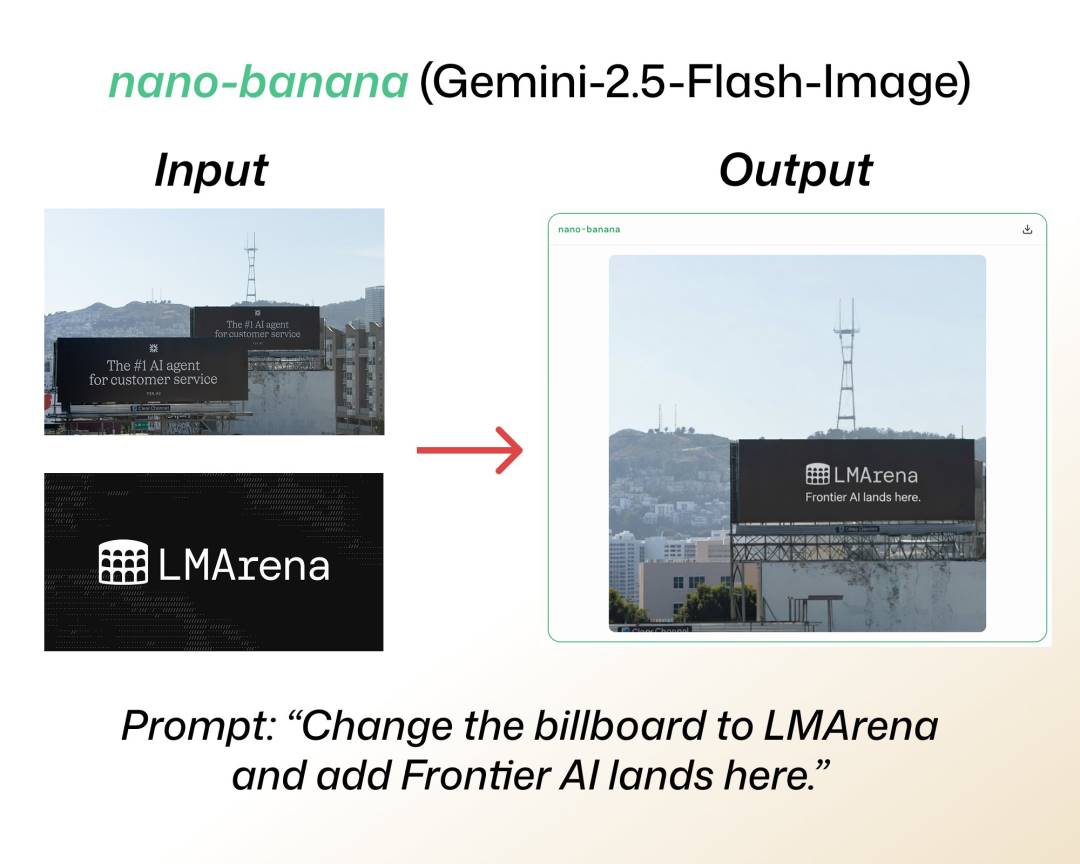

还记得之前大家热议的神秘 AI 图片编辑模型「nano-banana」吗?当时在 LMArena 大语言模型竞技场里,它凭借出色表现一度被讨论得沸沸扬扬。Google Gemini 各路技术大牛也是轮番出马,在社交媒体上吊足众人胃口,甚至一度成为了传闻中的 Gemini 3.0 Pro。

如今,Google 终于揭开了它的神秘面纱。

北京时间 8 月 27 日凌晨,Google AI Studio 正式发布了 Gemini 2.5 Flash Image(代号 nano banana)🍌。

预热许久终于登场的 Gemini 2.5 Flash Image | 图片来源:极客公园

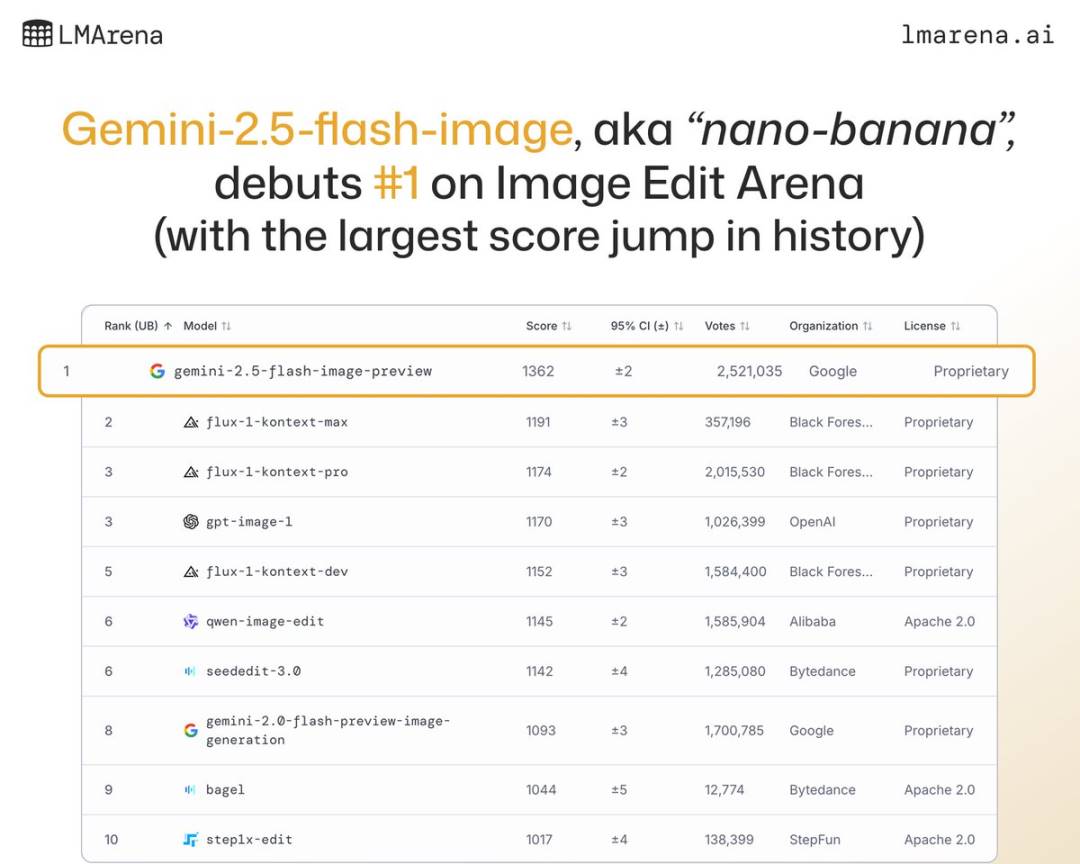

这是迄今为止 Google 最先进的图像生成与编辑模型,不仅速度快得离谱,几乎是「闪电般」的体验,还在多个榜单上拿下了 SOTA 的成绩,在 LMArena 上更是遥遥领先。

一登场就达到 SOTA 能力的 Gemini 2.5 Flash Image | 图片来源:LMarena.ai

在技术博客里,Google 提到 Gemini 2.0 Flash 已经凭借低延迟和高性价比赢得了开发者的青睐,但用户们一直期待更高质量的图像和更强大的创作控制。Gemini 2.5 Flash Image 正是带着这些重磅升级而来:角色一致性终于得以充分保持,基于提示的图片编辑也更精准,多幅图像的融合效果自然流畅,再加上对现实世界知识的理解,让它不仅是一款模型,更像是为下一代爆款应用奠定基础的「原点」。

极客公园也在第一时间体验了它。出乎意料的是,这不仅仅是一个模型更新,它让人第一次真切地感觉到,AI 修图未来的样子已经近在眼前。

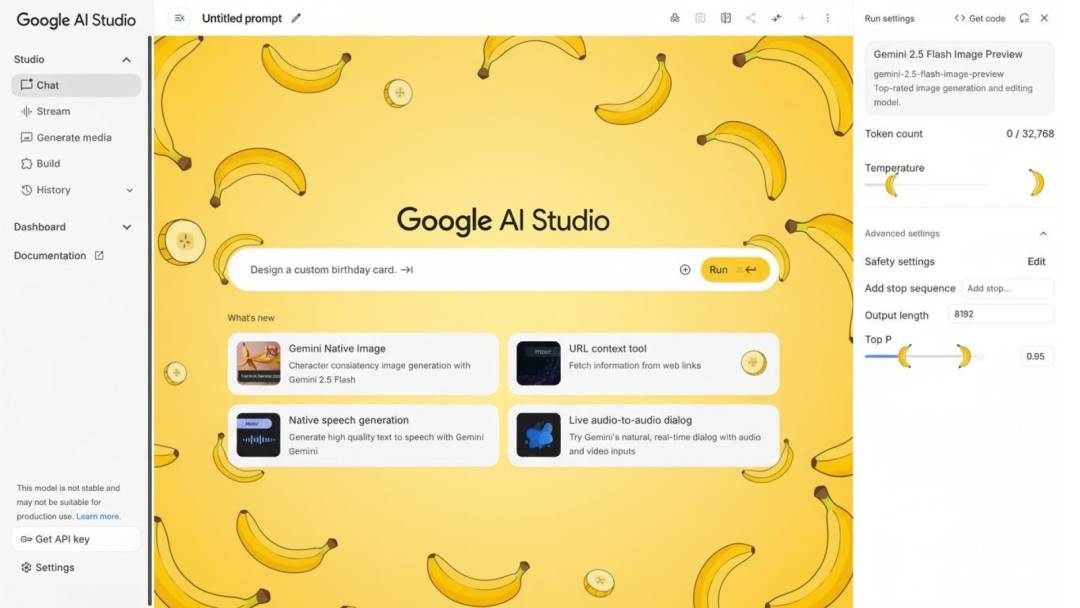

Google AI Studio 中目前已经开放体验 | 图片来源:极客公园

一开始,我的确只是抱着常规体验、「看看新模型又快在哪」的心态。可没想到,短短几个小时的体验,让我仿佛提前窥见了下一代爆款应用的模样。

过去我们习惯了美图秀秀这样的工具,点点按钮、套个滤镜,照片就能迅速变美。但 Gemini 2.5 Flash Image 给人的感觉完全不同。它快得不可思议,聪明得像个懂你心思的设计师,你只需要说出想要的效果,它就能在几秒钟里把画面呈现出来。

除了效果,速度也是 Gemini 2.5 Flash Image 另一个明显不同于此前模型生图产品的体验 | 图片来源:极客公园

01 极速生成,几秒钟出结果

Nano banana 体验最直观的就是速度。以往在使用一些开源模型时,哪怕你电脑配置不错,从输入提示到生成一张像样的图,也得等个几十秒甚至更久。对于手机端用户来说,这个等待过程更是煎熬。

但 Gemini 2.5 Flash Image 把这个门槛直接拉低到了几秒钟的级别。它本身是 Google 宣称的「最新、最快、最高效」的原生多模态模型,在优化上明显下了很大功夫。我在实际测试时,输入一句提示,大概三四秒就能生成结果,而且分辨率和细节都相当清晰。

这种体验很像我们日常用美图秀秀处理照片:点一下「美颜」按钮,几乎是即时见效。区别在于,美图秀秀是用算法套现成滤镜,而 Gemini 2.5 Flash Image 是在从零构建一张图,或者把一张照片按你的需求进行大幅改造。这种「指哪打哪」的爽感,是以往繁琐的 P 图流程完全不可想象的。

类似这种「删除路人背景」的需求,只需要一个 Prompt 就能解决 | 图片来源:极客公园

如果说速度解决的是传统 P 图用户的体验感,那么「原生多模态」解决的就是 AI图片能力边界。

Gemini 2.5 Flash Image 不仅能生成图片,还能同时理解文字和图像输入。这意味着我可以把一张照片和一段文字提示同时给它,它会结合两者的信息去理解我到底想要什么。

举个例子,我上传了一张在街头拍的照片,然后告诉它「把背景改成东京新宿的夜景」。结果它不仅识别出了我上传照片里的主体,而且准确地把人抠出来,背景替换成了霓虹灯闪烁的新宿街头。更难得的是,它还保持了人物光影的统一,完全没有人手抠图经常无法避免的那种「硬抠贴」的效果。

这种理解力让我想起近几年手机厂商在系统自带相册中经常被提到的一个功能——「一键换背景」。但区别在于,当年的换背景常常边缘发虚、光影不对,效果很假。而现在,Gemini 2.5 Flash Image 能用世界知识和视觉理解来补足这些细节,结果自然得多,获得了远比传统文生图/图生图模型工具更准确的画面细节保留。

原图 & Gemini 2.5 Flash Image 生成效果 | 图片来源:极客公园

这也是为什么我觉得它会重新定义修图体验:不再是依赖大量手工调整,而是靠模型的自然语义理解来「大力飞砖」式的完成任务,例如在人像 P 图这种对画面细节要求极高的场景。

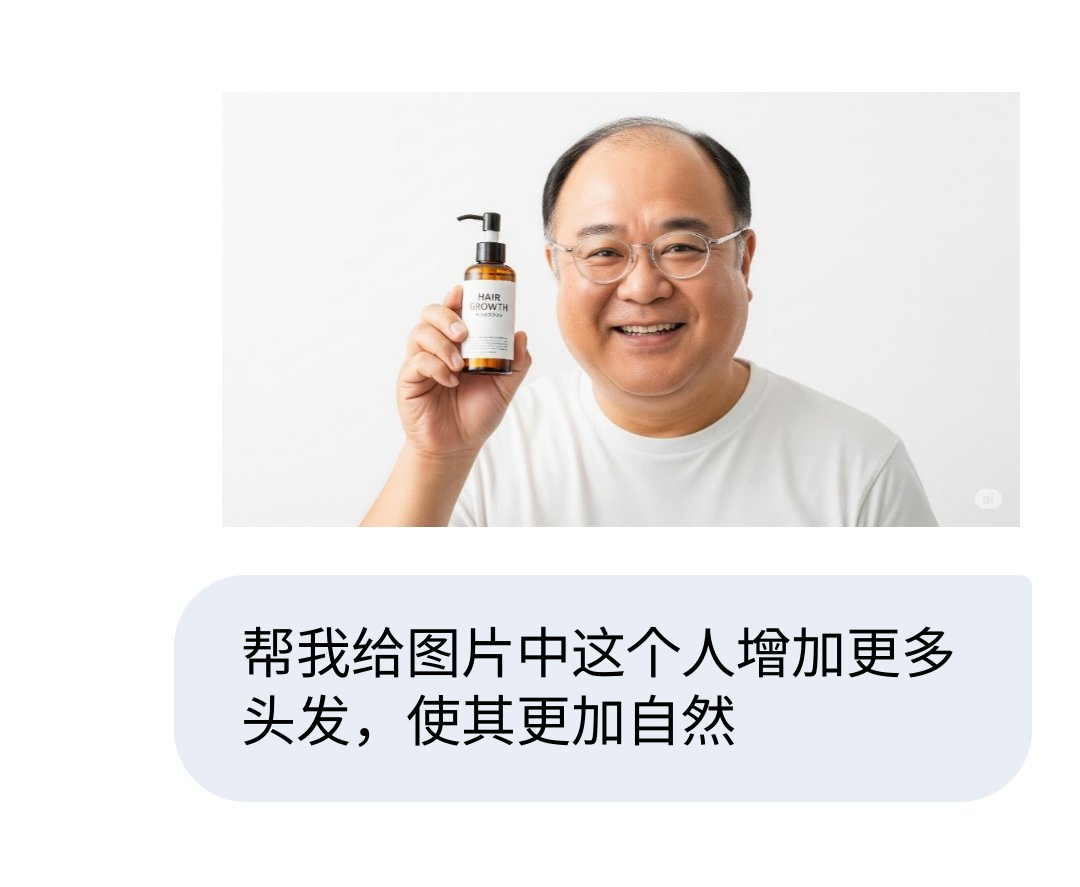

对于这种人像图片处理需求,Gemini 2.5 Flash Image 的角色一致性真的提供了一种前所未有的「Vibe Photoshoping」体验。

一秒帮程序员「挽尊」| 图片来源:极客公园

这种体验打破了很多人对 AI 图像生成以往印象 —— 「玄学」:无论你提示词写得好,出图效果惊艳;提示词写得一般,生成的东西可能完全跑偏。

但在 Gemini 2.5 Flash Image 里,我发现这种「玄学感」被削弱了很多。它对提示词的理解更精准,也更贴近用户的直觉—— 这就是为什么不少人会突然觉得它会好用很多的原因。

比如我对它说「模糊背景,突出前景人物」,几秒钟后生成的图正是我想要的效果;我让它「把照片里的人换成微笑的表情」,结果不仅嘴角微微上扬,连眼神都做了调整,细节非常到位;我甚至试过「给黑白照上色」,结果输出的彩色图并不是乱涂一气,而是尽可能贴近历史照片中该有的色彩氛围。

这种「说到做到」的能力,让我想到过去用美图秀秀时,明明只是想磨皮,结果整张脸变成了「开了十级美颜」的假人脸。而现在,Gemini 2.5 Flash Image 的操作是精准的、克制的,它真的理解你要什么,然后尽量还原。

02 能力加强,旦用难回

为了更直观,我特意拿它和我日常常用的移动端修图工具做了对比。

在 Snapseed 上,我如果要模糊背景,通常需要花一两分钟手动圈选前景区域,再调整模糊程度。即使操作熟练,也免不了反复修改。

在美图秀秀上,虽然有一键背景模糊功能,但经常会把人物的边缘模糊掉,效果不够自然。

而在 Gemini 2.5 Flash Image 上,我只需要一句话,它自动识别出人物和背景的边界,模糊效果自然,完全不需要二次修饰。

在更改画面中细节的同时,仍然对其他背景部分避免了此前 AI 工具经常出现的「乱涂乱画」 | 图片来源:Twitter

这种对比其实说明了一点:Gemini 2.5 Flash Image 把用户从复杂操作中解放了出来,把更多的工作交给了模型。对于普通人来说,它降低了修图的门槛;对于专业人士来说,它节省了大量时间。

体验下来,我最大的感受是,Gemini 2.5 Flash Image 已经不再只是一个修图工具,而是更接近「智能助手」。

过去,我们用美图秀秀,是在使用一个预设好的功能合集,滤镜、美颜、马赛克,每一个按钮对应一个功能。你要做的就是一点点选择、一步步调整,直到满意。

而现在,Gemini 2.5 Flash Image 的逻辑完全不同。它不再要求你学习工具的逻辑,而是直接理解你的需求。你只要说出来,它就替你完成。

这种转变看似细微,但实质上完全改变了 P 图这个流程的关系。以前是我们去适应工具,现在是工具来适应我们。这种交互方式,本身就是下一代应用形态的雏形。

站在现在来看,Gemini 2.5 Flash Image 还处在早期阶段,功能上可能还有边界。但它展现出来的速度、理解力和还原度,足以让人对未来充满想象。

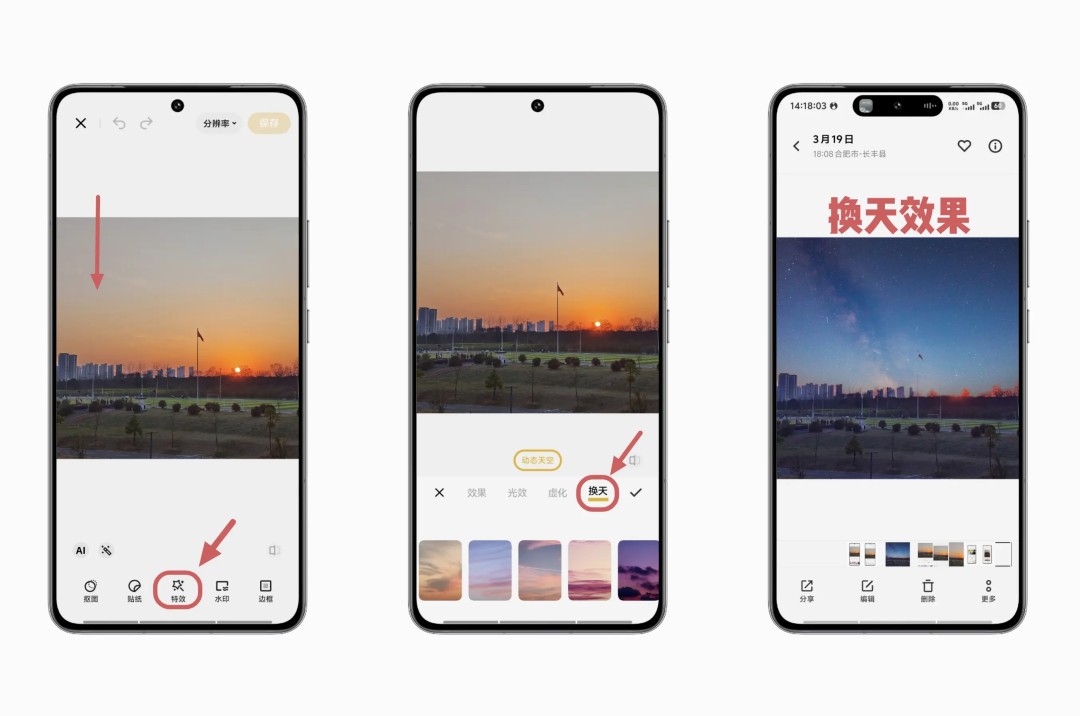

如果把它和美图秀秀结合起来,会是什么样子?可能是你打开应用,对着手机说一句「帮我修一下这张照片,让皮肤自然一些」,几秒钟后结果就生成了;可能是旅行拍照时,你告诉它「把天气改成晴天」,照片立刻变成阳光明媚的样子;甚至可能是视频编辑里,你用一句话就能改变整个片段的氛围。

这种方式未来可能会迅速成为手机操作系统中的主流图片编辑功能 | 图片来源:Twitter

这就是为什么我觉得它会迅速革命 P 图工具领域现有的操作流程,定义下一代「美图秀秀」:不仅仅是修图,而是重新塑造图像处理的交互方式,让 AI 成为你的摄影后期伙伴。

但目前 Gemini 2.5 Flash Image 还并不能一步到位,充当开箱即用的大众 P 图 App:不仅是因为它的主要目的仍然是图像生成而非在现有的基础上微调,而且所有通过 Gemini 2.5 Flash Image 创建或编辑的图像都会包含一个SynthID 数字水印,用于社交内容平台识别 AI 生成内容。

03 爆款的爆发点

回头想想,美图秀秀曾经之所以能成为全民应用,靠的是它用最简单的方式解决了所有人都想解决的问题——让照片更好看。

而 Gemini 2.5 Flash Image,正是在这个基础上进一步,把复杂的 AI 能力打磨成人人都能用的「秒出图」体验。

当我第一次对它说出「帮我模糊一下背景」,几秒后画面就被自然处理好的那一瞬间,我心里很清楚:这是爆款应用的爆发原点。它不仅仅是一个模型,而是未来无数新产品的底层能力。

前几年在手机用户之间爆火的 AI 一键换天功能 | 图片来源:vivo 社区

也许几年后,我们会忘记 Banana 这个代号,但会看到越来越多这种让你「想要什么就说出来,立刻就能实现」的新体验的图片处理工具,也许会像当年的美图秀秀一样,成为一代用户的共同记忆。

只不过这一次,AI 会把想象力推得更远。

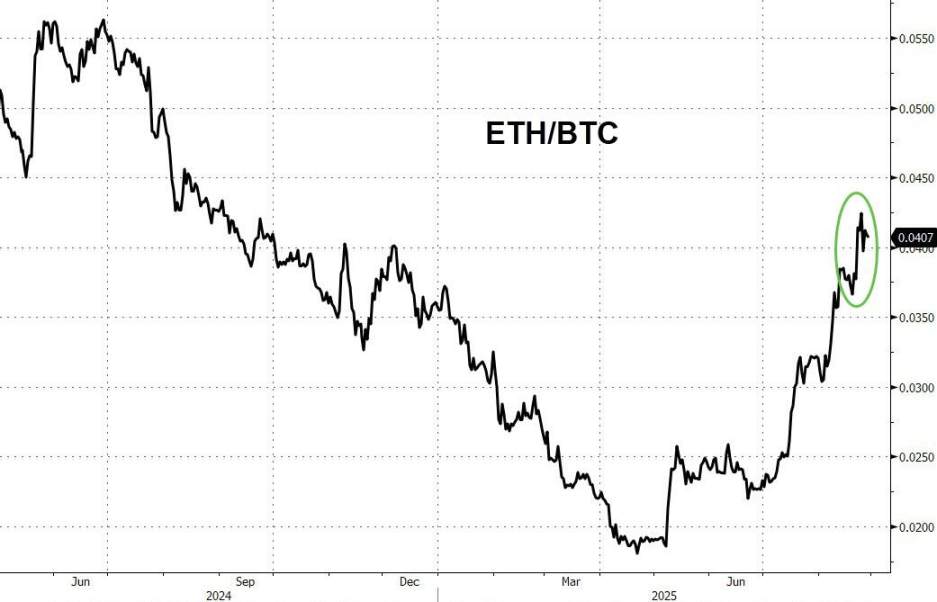

8 月以太坊链上交易量突破 3200 亿美元,创近两4年新高

深潮 TechFlow 消息,8 月 29 日,据 The Block 报道,以太坊网络 8 月份调整后的链上转账交易量超过 3200 亿美元,创下 2021 年 5 月以来的最高水平,为历史第三高月度交易量。

此外,月活跃地址数达到历史第二高,总锁仓价值接近历史峰值。目前,ETH 现价约为 4,337 美元,较日内下跌超 5%,距离历史最高点约 12% 差距。

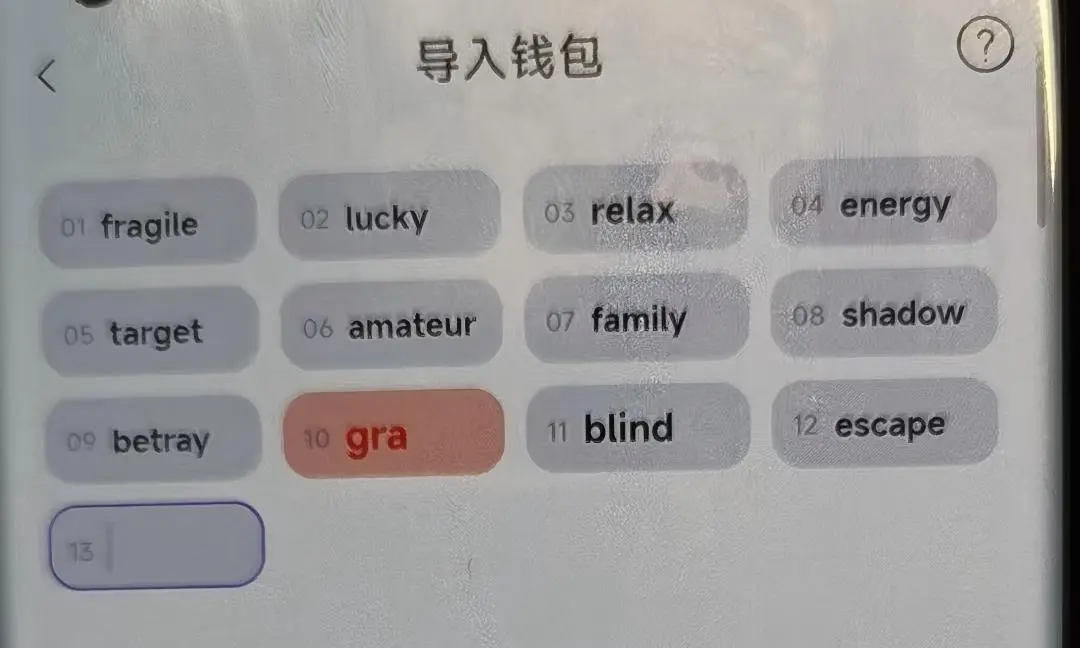

从《捕风追影》说起:决定上万亿加密资产的 2048 个单词

作者:Tyler

最近看了成龙大哥的口碑新作《捕风追影》,里面有个桥段挺有意思——上百亿港币的加密资产,被锁在一个 12 个单词的助记词钱包里,结局只剩最后一个单词未知。

我看完去试了下,结果发现第 10 位和第 12 位并不在标准助记词库里,显然编剧是故意这么写,避免有人照着剧情复原钱包搞诈骗,毕竟链上类似的骗局并不罕见:

骗子会故意泄露一个「带余额」的钱包地址(典型在 Tron 链上,利用 Owner 机制),诱导大家转入 Gas,守株待兔,资金一旦转入就再也拿不回来了。

但这里有趣的一点在于,电影里说只差最后一个单词不知道。可在真实世界里,助记词遵循 BIP39 标准,一共就 2048 个单词,也就是说,暴力破解最后一位,顶多也就 2048 种可能,如果再缩小范围,比如电影中已知开头字母是「es」,那可能性更少,一分钟就能试完。

不过,电影之外更值得重温的问题是:助记词、私钥、公钥,到底是什么关系?为什么丢了助记词就等于丢了所有资产?

一、助记词:私钥:公钥/地址 = 「钥匙串」:「钥匙」:「门牌号」

助记词是遵循 BIP39 标准的备份方式,从 2048 个英文单词的词库中,通过算法随机选取并组合而成的 12、18 或 24 个单词。

这组助记词经过 PBKDF2 算法处理后,会生成一个种子(Seed),再由这个 Seed 按照 BIP32/BIP44 等路径标准,派生出一系列私钥,进而对应一系列的公钥/地址。

一组助记词 → 生成一系列私钥 → 生成一系列公钥 → 对应一系列地址

换句话说:

-

助记词 = 钥匙串,和私钥往往是一对多的关系,理论上一组助记词可以衍生出成千上万个私钥;

-

私钥 = 钥匙,每一把私钥对应一个地址的使用权;

-

公钥/地址 = 门牌号,可以公开,别人能用它给你转账;

所以可以将助记词视为你的「钥匙串」,而每个私钥就像其中一把能开门的钥匙,用来签名、证明你对某个钱包地址的控制权——当你发起一笔交易时,就是用私钥来签名,告诉全网:「这笔转账是我授权的」。

二、那能不能自己挑选助记词?

那是不是有朋友就会觉得:我能不能自己来凑 12 个单词?比如生日、最喜欢的英文单词、偶像名字,这样更有个性。

答案是:可以,但极度危险。

因为计算机生成的随机数是真随机,而人类挑单词时几乎都带有模式(常见词、习惯用词、顺序偏好),这会大幅缩小搜索空间,让你的助记词更容易被猜中。

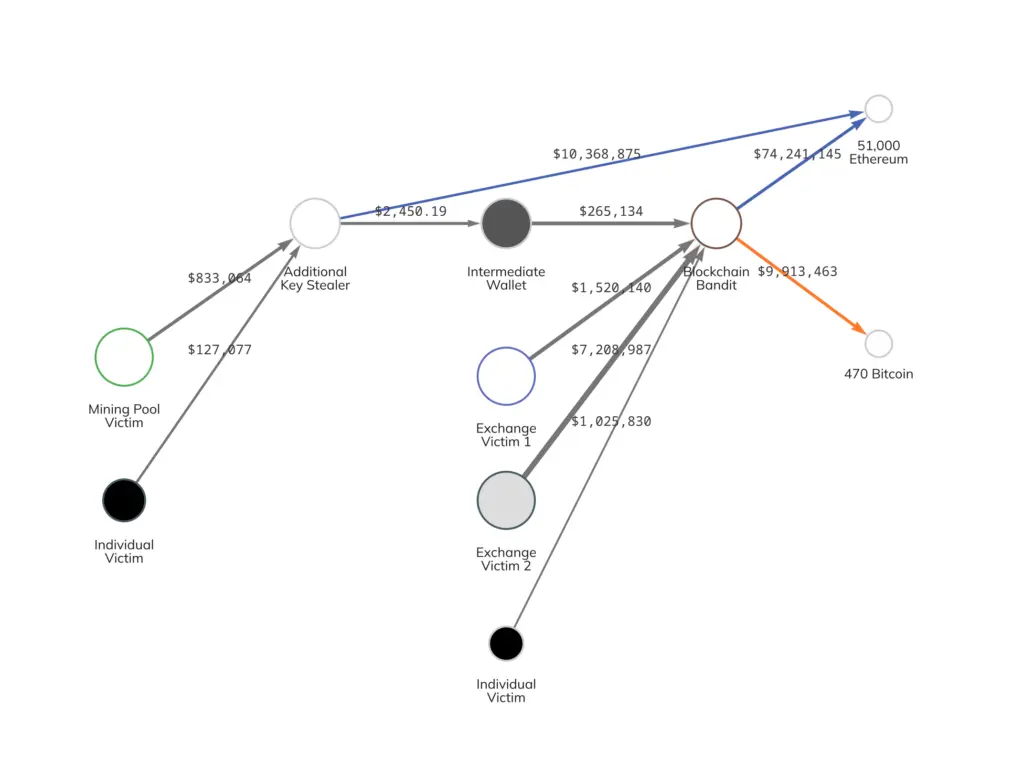

之前就出过「伪随机钱包」的安全事件,有些钱包生成助记词时使用了伪随机算法,结果熵远远不足,被黑客暴力遍历直接穷举破解——2015 年黑客组织 Blockchain Bandit 就利用故障的随机数生成器和程序码漏洞,系统性地搜寻弱安全私钥,成功扫出了 70 多万个脆弱钱包地址,并盗走了其中超过 5 万枚 ETH。

当然有些极客会用骰子(得确保骰子也足够均匀)摇随机数,再映射到 BIP39 单词库,这才算手工安全,但对大多数人来说,没必要搞这么复杂,反而容易出错。

三、能不能暴力撞出 V 神或其他巨鲸的钱包?

这个问题我当年也脑补过,幻想自己哪天生成了一个钱包地址,结果一看里边有上百万枚 ETH,瞬间财富自由,直接偷家某位巨鲸。

不得不说,光想就挺诱人。但现实是:概率几乎等于零。

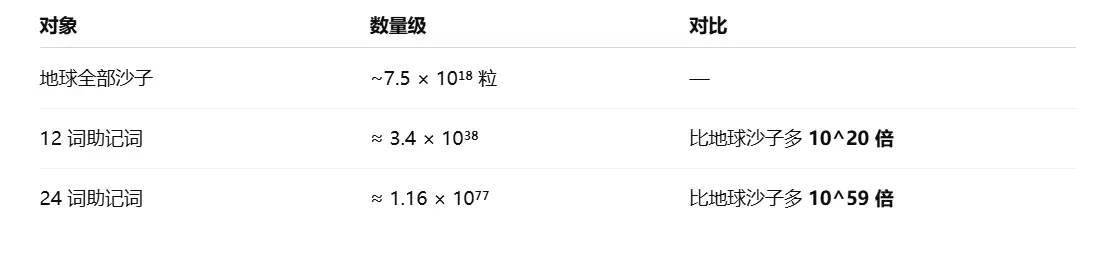

为什么?因为助记词的可能组合数量已经夸张到超出人类想象:

-

12 个单词:有效组合数约 2¹²⁸ ≈ 3.4 × 10³⁸

-

24 个单词:有效组合数约 2²⁵⁶ ≈ 1.16 × 10⁷⁷

这个数量级是什么概念?

我们都知道地球上的沙子多到数不清,但科学家们估算过一个近似值,假设地球上的所有沙滩、沙漠加起来,沙子的总数大约是 7.5×10¹⁸ 粒,这也意味着:

-

12 个单词的有效组合数,相当于地球全部沙子总数的 4.5 × 10¹⁹ 倍

-

24 个单词的有效组合数,更是地球上沙子总数的 1.5 × 10⁵⁸ 倍

换句话说,就好像地球上每一粒沙子,都变成一颗「新地球」,每个新地球里还有沙滩和沙子,然后你要在所有这些沙子里,一次性随机找到你事先标记好的那一粒。

这已经远远超出人类可以想象的规模。

所以,暴力破解钱包的概率,不是「极低」,而是在已知的物理学和计算能力下,等同于零,想靠「撞库」发财,还不如去买彩票,中奖概率高得多。

回到电影的那个设定:如果真有人只差一个助记词单词,那确实有可能通过暴力遍历去尝试。

最后,关于钱包/助记词/私钥的几点安全小贴士:

-

优先使用经过时间和市场检验、开源代码审计的非托管钱包,如 MetaMask、Trust Wallet、SafePal 等,有条件的直接使用硬件钱包;

-

助记词和私钥,永远不要截图、不要存网盘、不要复制粘贴、不要发给别人;

-

最好纸笔抄写(可以考虑使用不锈钢助记词板,防潮、防火、防腐蚀),放在安全的地方,且 2~3 处多点备份;

-

公钥/地址可以放心公开,它就是你的门牌号,但要注意识别钓鱼链接;

-

建议用干净的设备管理钱包,不要随便装来历不明的插件或 App;

-

记住一句话:任何人向你要助记词,100% 是骗子。

美监管层再松口,主流加密交易平台可以重返美国?

撰文:kkk

8 月 28 日,美国商品期货交易委员会(CFTC)丢出了一枚重磅信号:外国交易委员会 (FBOT) 咨询为合法的在岸交易活动提供了必要的监管明确性。这意味着长期被挡在美国门外的海外交易所,现在有了一条合法回归的道路。

过去几年,币安(Binance)、Bybit 等巨头因为监管高压,被迫对美国用户设限甚至直接退出市场。无数美国交易者要么困在产品稀缺的本土平台,要么铤而走险翻墙到海外交易。如今,CFTC 明确:只要通过 FBOT 进行注册,这些平台就能在不必变成「美国本土交易所」(DCM)的前提下,堂堂正正地为美国人服务。

代理主席 Caroline D. Pham 在声明中甚至直言,这是为了「把被赶出美国的交易活动拉回来」。在特朗普政府力推的「加密冲刺」(Crypto Sprint)背景下,这份文件就像一声号角,昭示着美国监管风向的彻底转变。

为什么是现在?

过去几年,美国对加密行业的态度几乎可以用「执法驱动」来形容。拜登任内,前 SEC 主席 Gary Gensler 高举「监管即处罚」的大旗,从币安到无数项目方都成了靶子。2023 年,币安被重罚 43 亿美元并「全面退出」美国市场,这一幕更让整个行业心惊胆战。

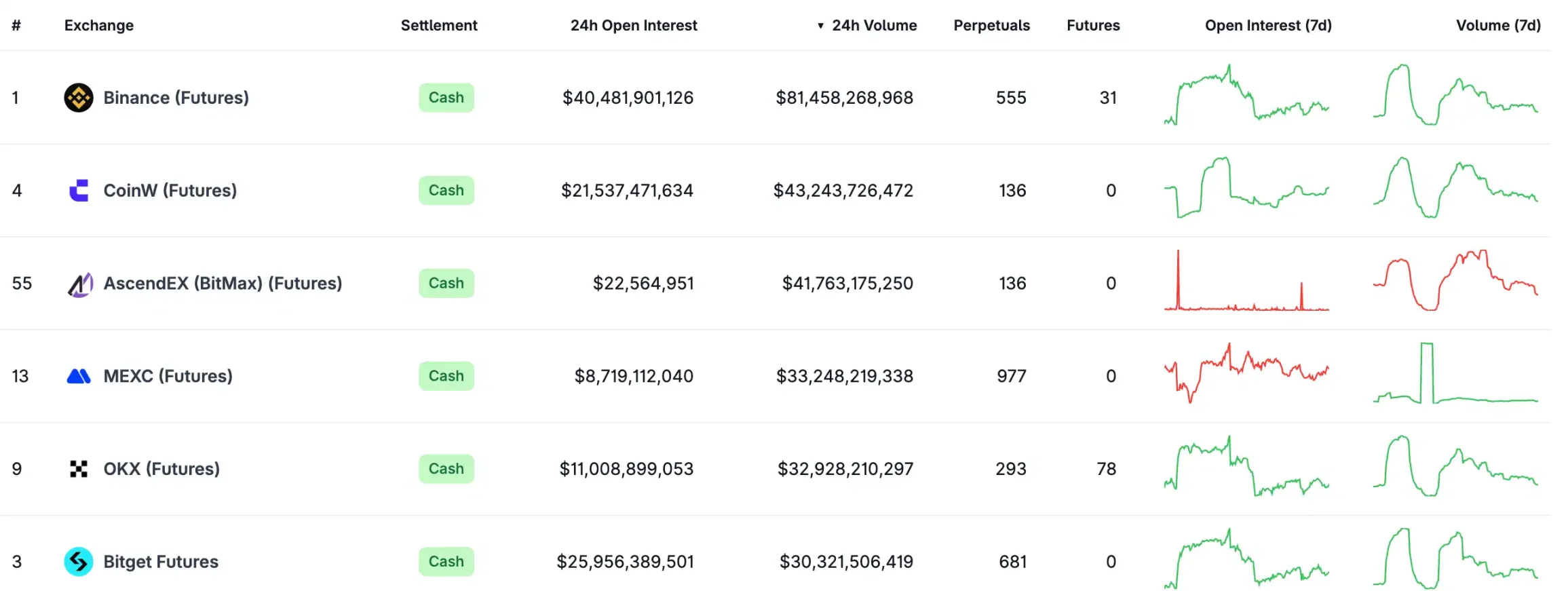

美国失去的,不仅仅是几家交易所,而是整块市场版图:本土用户被迫流向海外,资金也随之出走;海外平台坐稳衍生品市场的头把交椅,币安、OKX、Bitget 日交易额动辄数百亿,而美国本土交易所只能屈居二线,Coinbase 日衍生品交易量仅 60 亿美元,这种落后也是由前 SEC 对永续期货交易、质押和杠杆的限制所导致。与此同时,新加坡、香港、欧盟都在快速出台更灵活的框架,美国原本的「监管红利」眼看着一寸寸被蚕食。

也正因为如此,CFTC 的这一步才显得格外及时。8 月初,CFTC 才刚刚启动「加密冲刺」(Crypto Sprint)计划,并公开就「现货加密资产能否在注册交易所(DCM)上市」征求意见。短短几周内,监管部门收到了大量关于「外国交易所如何重返美国」的问询,舆论和业界的反馈压力,让 CFTC 不得不拿出一个清晰的答案。

对于海外交易所的接纳既是对过去几年「监管过度」的纠偏,也是美国重新争夺全球市场份额的起点。在「加密冲刺」的大背景下,这份指南不只是程序上的澄清,更像是一张邀请函:美国交易者理应与全球用户站在同一池子里,享受最深的流动性和最多样的产品。

合规新局:回归、扩张与竞争

CFTC 的这份 FBOT 咨询,最直接的意义在于,它把美国交易者重新拉回到了全球市场的主池子里。过去,本土交易所因为监管束缚,产品单一、流动性有限,很多用户要么被迫接受平庸的体验,要么冒险翻墙去境外平台。如今,随着合规道路的明确,美国交易者终于可以像亚洲和欧洲的同行一样,享受到最深的流动性和最丰富的产品。这不仅提升了市场的效率,也意味着美国再一次能和全球金融舞台接轨。一些人甚至预测,这可能会在未来几个月内促进比特币和以太坊的流动性增长。

对于长期被挡在门外的海外交易所,这同样是一份期待已久的「通行证」。币安、Bybit、OKX 等巨头都曾因合规压力而切断美国用户,如今则迎来一条光明正大的回归之路。美国市场庞大的用户基数和旺盛的交易需求,让这些平台早已垂涎三尺,而 FBOT 注册的框架无疑为它们提供了合法扩张的钥匙。对它们而言,这是新的增长空间;对用户而言,意味着更多竞争者进入,从而带来更低的费用、更好的产品和服务。

这份咨询的意义,还在于为本土交易所创造了一个更加公平的竞争环境。过去几年,美国加密市场几乎成了本土几家平台的「独角戏」。如今,随着 FBOT 注册路径的打开,海外巨头终于有了合法合规的回归方式。这意味着,市场不再是几家本土交易所的「保留地」,而是真正进入了多方角逐的阶段。更多竞争者的加入,带来的将是更激烈的价格竞争、更快的产品迭代和更高的服务标准。对美国投资者来说,这是一次难得的利好:他们不必再忍受「被动选择」,而是能在一个更加开放和公平的市场里,享受到全球顶级平台所能提供的流动性和创新。

总结

这份指南不只是澄清了一套程序,而是修复了美国监管的形象。过去几年,美国给市场留下的印象是「僵硬、处罚先行」,政策模糊、执法频繁,逼得资金和项目方纷纷出走。如今,CFTC 摆出「愿意听取意见、及时纠偏」的姿态,不仅是对过度监管的一次修正,更是在告诉全球市场:美国正在转向透明、开放的规则化时代。一旦这种信号被市场接收,势必会重建投资者和开发者的信心,把资本和创新重新吸引回美国。而这,正是「加密冲刺」的真正内核——不是口号,而是实实在在的制度动作。

奢侈品品牌 GUCCI 已在美国部分门店接受 ETH 和 DOGE 等加密货币支付

深潮 TechFlow 消息,8 月 29 日,据 Crypto Rover 报道,奢侈品品牌古驰(GUCCI)已在美国部分门店开始接受包括 ETH 和 DOGE 在内的加密货币支付。

华尔街最近在忙的 RWA:货币基金、日内回购、商业票据

撰文:鲍奕龙,华尔街见闻

如今传统金融与数字资产的融合已不再是遥远的愿景,而是正在发生的结构性变革。

据追风交易台消息,8 月 27 日摩根大通的最新研究显示,华尔街巨头们正以前所未有的速度将现实世界资产(RWA)代币化,并将其整合到核心金融业务中。

这主要体现在三大前沿领域:为稳定币量身定制的货币市场基金、基于区块链的日内回购交易,以及完全数字化的商业票据发行。

摩根大通认为这些创新有望提升交易效率、降低成本并提供更好的流动性管理,但监管框架的发展仍需时间,预计 CLARITY 法案要到 2026 年初才能正式通过。

稳定币储备基金:传统货币基金的数字化转型

传统金融机构正积极拥抱稳定币市场,将其视为连接数字与现实世界的关键桥梁。

报告指出,纽约梅隆银行正准备推出一只专注于稳定币储备的货币市场基金,成为继贝莱德和高盛之后,第三家布局该领域的资产管理巨头。

上周,高盛提交了稳定币储备基金申请,而贝莱德早在 2022 年末就推出了 Circle 储备基金。该基金股份旨在由稳定币发行方持有,作为其流通支付稳定币的储备支持。

根据其向美国证券交易委员会提交的文件,这只名为「BNY Dreyfus Stablecoin Reserves Fund」的货币基金,其主要面向稳定币发行商,用作其稳定币的储备资产。

该基金被归类为政府型货币基金,投资标的严格限制在美国国债、国债回购和现金。

在 SEC 文件中,纽约梅隆银行表示「由于该基金仅打算投资符合稳定币法案规定的某些合格储备资产,该基金的收益率可能低于其他被允许投资更广泛投资范围和更长期限的货币基金。」

区块链赋能的日内回购:24/7 交易成为现实

流动性管理是金融市场的核心。报告重点介绍了两项利用区块链技术革新回购市场的突破性进展,旨在满足市场交易时间之外的流动性需求。

第一个案例是,一笔标准回购交易通过 Tradeweb 平台在 Canton Network 这一公共区块链上完成,整个过程发生在一个周六。

该交易将存放在 DTCC 子公司的美国国债进行代币化,并以此为抵押借入 Circle 公司的稳定币 USDC。

整个交易在链上瞬间完成,无需交易商作为中介,实现了传统市场无法企及的即时结算。包括美国银行、Citadel 在内的多家机构参与其中,凸显了该技术跨机构协作的巨大潜力。

第二个案例来自摩根大通、HQLAx 和 Ownera 的合作。

它们推出了一套跨账本回购解决方案,允许交易员在摩根大通的现金账本与 HQLAx 的抵押品账本之间进行交换,结算和到期时间可以精确到分钟。

这为机构优化日内流动性提供了新的高效工具,远超传统回购交易的结算效率。

商业票据的区块链革命:全生命周期数字化

区块链的应用已经深入到传统债务工具的核心流程。

报告披露,华侨银行通过摩根大通数字债务服务发行了 1 亿美元美国商业票据,成为首家发行在整个生命周期(发行、结算、服务和记录保存)中使用区块链的商业票据的银行。

道富银行购买了全部票据,并成为首家在数字债务服务上线的第三方托管机构。

通过利用区块链,这些流程可以变得更加高效和透明,还带来更快结算时间等其他附加益处。

摩根大通指出,数字资产与传统金融的交汇仅仅是开始,但随着该领域监管的发展,大规模采用仍然需要时间。

美国 CLARITY 法案是目前正在进行的一项新立法,旨在为市场上所有数字资产建立全面的监管框架,解决美国证券交易委员会和芝商所之间的市场结构和管辖权模糊问题。

该法案已通过众议院,但尚未通过参议院,预计需要更长时间。摩根大通预计该法案要到 2026 年初才能送达美国总统办公室。

摩根大通喊话:比特币还是太「便宜了」

撰文:BitpushNews

「比特币的波动性已经降至历史最低点,使其在机构投资者眼中比黄金更具吸引力,」 摩根大通在最新研究报告中直言不讳地指出,这家华尔街巨头明确表示,比特币相对于黄金被明显低估。

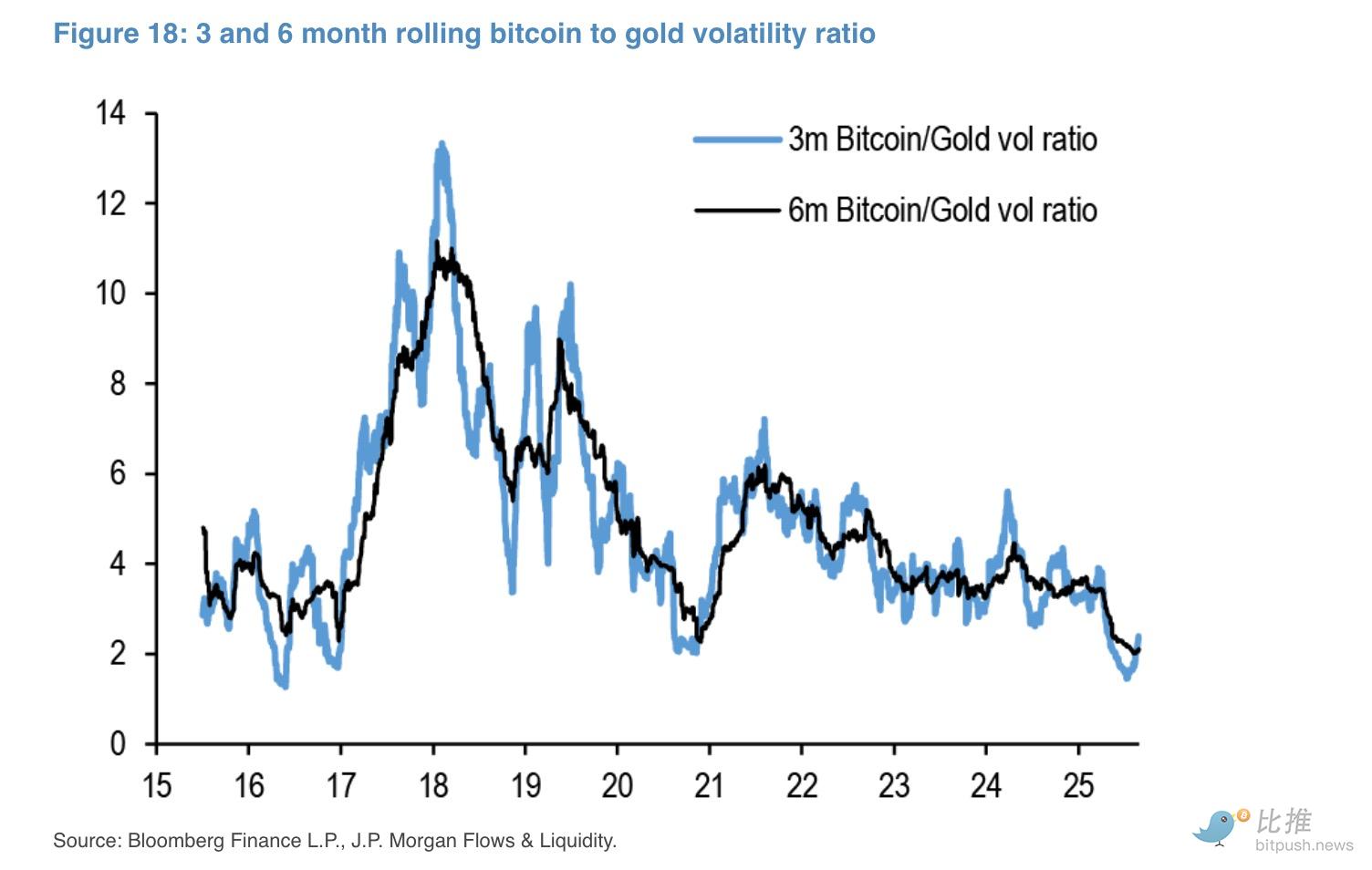

据摩根大通分析,比特币六个月滚动波动率已从年初的近 60% 爆降至约 30%,创下历史新低。与此同时,比特币与黄金的波动率比率也降至历史最低水平,现在比特币仅为黄金波动率的两倍。

波动率骤降,价值重估进行时

波动率一直是阻碍传统机构投资者全面接纳比特币的主要障碍。如今这一障碍正在快速消失。摩根大通分析师团队在最新发布的报告中详细阐述了这一转变。

比特币波动率大幅下降不仅是一个技术指标的变化,更代表了市场成熟度的显著提升。报告指出,波动率下降直接反映了比特币投资者基础的转变——从以散户为主转向机构投资者占主导地位。

这种转变类似于央行量化宽松对债券波动率的平抑效果。企业财库正在扮演类似「比特币央行」的角色,通过持续买入并持有,减少了市场中的流通供应量,从而降低了价格波动。

摩根大通采用波动率调整模型对比特币和黄金进行了详细比较。分析显示,比特币市值需要上涨 13%,才能与私人投资领域的 5 万亿美元黄金价值相匹配,这一计算得出的比特币公允价值约为 12.6 万美元,相较于当前价格,仍有不小上涨空间。

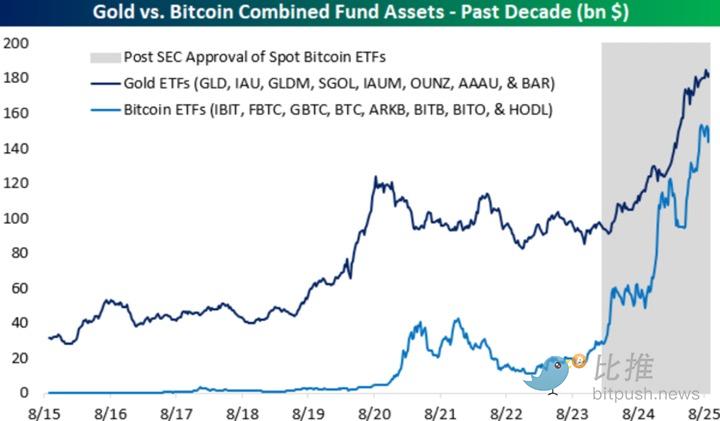

ETF 大战:一场史无前例的资本大迁移

如果说波动率的下降是比特币成熟的内在标志,那么现货比特币 ETF 的获批和发行,则是加速机构采纳的外部催化剂。这一里程碑式的事件为普通投资者和机构打开了前所未有的投资通道,并直接引发了比特币与黄金之间的一场「资产管理规模(AUM)」竞赛。

Bespoke Investment Group 的最新数据显示,比特币基金的 AUM 已达到约 1500 亿美元,而黄金基金的 AUM 为约 1800 亿美元。两者之间的差距已缩窄至仅 300 亿美元,显示出惊人的追赶速度。

从具体基金层面来看,全球最大的黄金 ETF SPDR Gold Shares(GLD)持有约 1041.6 亿美元资产,而第一梯队的比特币 ETF(如 BlackRock 的 IBIT)在短短一年内就积累了约 826.8 亿美元。这不仅反映了投资偏好的转变,更印证了比特币作为全球资产配置中一员的日益重要性。

摩根大通分析师认为:「比特币正在变得越来越有吸引力,特别是对机构投资组合而言。波动率下降加上监管清晰度提高,创造了一个完美的采用环境。」

技术展望

摩根大通发布报告后,比特币价格出现小幅反弹,但随后回落。根据 TradingView 的数据,截至本文发稿时 ,比特币当天最高上涨 2.3%,达到约 113,479 美元,随后回落约 1%,至 112,272 美元附近。

资深交易员 Peter Brandt 认为,尽管比特币近期出现反弹,但要彻底摆脱中期的看跌情绪,价格必须突破 117,570 美元的关键阻力位。

不过,从更长期的视角来看,多项技术指标依然指向看涨。比特币能够稳守在 11 万美元上方,表明机构投资者正在利用每一次回调稳步建仓,这为未来几个月的震荡上行积蓄了动能。

摩根大通提出的 12.6 万美元目标,或许只是一个新起点,如果比特币继续保持当前吸纳机构资金的速度,「数字黄金」超越传统黄金的叙事,或许不再是一个理论推演,而将逐渐成为现实。

如何保障加密货币安全防护?单靠区块链技术远远不足

蒙面劫匪夜闯银行已成历史,如今的窃贼无需再苦心思考如何关闭银行金库摄像头或精心策划逃逸路线,因为劫案不再发生在上锁的保险柜里,而是在区块链瞬间完成。黑客需要的只是一行巧妙的代码和一个可被利用的漏洞,而受害者通常损失造成后方才得悉。

科技的急速发展催生日益复杂的网络犯罪,这些犯罪不仅难以避免,攻击手法也不断演变,其创新速度甚至更超越最先进的安全解决方案。攻击者持续适应网络环境变化,透过寻找新的漏洞,绕过传统的防御措施。这一悖论不禁令人怀疑:若底层的区块链技术是安全稳固的,为何加密货币交易所仍然频频受害?仅在2022年,加密货币黑客就盗取了超过38亿美元。这一切并非因为他们得以破解加密演算法,而是因为他们利用了科技与人为疏忽。安全问题日趋严峻,而多种因素的交错更加剧了挑战复杂性,这包括技术局限性、人为因素、监管差异,以及数位资产是如何储存、交易和被盗。

真正的安全不仅关乎技术,更在于着眼于从应对从智能合约漏洞、社交工程攻击,到适应不断变化的监管环境等复杂多样的多重风险,。

区块链技术以外的安全悖论

得益于強加密,区块链提供良好安全基础,但这种安全主要还是在协议层面。绝大多数加密货币窃案,都发生在区块链与传统金融系统的互通环节中,例如交易所的冷热钱包劫持、智能合约漏洞和社交工程攻击等。中心化交易所为保证流动性,必须维持始终连网的钱包,这也导致其容易成为黑客的攻击目标。

尽管去中心化金融(DeFi)协议能消除托管风险,为用户提供另一种选择,但这其中也不可避免地会引入新漏洞。即便是经验丰富的开发者,也可能在草拟复杂的智能合约代码时出现失误。

为何中心化交易所与DeFi未能彻底解决安全问题

中心化交易所(CEX)与去中心化平台的安全策略,反映出截然不同的理念和取舍。中心化交易所如Bybit选择采用多重强大的安全措施如,这包括多重签名钱包、95%以上资产离线冷储存,以及由网路安全专家定期进行渗透测试等。然而,由于中心化系统依然存在单点故障和内部人员造成的威胁,这些措施仍无法完全消除所有风险。

去中心化平台让用户完全掌控资产以消除托管风险,但同时也带来新挑战。虽然DeFi的代码透明且可供社群审计,但区块链的不可变性意味着漏洞一旦被利用则无法修补。而智能合约的复杂性,更让普通用户难以应对,由此可见,技术门槛与实际可用性之间存在着危险的鸿沟。这其中的解决之道,在于冲破中心化交易所与去中心化平台间的简单二元选择。Bybit正透过探索混合方案,将DeFi的自托管优势与企业级安全层相结合,利用AI驱动的交易监控,实时分析超过5000个风险参数。这种技术整合至关重要,但仅靠技术远远不够。因为随着AI攻击日益复杂,黑客利用机器学习技术,可能模拟正常流量模式,因此持续的安全培训对开发者和终端用户而言同样不可或缺。

尽管网络威胁不断演变,Bybit一直致力于为用户提供最高级别的安全保障。 AI以外,我们更着眼提升智慧驱动、自我进化的安全与风控能力。我们的系统不仅能从自身经验中学习,还可以分析整个生态系统的风险事件和失误,主动发现并识别最新的攻击技术,确保安全协议始终领先于新兴威胁,从而为用户提供强而有力的保护。这份承诺不仅融入我们的基础架构,也体现在每一次事件后的安全应对措施上。每次事件发生后,Bybit都会立即展开全面的取证调查,总结经验和教训,加强受影响或潜在可能受影响 的系统,并保持与社群透明沟通。这些行动确保我们不仅能有效应对威胁,还能不断完善防御系统,始终掌控网路犯罪趋势发展。

平衡监管与资产创新

有效的监管或许是提升加密安全最有力的工具,但当然其前提是可以实施得当。强制性储备证明、标准化智能合约审计要求,以及国际反洗钱合作等措施,可以在不扼杀创新的前提下显著降低系统性风险。然而,过于宽泛的监管,例如将所有加密资产视为证券,或试图限制隐私保护相关技术的发展,往往会带来更多问题。

风险导向监管倡仪强调监管重点应放在实际威胁上,而不是一刀切的规定。业界需要明确的指导方针,这既能帮助解决安全问题,又可保留区块链技术的创新潜力。这种平衡,对于建立公众对机构的信心和推动主流社会使用加密资产而言显得至关重要。

归根结底,加密行业安全不仅仅是一个技术难题,更是一项持续的承诺。问题不在于加密货币能否被保护,而是在于业界是否愿意做出必要的投入和艰难的选择,让安全成为现实。对Bybit而言,这意味着以零信任原则构建架构,保持透明的安全实践,并推动行业间的威胁信息共享。持续的安全升级和事后应对措施,正是我们积极防御、保护用户和加密生态系统的有力证明。当身处于急剧的生态发展之中,安全绝不能是事故后的补救措施,而必须是所有建设的基石。

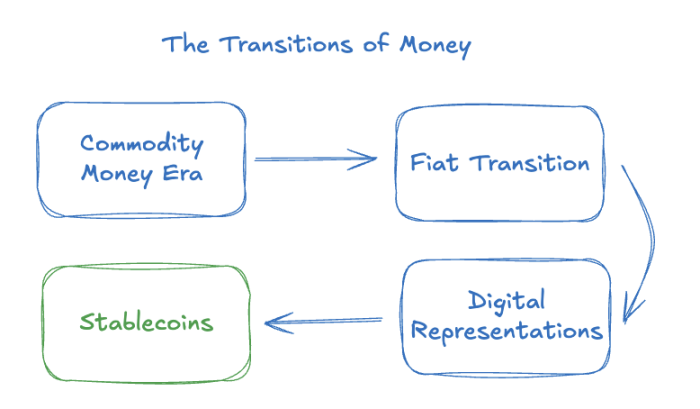

货币体系的演变进程:从黄金到稳定币

撰文:Jacob Wittman,Plasma 法律顾问

编译:AiddiaoJP,Foresight News

什么是货币?

1944 年 7 月,二战接近尾声,40 多个国家的代表齐聚新罕布什尔州的一个小镇,回答一个看似简单的问题:什么是货币,由谁控制?布雷顿森林会议并非全球领导人首次探讨这个问题,也不会是最后一次。那些关于黄金、美元和汇率的辩论构建了现代全球金融体系的架构。

几千年来,每一次重大的货币变革都围绕一个根本性问题展开:什么赋予货币价值?关于货币价值的辩论常常涉及它的主权性和稀缺性。

每一次货币变革与其说是关于货币的物理形态,不如说是关于信任、权力和游戏规则。稳定币是这一轮变革的最新方向,因为信任和权力正趋于去中心化。我们认为稳定币是当前最具影响力的货币形式。

商品货币时代

已知最早的货币形式是商品,如黄金、白银、贝壳和盐。这些物品具有内在价值或广泛认可的价值,这种价值源于它们的物理稀缺性。例如黄金供应有限,必须通过开采获得,而开采既困难又昂贵。

稀缺性带来了可信度。如果你持有一枚金币,你可以相信它是一种良好的「价值储存手段」,因为没有任何政府或银行家能够凭空印出更多黄金。

在密克罗尼西亚的雅浦岛上,货币采用巨大的石灰石圆盘形式,有些重达数吨,这些石头从帕劳开采而来,其价值取决于大小、运输难度和来源。由于所有权通过社区共识而非物理移动来追踪,这些石头表明货币的力量来自共享的信念,而非内在价值。

但这种形式也带来了限制。商品货币沉重、难以运输,在快速增长的全球经济中效率低下。这些物理限制制约了支付效率,阻碍了经济增长。长途贸易需要一个能够超越金属重量和资本限制的系统。

法币的转变

最终全球化和工业化的结合将商品货币推向了崩溃结局。政府介入,推出了法定货币。纸币最初可以兑换黄金或白银,逐渐被广泛接受为货币本身。布雷顿森林体系通过将美元与黄金挂钩,并将世界其他货币与美元挂钩,将这一生态系统彻底制度化。

这种的货币体系大致运行了 25 年。然而到 1960 年代末,美国的黄金储备无法再支持美元的全球主导地位,1971 年,尼克松总统暂停了美元与黄金的兑换,迎来了无担保法币时代。

在货币的下一阶段,价值来自主权可信度,而非物质稀缺性。美元有价值,是因为美国政府这样说,并且市场和外国政府相信它。信任从由物理支撑转变为由政治和政策支撑。

如此深刻的变革为国家提供了强大的工具。货币政策成为经济管理和地缘政治大战略的核心杠杆。但法币也带来了通货膨胀、货币战争和资本管制等脆弱性。在某些情况下,灵活性和稳定性是相互对立的。如今围绕大多数现代货币构造的核心问题不是谁能创造货币,而是掌权者是否值得信赖,能够长期维持其价值和效用。

货币的数字表示

计算机和消费互联网的兴起提出了一个电气工程与金融交叉领域的重要问题:货币能否以数字的形式在数字世界中表示?

Mondex、Digicash 和 eGold 等项目是 1990 年代和 2000 年代初对此问题的早期尝试。它们承诺提供新的电子支付方式和价值储存手段。最终这些项目因监管压力、技术缺陷以及缺乏信任和产品市场契合度而失败。

与此同时,电子银行、信用卡、支付网络和结算系统变得普及。重要的是这些并非新资产。它们是法币的新表示形式,更具扩展性,更适合现代世界的形态。但它们仍然遵循相同的机构信任和政策框架,并且关键的是依赖于由寻租中介运营的封闭技术系统和操作网络。

稳定币的登场

稳定币利用了这种动态,但通过使用开放、无需许可的基础设施,将权力从企业手中夺走。法币支持的稳定币在设计上是混合的。它们继承了法币的可信度和效率特性,同时利用了可编程性和全球可访问性。

将稳定币与可按面值兑换的储备资产挂钩,通过借助像美国这样的主权国家可信度,保持价值可预测。在公共区块链上发行它们,使其能够即时结算、24/7 运营,并无摩擦地跨越国际边界。

我们认为稳定币的新兴监管框架(当今其「货币性」的内在组成部分)应与我们的核心原则保持一致,即稳定币应如何为用户发挥作用:

-

无需许可:个人应控制自己的数字资产,不受中间人任意施加的繁重账户限制。

-

无国界:地理位置不应决定某人能否支付或收款,也不应决定支付发送或接收所需的时间。

-

隐私性:消费者应能自由参与商业活动,而不必担心政府、私营部门或其他消费者进行无端监视。

-

可信中立:全球资金流动应免受歧视,允许来自所有背景的人按照自己的意愿储蓄和消费美元。

结语

稳定币是货币演变长河中的下一步。它们像传统法币一样依赖于主权可信度,但与先于稳定币出现的电子形式法币不同,它们将对主权的信任与对企业权力的信任分离开来。最好的货币资产基于最好的货币技术和网络而存在。

观点:WLFI 这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一

撰文:hoeem

编译:AididiaoJP,Foresight News

9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。

对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。

我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。

项目简介

World Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。

治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:

-

Donald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。

-

埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。

-

与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。

这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。

为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币

大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。

WLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。

流程如下:

储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。

这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。

代币流通

-

日期:2025 年 9 月 1 日

-

交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等

-

解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓

-

供应量:5% 的流通供应量

期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。

接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。

投资机构和合作伙伴

主要参与者已经入场:

-

DWF Labs 以 0.10 的价格买入。

-

Aqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。

-

纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。

更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。

你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?

现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。

这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。

一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。

为什么这种结构注定会暴涨

三个因素:

-

稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。

-

内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。

-

叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有政治品牌、机构支持和国债背书。

ALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。

如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?

这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。

任何人都不应忽视的风险

长期来看 FDV 很重要。

但这不是一个长期赌注。

你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。

附带赌注

有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:

Blockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。

Dolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商

小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。

两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。

总结

WLFI 同时是很多东西:

-

一种稳定币模型,其收益回购由美国政府支持的治理代币。

-

一场将 DeFi 与品牌力量相结合的政治实验。

-

一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。

不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。

无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。

在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。

我的论点很简单。

这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。

所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。

那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。

荷兰比特币财库公司 AMBTS 完成 2340 万美元首轮融资,用于启动比特币战略储备

深潮 TechFlow 消息,8 月 29 日,据 BitcoinTreasuries.NET 消息,Amdax 公司旗下比特币财库公司 AMBTS 已完成 2340 万美元的首轮融资。该资金将用于启动比特币积累策略。

从 0 到 1 搭建加密 BD 团队:a16z 的实战经验分享

作者:Christian Crowley,Pyrs Carvolth,Maggie Hsu & Mehdi Hasan,a16zcrypto

编译:深潮TechFlow

构建一个有效的业务拓展(BD)和增长团队在加密行业并非易事。加密领域的独特动态使得直接复制 Web2 的组织架构或招聘模式难以奏效。而随着金融科技和金融服务深入参与加密空间,这一领域的格局也在不断演变。正确的业务拓展角色配置完全取决于你的公司正在构建的产品以及目标成果。

例如,你是在公链上构建产品,专注于提升总锁仓量(TVL)和用户数量?还是作为基础设施提供商,目标是帮助金融科技公司和新型银行将加密功能嵌入其核心产品?根据这些问题的不同答案,你的业务拓展和增长策略也需要随之调整。

在招聘之前,明确你的公司正在构建的内容、成功的衡量标准,以及新的 BD 或增长角色如何助力达成目标。

本文并非针对所有类型的加密公司提供逐步指南,而是旨在分享一些指导建议和从加密生态系统中的实际经验中总结出的实用教训,与正在构建和与创始人紧密合作的团队分享。

但首先,加密如何改变 BD?

加密行业的业务拓展(BD)和增长与传统 Web2 有着根本性的不同,以下几个关键因素彻底改变了游戏规则:

-

代币设计:在合作伙伴关系或联合激励结构中何时以及如何使用代币,需要对目标生态系统有深刻的理解,同时对自身的代币经济学(Tokenomics)有扎实的掌握。合理运用代币可以通过合作伙伴产品推动用户增长,而滥用则可能导致高成本且回报甚微的试验。

-

分发模式:加密领域的分发通常发生在链上,这意味着你需要围绕钱包、空投和任务设计策略,而不是依赖传统的邮件列表或付费广告。

-

去中心化治理:某些情况下,合作交易需要通过去中心化治理进行审批,这意味着需要获得去中心化自治组织(DAO)的支持,而非传统的高管团队。这通常涉及管理更广泛、更复杂的利益相关者群体。

-

开源生态:加密行业通常运行在开放、无需许可的生态系统中,其中大部分代码是开源的。这使得竞争更加透明,成功的策略也更容易被快速复制。

这些要点并非适用于所有项目,并且根据你的产品,有些要点可能比其他要点更重要。但它们代表了传统 Web2 策略中根本不存在的层级。如果其中任何一个要点是你产品增长的核心,它们将直接决定你需要什么样的人才、优先考虑哪些经验,以及该人才能多快开始实际工作。

了解上述哪些动态对您的产品至关重要,并且可以影响从您如何进入市场到如何构建合作伙伴关系和衡量成功的一切。

第一步:明确角色需求

首先,了解需求以及您通过此次招聘想要实现的目标。

在启动招聘流程之前,团队需要清楚理解为什么这个新角色能够推动业务成功,以及具体需要招聘的职能是什么。以下是业务拓展和增长领域内几种常见专业方向及其区别:

-

业务拓展(BD):专注于战略性交易,例如企业合作、交易所上线或钱包集成,这些能够帮助扩大分发渠道和用户访问。

-

增长:侧重于产品驱动的循环(例如用户行为自我强化的推荐计划或网络效应)和漏斗优化(提升客户从认知到转化、留存到变现的每个阶段)。

-

合作伙伴关系:专注于产品集成(例如将你的产品嵌入到其他平台或让合作伙伴基于你的平台构建)、联合市场推广计划、联合营销以提升品牌认知度或其他能够倍增分发的战略合作。

-

收入:关注在产品与市场契合后扩大客户销售规模。

-

生态系统:范围更广,通常包括开发者关系(DevRel)、基金会或社区驱动的奖励计划以激励第三方应用、工具和基础设施,以及基层社区增长以扩展整体网络。

这些角色并非可以互换。尽管它们都属于“业务拓展”或“市场推广”的大范畴,但每个角色都需要完全不同的技能和成功指标。试图让一个人同时承担所有职责可能导致角色的错位或表现不佳。一个常见错误是期望“强大的 BD 人才”同时负责增长循环、收入运营和生态系统建设,而实际上分散精力通常意味着这些任务都无法做好。因此,在定义角色之前,明确你希望它产生的影响,并用精准的职位名称避免混淆。我们在其他招聘文章中强调过,这一步骤对任何角色都至关重要。这一基本步骤在招聘流程开始时经常被忽视,而疏忽可能会像滚雪球一样越滚越大。如果您不清楚自己真正需要什么,它将影响后续的所有流程,从寻找人才、筛选人才、设定候选人期望到薪酬结构。

关键考虑:首位招聘的意义

在创业早期阶段,执行力至关重要。快速发展的初创公司需要那些能够充分利用有限时间、预算和团队资源的人,他们不仅能够制定战略,还能实际参与工作。这通常包括主动外联、寻找并筛选潜在客户、主导探索性电话会议,深入了解客户问题以及你的产品如何解决这些问题。

为首个招聘设置清晰的指标和目标也很重要,这些目标应直接与产品相关。例如:签署试点协议或与相关协议的集成数量、优先垂直领域的潜在客户数量,或在关键类别中达成重要合作伙伴关系。

在产品与市场契合之前,正确的 BD 目标可能会变得复杂。此时,追求重大合作的诱惑很大,但这可能适得其反。过早获得错误的“大客户”可能会使团队过于关注单一功能需求或定制集成,而忽略了产品其他更重要的部分,这些部分可能对更广泛的市场采用更为关键。虽然战略性交易可以带来分发、可信度或早期收入,但它们也可能分散团队寻找产品市场契合所需的迭代学习。

随着产品成熟,BD 目标会不断演变,但如果没有明确的指标和里程碑,就很难衡量新角色的进展。将这些指标与薪酬挂钩,设定既有挑战性又可实现的目标(如果涉及代币薪酬,请参考我们关于代币薪酬的文章)。

在定义角色期望后,团队还可以考虑招聘的时机、资历和经验,这将在下一部分中详细探讨。

第二步:确定何时以及招聘谁

招聘业务拓展(BD)或增长负责人可以让企业的发展事半功倍,但前提是条件合适,时机恰当。在产品与市场契合之前,团队需要一个能够灵活应对的“实干型”人才,以探索使用场景、测试有效策略,并在必要时协助产品功能开发。PMF之后,重点则转向规模化:建立可复制的系统、明确的指标,并专注于执行行之有效的策略。

那么创始人如何才能让首次招聘发挥作用呢?

-

PMF之前:招聘灵活应变型人才,探索使用场景并验证有效策略。

-

PMF之后:招聘擅长规模化的专家,深谙销售流程、可复制系统以及团队管理。

以下是我们经常被问到的关于招聘人员的一些问题,从资历到加密行业经验。每家公司对这些问题的回答都不一样,但有一些规律值得了解,可以帮助我们避免代价高昂的失误。

什么时候需要招聘首席营收官(CRO)或首席增长官(CGO)?

在招聘高级领导时,早期阶段最重要的是执行力。初创公司需要能够亲自完成工作的资源,而不是仅仅制定战略。因此,过早招聘CRO或CGO可能会导致高昂的成本和低效的结果。

真正的CRO/CGO需要一个成熟的市场推广(GTM)引擎,包括可复制的销售流程、客户成功支持、营销资源以及稳定的潜在客户管道,才能充分发挥作用。然而,大多数处于PMF之前的项目并不需要这些复杂的系统。如果你不确定是否需要CRO或CGO,那么可能暂时不需要这些角色。早期阶段更适合既能领导又能执行的“实干型”人才,他们可以亲自谈成交易,同时开始构建销售或增长团队。保持纪律性,等待业务或GTM引擎准备好后再考虑招聘高管。

GTM(市场推广)人才需要具备技术背景吗?

这取决于产品的性质以及目标用户群体。如果你的产品面向开发者用户群体,或者属于基础设施协议,那么技术经验通常是必要且有价值的,即使是CRO/CGO级别也不例外。

如果你的产品位于应用层,熟悉技术概念固然重要,但技术背景并非必须。

加密行业经验有多重要?

这取决于你的产品类别。如果你正在构建像Layer 1或基础设施协议这样的产品,那么加密行业经验通常是不可或缺的,因为底层技术复杂且与生态系统其他基础组件紧密相关。此外,对于某些项目而言,文化流畅性(例如理解加密行业的本土规范、流行梗、激励机制和社区动态)可能是成功的关键。

然而,不要忽视来自加密行业以外的优秀人才。对于许多角色而言,加密经验并非硬性要求——候选人可以学习钱包、协议和链上活动的基础知识。然而,有些能力是无法通过培训获得的,比如客户同理心和强大的沟通能力。

加密行业仍在成熟中,经验可能较为稀缺。来自金融科技、开源、游戏或其他前沿技术领域的合适人才可能带来全新的策略,正因为他们不受传统加密思维的束缚。一些最强的策略往往来自那些不拘泥于既定规则的人。

更多早期招聘考虑因素:

-

这个人是负责寻找新交易(外联)还是管理现有交易(内联)?这一区分很重要,因为两者需要不同的技能。

-

你是从零开始构建还是扩展现有的成功策略?你可能需要能够处理模糊性的人,或者擅长优化现有策略的人。

-

你的合作伙伴战略是什么?这个人是负责少量深度集成,还是大量轻触式合作?明确需求(耐心与深度 vs. 速度与广度)可以显著影响角色定义。

-

他们是否有在类似角色中成功的记录和实践经验?在不同类型公司(阶段、产品等)中成功的人未必能在你的公司中取得成功。

常见错误:

-

招聘过于高级(失去执行力):非常资深的招聘对象通常期待领导团队并制定战略,而早期阶段的真正需求是执行。

-

招聘过于泛化(缺乏GTM能力):没有市场推广经验的泛化人才可能难以优先考虑最有效的早期策略。早期GTM招聘通常需要尖锐且动手能力强的技能。

-

目标定义不明确(例如“做BD”而不知道成功标准是什么):模糊的任务设定会让招聘对象陷入失败的境地。明确成功的定义至关重要。

团队架构设计:加密行业的市场推广策略

随着初创公司规模增长,创始人常常会问如何构建市场推广(GTM)团队。虽然没有唯一答案,但有一些成功的模式和需要避免的陷阱值得参考。

以下是关于L1、L2协议、应用及基础设施项目团队架构的常见问题和最佳实践。

BD、增长和营销是否应该由同一个人管理?

早期阶段可能可以由一个强大的市场推广负责人统一管理,但随着团队发展,分离这些职能是更合理的选择。

-

BD(业务拓展):专注于交易和合作伙伴关系。

-

增长:关注漏斗优化和产品驱动策略。

-

营销:专注于品牌建设和传播。

每个职能都有不同的节奏和指标,因此长期捆绑可能导致某些领域表现不佳。

您是否需要早期的客户成功或集成支持职能?

为了清晰起见,客户成功主要负责管理现有客户关系,包括帮助解决产品问题、确保客户持续获得价值并保持活跃(甚至购买更多的产品)。这一职能对于复杂、高度定制化或SaaS产品尤为重要。

早期阶段,灵活的产品和开发团队通常能够处理客户成功工作。然而,如果你的产品需要大量实施支持(例如基础设施、开发工具或协议集成),尽早投资于专门的客户成功职能可能是值得的,即使不直接称为“客户成功”。

创始人应何时按细分市场或垂直领域划分 BD 功能?

一些团队按行业划分,例如DeFi、NFT、游戏、银行和金融机构等。这种方式适用于在核心使用场景中找到市场牵引力之后,而非之前。否则,可能会过度关注某个尚未验证的领域。

如果你的产品尚未成熟或用户群尚未建立,保持团队扁平化即可。一位经验丰富的BD负责人可以同时覆盖多个领域。

Layer 1/Layer 2协议团队的最佳实践是什么?

协议团队的业务拓展面临独特挑战,因为他们不仅仅是在构建产品,而是在建立网络。这通常意味着BD不仅是单一职能,而是多个互补角色协同工作以推动网络增长。

以下是常见的团队分工:

-

核心BD团队:专注于吸引开发者和项目在L1/L2上构建。

-

生态系统团队:负责资助、社区建设和治理。

-

技术集成团队:支持合作伙伴项目在网络上的部署。

-

区域团队:处理本地语言和区域推广,解决区域特定需求。

团队如何规划地理扩展?

与传统产品发布不同,加密项目从第一天起通常就是全球化的。因此,优先考虑已经有用户采用的区域至关重要。在某个区域显现出显著的市场牵引力或兴趣之前,不建议强行设置全职区域市场推广职位。

不过,根据产品需求,在早期兴趣较多的国家招聘一位初级社区经理可能会增强本地用户参与度。具体时机取决于该区域的实际产品采用情况及未来增长潜力。

如何处理治理/社区市场推广?

治理是通过去中心化社区协调决策的过程,这是加密领域的独特特性,仅对部分项目相关。传统 BD 依赖于层级决策和直接谈判,而治理驱动的 BD 则强调社区参与和区块链透明度。

例如,在协议跨区块链网络扩展时,社区治理通过去中心化自治组织(DAO)或协议治理机制发挥重要作用。DeFi 协议如 Uniswap 和 Aave 通过 DAO 和代币持有者投票决定多链部署、协议升级、资金管理和代币发行参数。

成功的BD负责人需要负责提案、激活代表并推动治理投票——这既是 BD 的一部分,也是社区宣传的一部分,包括沟通和竞选活动。

以下是候选人应该注意的有关 BD 和治理的一些细微差别。

-

不仅仅是销售,还需要产品能力:治理论坛充满了不同阶段的提案,可能涉及多年的构建和迭代。每次投票都需要候选人理解提案的历史背景以及它如何融入主题演变。仅有销售经验是不够的,候选人还需要具备产品能力,以讲述有吸引力的故事并处理投票后的活动(例如解释投票结果及其对协议的影响)。

-

治理与“大户”影响:候选人必须擅长关系和社区建设,同时能够清晰地向利益相关者解释价值。这通常需要通过直接外联争取大持有者(“鲸鱼”)支持,同时通过治理讨论板和社区渠道(如X和Discord)赢得小持有者的认同。

-

链上与链下动态:许多成功的社区论坛不仅依赖线上互动,还需要线下反馈。提案通常从链下开始讨论,但最终在链上进行绑定投票。这种混合方式既能建立深厚关系和信任,也会受到更广泛加密社区的审视。

-

关键在于透明度,并确保即使大部分对话发生在链下,所有潜在选民都能清楚地了解对话的进行地点以及某些决策是如何做出的。在许多情况下,在讨论阶段与社区互动至关重要。候选人必须能够制定清晰且以数据为依据的方案来提出或回应特定的治理提案,同时还要具备应对和处理公开反驳的技能。

-

协调难点:与传统谈判相比,加密治理涉及多个不同类型的利益相关者及跨时区协调,可能导致决策疲劳或进展停滞。候选人需要耐心、组织能力以及对细节的高度关注。

常见错误:

-

长期将业务拓展、增长和市场营销捆绑在一起,而不是让它们各自有侧重点。未及时分离职能可能导致某些领域表现受损,因为每个职能在获得市场牵引力后都需要更深层次的技能和专注。

-

在产品与市场契合度尚未明确之前,过早按垂直行业或地域进行拆分。在明确产品市场契合之前过早专业化可能导致资源浪费,即在尚未了解需求最旺盛的市场之前就追逐错误的市场。

-

缺乏技术支持:对于需要大量集成支持的产品,未能提供技术支持将限制市场推广的效果。

面试流程:最佳实践

招聘业务拓展(BD)、增长或营销人才不仅仅是看简历,更是通过实际场景评估候选人的思维、沟通和实战能力。优秀的面试流程既要足够结构化以公平比较候选人,也要灵活适应特别优秀的候选人。当遇到具有高度相关经验或独特视角的候选人时,适当调整流程以深入挖掘其潜力是值得的。

面试流程关键步骤:

-

案例分析

让候选人基于与你产品相关的案例进行分析,最好是基于真实或匿名化的交易场景。

-

优先选择真实案例而非理论假设。

-

让候选人分享自己主导的具体交易、执行的市场推广策略或驱动的社区活动。

-

观察他们如何展现责任感和适应能力,并清晰地传达工作成果。

-

模拟演示

让候选人开发一个外联策略或处理一个复杂的入站请求。例如,提供一条模糊的入站信息(如某协议希望“探索合作机会”),并让候选人说明如何评估机会、构建推介方案并推进合作。

-

跨职能面试

根据公司阶段,安排与营销、产品、法律及其他需要与 BD 协作的团队进行跨职能面试。虽然某些合作在初期看起来很棒,但如果没有产品支持或法律合规保障,可能会失败。

-

与创始人见面

对于早期的 BD 招聘,尤其是首位 BD 人才,与创始人会面至关重要,以确保候选人与公司的目标和价值观一致。随着团队扩展,创始人无需见每位候选人,但招聘流程仍需确保新成员能够融入团队并高效工作。

为什么这些方法有效?

-

同时测试战略思维与执行能力。

-

展现候选人在压力下的沟通能力。

-

让关键利益相关方提前达成一致。

业务拓展的核心在于快速学习、专注于重要事项并在需要时深入挖掘。在面试中,不必期待候选人已经完全了解你的产品,而是寻找能够适应、解决问题并应对快速变化环境的品质。

花足够时间认真评估候选人,同时保持及时反馈。招聘流程反映了公司的形象,即使是小细节也会随着时间累积影响你的创始人及团队声誉。

这里的关键主题是时机:在正确的时间招聘合适的人可以快速推动公司发展,而错误的招聘可能导致进程倒退。

在产品与市场契合(PMF)之前,团队需要动手能力强的候选人来测试、学习并完成早期交易;而在PMF之后,重点转向扩展可复制的系统与团队。同时,明确性至关重要:BD、增长和营销需要不同的技能,长期捆绑这些职能是常见陷阱。此外,加密行业的复杂性(如代币、治理及开源动态)使得根据产品和阶段有针对性地招聘变得更加重要。

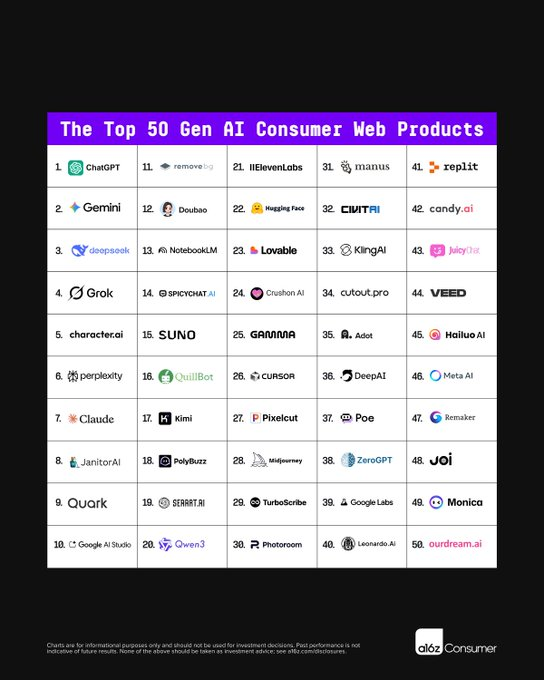

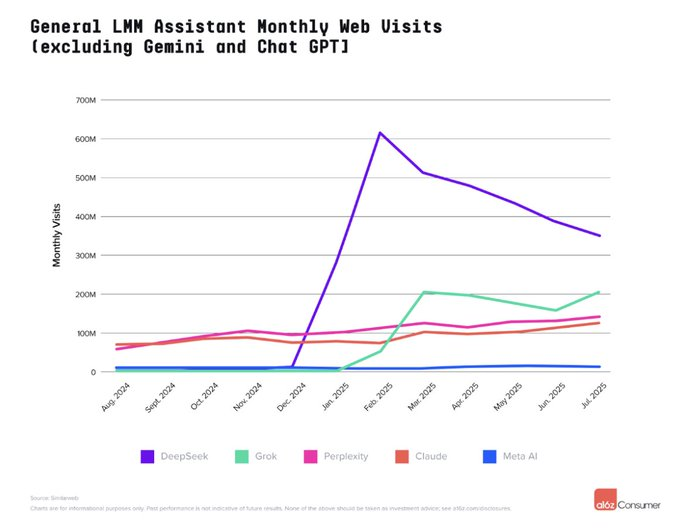

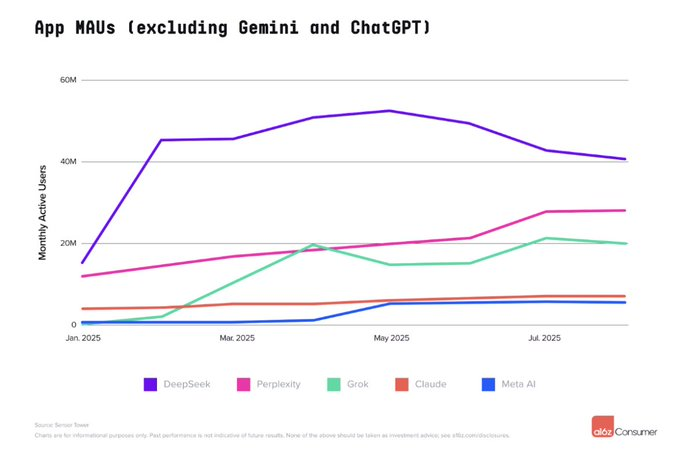

a16z 最新 AI 百强榜出炉:Grok 一年跃居前 4,中国应用全球突围

作者:Olivia Moore

编译:深潮TechFlow

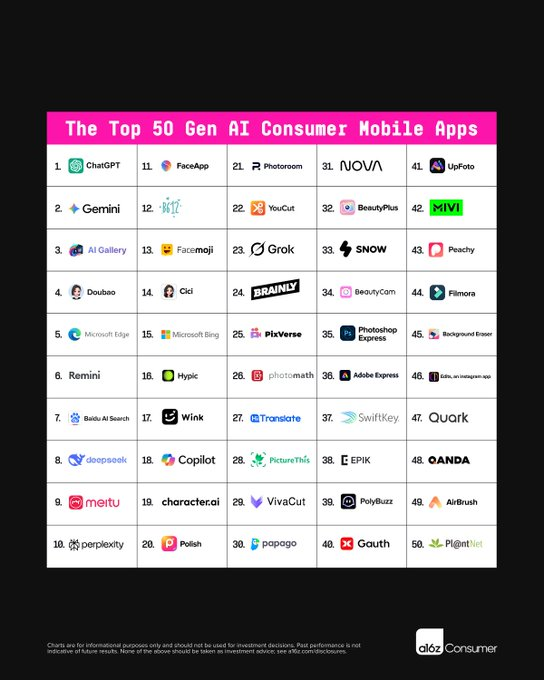

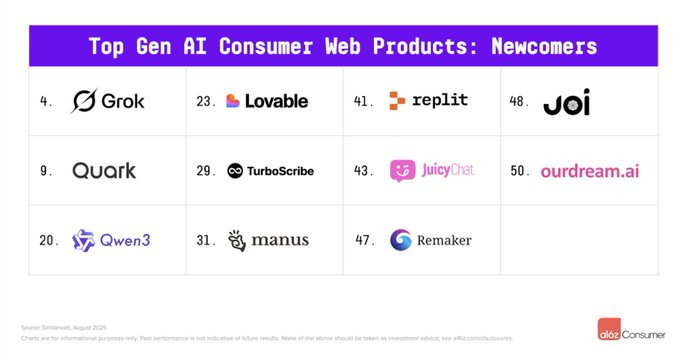

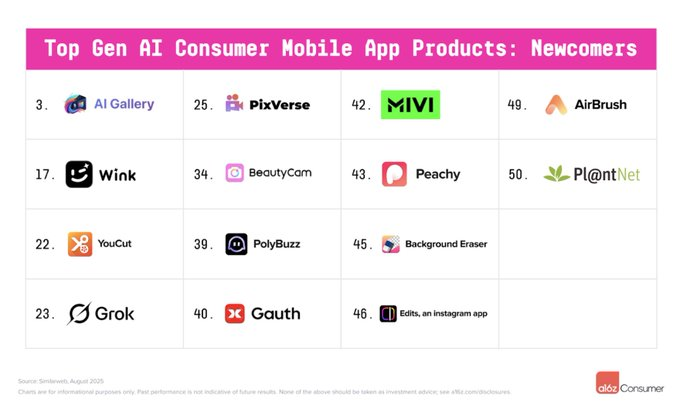

@a16z 发布第五次全球 AI 应用榜单:100强揭晓!

最新版榜单聚焦全球最受欢迎的 AI 网站与移动应用,使用量排名令人惊喜!

数据洞察+榜单亮点,快来看看哪些应用上榜了。

消费级 AI 市场逐步趋于稳定

本次榜单中,网页端仅新增11个新名字,比上一期的17个有所减少。移动端则新增更多应用,主要得益于应用商店对 ChatGPT 模仿者的严格监管。

*不包括 Google 旗下产品,详情见下文。

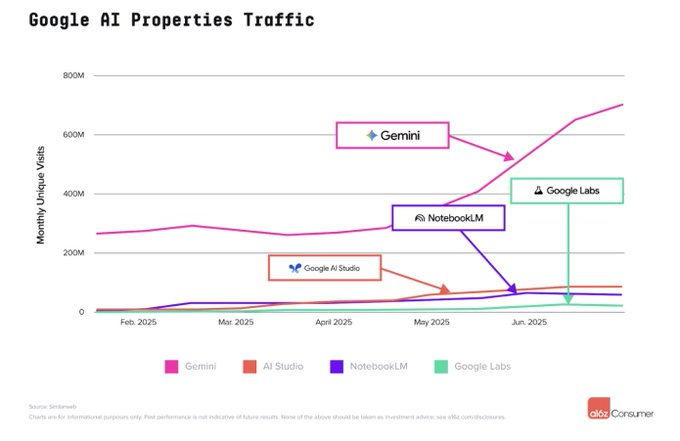

Google 强势出击

我们首次对 Google 域名进行了单独排名 – 四个域名进入了网页端排名:-@geminiapp(#2)-@googleaistudio(#10)-@notebooklm(#13)-@googlelabs(#39)尤其是 NotebookLM,自爆火以来流量持续飙升!

Grok 与 Meta 强势入局

@grok 首次亮相即冲上网页端榜单第 4 名,移动端排名第 23——不到一年时间,它就从零开始,月活跃用户超过 2000 万!Grok 4 及其相关产品发布进一步推动流量增长。 Meta 虽以第 46 名挤入网页端榜单,但遗憾未能进入移动端排名!

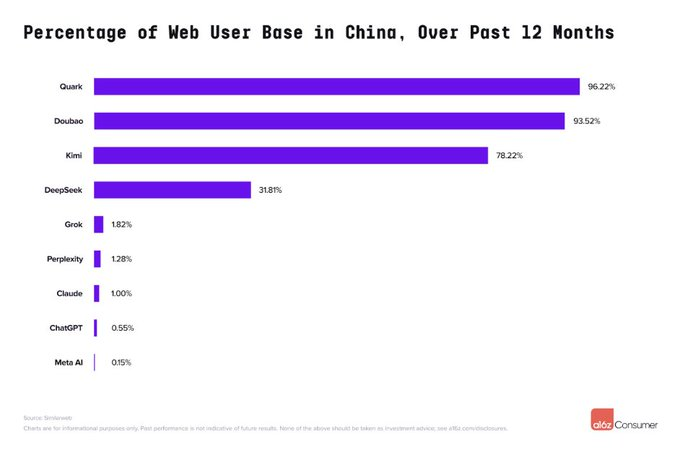

中国 AI 生态崛起,内外开花

由于 ChatGPT、Claude 等被禁,中国本土生态快速发展:Quark(夸克)、Doubao(豆宝)、Kimi 等凭借国内用户量跻身榜单。且主要在中国使用。更令人瞩目的是,7 家网页公司和 22 家移动应用公司虽源自中国,却凭借全球用户量成功上榜!

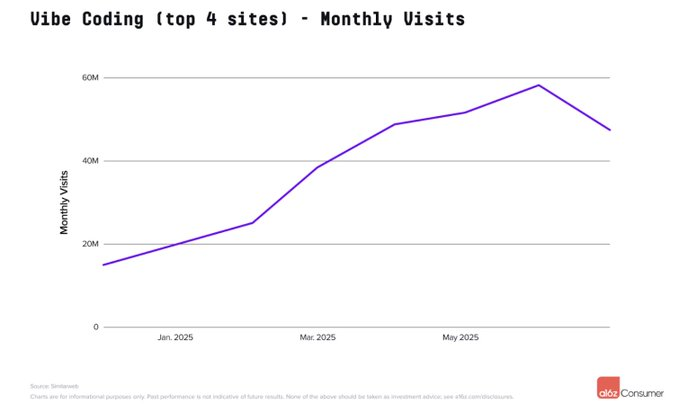

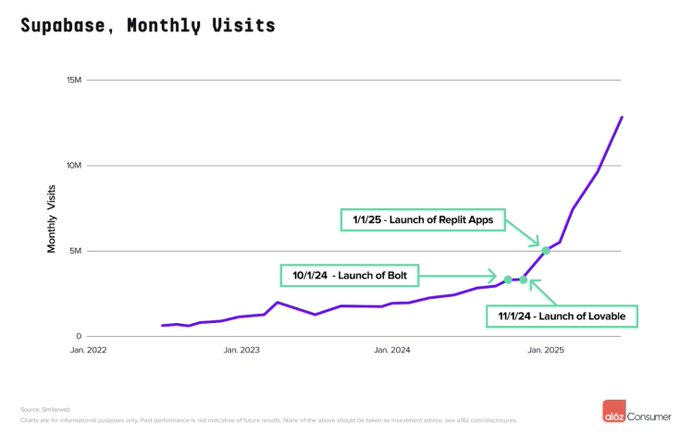

Vibe Coding掀起新热潮,用户量激增

自 ChatGPT 以来,我们还没有见过像 vibecoding 这样的现象级增长!@lovable_dev + @replit 首次登上网页端榜单,@boltdotnew 入选了边缘榜单(Brink List)。数据显示,这些平台不仅推动Vibe应用使用量,还带动了相关平台(如Supabase)的流量增长!

全明星阵容涌现

在我们第五次发布的网页端 50强 榜单中,每次都有 14 家公司上榜——我们称他们为“全明星”!创意工具类公司占据最多席位,其次是通用大语言模型(LLM)助手、生产力工具、模型托管平台以及陪伴类应用。

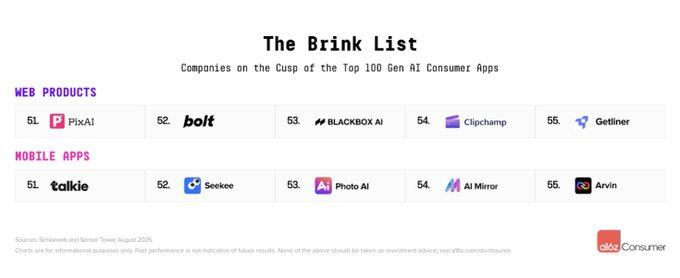

边缘榜单:谁差一点就上榜?

最后,来看看“边缘榜单(Brink List)”——那些“差一点”上榜的应用!

网页端:@PixAI_Official,@boltdotnew,@AiBlckbx,@clipchamp,@liner_app

移动端:@Talkie_APP、SeeKee、Photo AI、@aimirror_app,@tryarvin

祝贺所有上榜的应用——迫不及待地想看到六月后的新一轮名单!

完整的网页端和移动端 AI 应用名单,可以点击此处查看。

加密游戏初创公司 PlaysOut 正在考虑以 1.5 亿美元估值融资 1500 万美元

深潮 TechFlow 消息,8 月 29 日,据彭博社报道,游戏科技初创公司 PlaysOut 正考虑进行新一轮股权融资,拟融资约 1500 万美元,估值有望超过 1.5 亿美元。

知情人士透露,该公司已开始与潜在投资者接洽,目标投资方包括中东主权财富基金及全球顶级风险投资机构。据悉,PlaysOut 计划将融资所得用于推进其商业化进程。

美元指数8月跌约2%,技术面与基本面均指向持续疲软

深潮 TechFlow 消息,8 月 29 日,据金十数据报道,美元指数DXY8月下跌约2%,部分抹去7月份的涨幅——那是美国总统特朗普宣誓就职以来美元首次单月上涨。华尔街预计,随着经济出现放缓迹象、美联储似乎准备再次降息,美元或将延续今年迄今逾8%的跌势。特朗普质疑美联储的公信力以及经济数据的可靠性,进一步削弱美元吸引力。

“美国政府近期的举措将带来长期影响。”道明证券外汇策略主管贾亚提•巴拉德瓦杰写道,“这正在侵蚀美元的避险地位,风险溢价应该会开始打压美元。”技术面分析也显示美元处于明显的下降趋势。周四的期权定价显示,交易员预计未来三到六个月美元将小幅下跌。美元指数在今年3月初跌破100日均线并一直受压。本月两次试图突破均线均告失败,使其成为重要阻力位。

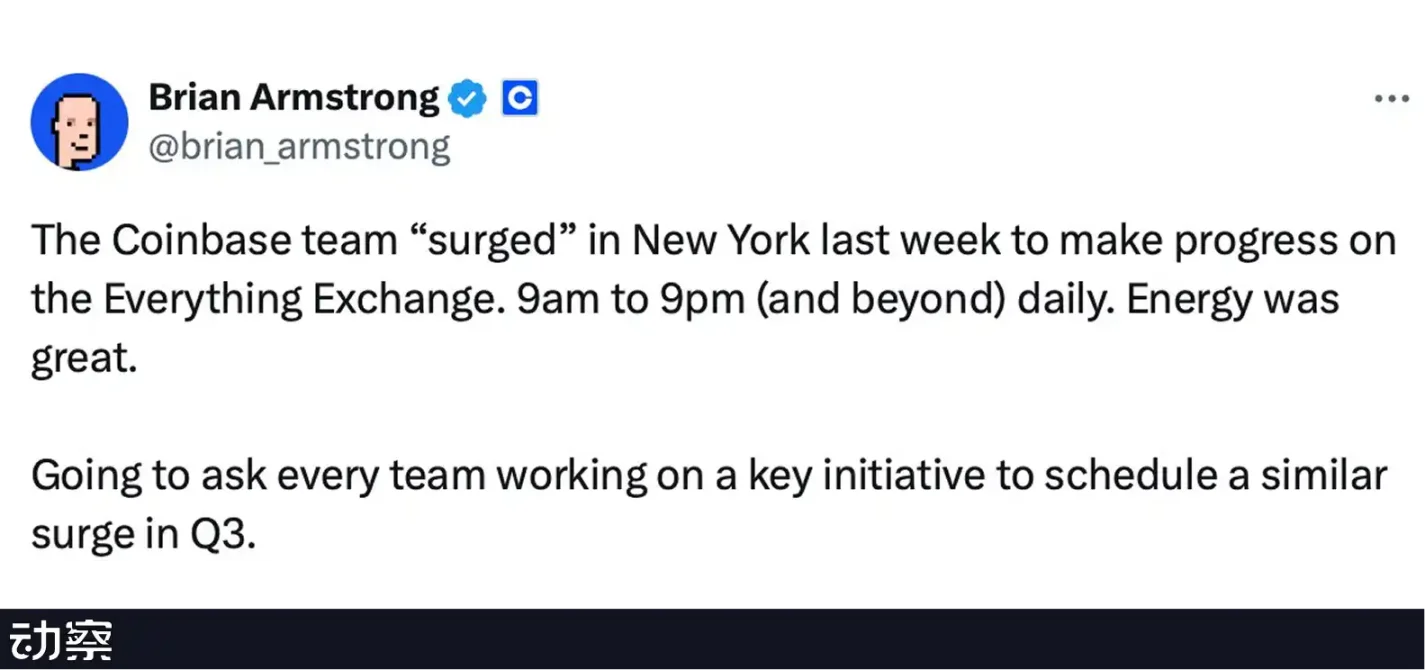

Coinbase 也逃不过 996

撰文:林晚晚、Jack、EeeVee

Coinbase 把中国人那套 996 学走了。

CEO Armstrong 在推特炫耀:纽约团队已经集结加班加点开发 Everything Exchange(万能交易所),每天 9 点到 9 点,甚至更晚。

原本一条普通动态,却在评论区引发激烈分裂:欧美网友批评这是病态的过劳文化,亚洲网友却轻描淡写:「在中国很正常,没什么好炫耀的。」

然而 996 只是表象,背后是 Coinbase 真实的焦虑。

2025 年 Q1,Coinbase 净利润同比暴跌 94%,交易收入全面下滑;Q2 财报净利润为 14 亿美元,乍看之下很高,但这笔数字更多来自 Circle 投资的账面增益,而非自身造血。所以 Coinbase 真正的现货交易业务仍在塌缩,而 ETF、链上交易与 Robinhood 的合围,让这家曾经的「合规之王」,显得愈发被动。

这不是 Coinbase 独有的困境,交易所都在寻求更卷的 996 和更有空间的转型。

因为摆在 Coinbase 们桌上的问题愈发尖锐:加密交易所的黄金年代,还能延续多久?

从华尔街到华盛顿

早在五六年前,Coinbase 就明白:若想走得更远,交易所绕不开四个字,合法合规。

2019 年的一个下午,Brian Armstrong 第一次走进国会山。他手里提着幻灯片,准备像创业者面对投资人一样,把加密解释给议员们听。

但迎面而来的问题,却让他哭笑不得:「哦,所以你是比特币的 CEO?」

还有人问:「这是一个电子游戏吗?」

那一刻,他意识到:这不是一场辩论,而是一次「跨物种沟通」。

事实上,这并不是 Armstrong 第一次被迫直面「误解」。在 Coinbase 上市之前,他多次回忆过作为创始人的孤独时刻——在加密仍处灰色地带的那些年,几乎没有银行愿意与 Coinbase 合作,连最基本的工资发放和企业账户都成了难题。

他坦言,那时候的每一次谈判,都像是在向传统金融体系「乞求」一条生路。

创业初期,Armstrong 曾经天真地以为:只要守法,就能心无旁骛地做产品。但随着 Coinbase 做大,他发现监管的模糊本身就是武器。SEC 主席 Gensler 用「不清晰」作为借口,对整个行业开火;参议员伊丽莎白·沃伦甚至试图把加密描绘成「金融毒品」。

这种经历,让他比外界想象中更早、更深地意识到「合规」的重要性。相比行业里许多追逐流量的同类公司,Coinbase 从创立伊始就选择走一条看似更慢的路径:主动申请牌照、执行 KYC/AML、反复与监管沟通。

Armstrong 于是明白:如果不主动塑造规则,就只能等着别人替你盖棺定论。

于是,他开始改变打法。除了继续飞去华盛顿充当「教育者」,他组建了政策团队,出资创建 StandWithCrypto.org,给每位议员做「亲加密指数」,甚至不惜注资超级政治行动委员会 Fairshake。

2024 年,美国大选第一次把「加密选民」推上台前:反加密的议员被投票淘汰,亲加密的新面孔成功当选。华盛顿终于意识到:竟然有 5000 万美国人用过加密钱包。原来这不是边缘话题,而是可以被操控的选票机器。

在华尔街,Armstrong 打的则是另一张牌:合规。

在 2021 年上市前夕,Armstrong 在接受媒体采访时提到,Coinbase 能够叩开纳斯达克的大门,不只是因为商业成绩,更是因为它在合规层面走在了前面。这也是他眼中 IPO 的真正意义:不仅是一次融资,而是一次「正名」——一个让加密行业从边缘走向主流的里程碑。

2025 年,他推动《Genius Act》落地,法案要求稳定币必须 100% 由现金或美债储备。这不仅是一次立法胜利,更是 Coinbase 的「护城河」:作为 Circle 股东,它从 USDC 的利息收入里分润。2024 年全年,Circle 的储备利息收入约 16.8 亿美元,其中约 9.1 亿美元支付给 Coinbase;

稳定币成了华尔街和国会同时买账的故事:对政府,它延续美元霸权;对资本,它提供稳定现金流。

就这样,Coinbase 完成了一个身份转型:在华盛顿,它是游说机器,塑造规则;在华尔街,它是合规入口,嫁接资本。

Armstrong 曾说过:「只要你做大,即便你不关心政府,政府也会关心你。」

这句话,也像是一则注脚,Coinbase 的新战场,早已超越交易所本身。

财报中的「CEX 危机」

只有合法合规,对交易所来说远远不够。

尽管依然是全球最大的加密交易平台之一,Coinbase 在 2025 年上半年的财报里,却写满了焦虑。

一季度总收入达到 20 亿美元,同比增幅 24.2%,听起来还算体面,但在净利润同比暴跌 94% 的背景下,这个数字几乎失去了意义。6600 万美元的净利润,不仅远低于市场预期,更让投资人第一次真正感受到:中心化交易所的老模式,正在塌缩。

现货交易收入的下滑尤为显眼。

机构交易同比下降 30%,零售端也减少了 19%。这背后固然有行情转冷的因素。自 2025 年以来,比特币和以太坊的波动性骤减,市场从「过山车」变成「平地风」,无论是机构还是散户,都失去了频繁进出的冲动。

但更深层的压力,来自市场格局的重组。

ETF 的推出,直接改写了投资者的路径。比特币之后,以太坊、Solana、XRP 纷纷申请 ETF,这些原本是 Coinbase 的核心交易币种。与 CEX 动辄 0.5% 的交易手续费相比,ETF 年化 0.1%–0.5% 的管理费显得便宜得多,资金自然开始流向华尔街。

与此同时,链上的造富效应把更多用户留在了链上。

Meme 与 DeFi 的热潮,让原生投资者形成了新的习惯:CEX 不再是交易场,而只是一个「出入金的跨链桥」和「稳定币的临时钱包」。去中心化衍生品的兴起,更加快了资金流失的速度。Hyperliquid 等新平台,凭借灵活的上币机制、更高的杠杆与更极致的体验,迅速吸走了美国等监管严苛地区的交易者。在这群用户眼里,Coinbase 的「循规蹈矩」,反而成了一种束缚。

更致命的竞争来自传统金融的腹地。

Robinhood 宣布全面进军加密,把战场开在 Coinbase 最宝贵的年轻散户群体。对于他们而言,Robinhood 提供的界面更熟悉、手续费更低,美股与加密的一站式体验更顺手。而对大资金来说,Robinhood 身上的「券商光环」,甚至比 Coinbase 更具吸引力。

这种多重挤压,在 2025 年第二季度的财报里被赤裸裸地放大。Coinbase 披露,当季总收入约 15 亿美元,环比下降 26%;GAAP 口径的净利润高达 14 亿美元,乍看风光,实则大部分来自 Circle 投资和加密资产持仓的账面收益。一旦剔除这些一次性因素,调整后净利润仅剩 3300 万美元。更关键的是,核心的现货交易收入只有 7.64 亿美元,同比下滑 39%。

账面热闹,现实冷清。Coinbase 的利润早已不靠交易,而是靠稳定币分润在续命。这是一份残酷的成绩单,可能也是一段黄金时代的终场信号。

当交易平台不再靠交易业务

面对困境,Coinbase 提出新的愿景。

在最近的一次采访中,Coinbase CEO Brian Armstrong 提出了规划:所有资产最终都会上链,所以要做 Everything Exchange(万能交易所)。

加密在他眼里不是一个孤立的行业,而是一项能整体升级金融系统的技术。

Armstrong 特别提到美股的现状:今天,如果一个阿根廷人想要开通美国券商账户,需要极高的财富门槛。对于大多数国家的普通投资者而言,美国证券几乎是一个「富人专属市场」。

但如果股票被代币化搬到链上,就能打破这种壁垒,让世界上任何人都能随时买卖美国资产。

链上还意味着更多可能:24 小时不间断交易、支持碎股买卖,甚至可以设计全新的治理逻辑,比如「只有持有满一年以上的股东才能投票」,以鼓励长期投资者。

在他的设想中,Coinbase 不再只是撮合交易的平台,而是承接一切资产上链的「万能交易所」——一个开放、包容、全天候运转的金融操作系统。

正因如此,Coinbase 开始采取一系列动作来对齐 Armstrong 的愿景:半年间,它先后收购了 Spindl、Iron Fish、Liquifi 和 Deribit。

前三家服务于 Base 链:Spindl 提供链上广告堆栈,让开发者能直接获取用户;Iron Fish 带来零知识证明团队,在 Base 构建隐私模块;Liquifi 则提供代币管理和合规服务,并计划与 Coinbase Prime 整合,为机构和 RWA 项目提供便利。三者合力,降低了开发者在 Base 上的门槛,打造了一个完整工具栈。

最重磅的收购是 Deribit。合约交易比现货更稳定、利润更高,但 Coinbase 长期受制于美国监管,缺位已久。斥资 29 亿美元收购 Deribit,让它一举获得领先的期权市场份额和庞大机构客户。并购完成后不到一个月,Coinbase 就在 CFTC 监管下推出永续合约,相当于「无缝接管」了 Deribit 的能力。

如果说收购是 Coinbase 对交易收入天花板的一次暴力突围,那么它正在进行的业务拓展,就是一场更深层次的身份重塑。

它把重心放在「干重活」的地方:稳定币、钱包、公链和机构服务。这些看似基础的拼图,正在勾勒出一个新的 Coinbase——不只是交易平台,而是一个 Web3 版的 Apple + Visa + AWS。

第一步是 稳定币。

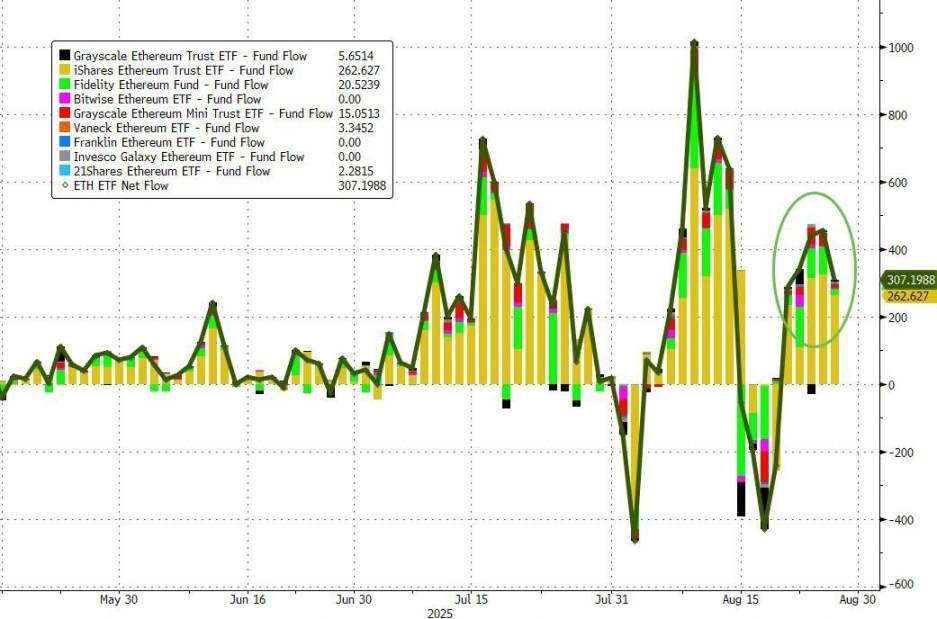

现货以太坊 ETF 交易火爆,过去五个交易日「吸金」是比特币十倍以上

撰文:何浩 ,华尔街见闻

现货以太坊 ETF 在美国交易火爆,过去五个交易日吸引的资金流入量是现货比特币 ETF 的十倍以上。根据 CoinGlass 数据,自 8 月 21 日以来,现货以太坊 ETF 已录得高达 18.3 亿美元的资金流入,而比特币 ETF 同期仅有 1.71 亿美元,仅为以太坊的不足 1/10。

本周三延续了这一趋势:9 只以太坊 ETF 流入 3.103 亿美元资金,而 11 只比特币现货 ETF 仅录得 8110 万美元。

本周以来,以太坊价格的反弹幅度也快于比特币。

这一大规模资金转向以太坊的现象引发了行业观察者的关注。业内人士形容这一变化非常猛烈。自 7 月初以来,现货以太坊 ETF 的资金流入已接近 100 亿美元。

现货以太坊 ETF 已交易 13 个月,累计资金流入达 136 亿美元,其中大部分来自过去几个月。相比之下,现货比特币 ETF 上市时间更长,已交易 20 个月,总管理资产规模(AUM)为 540 亿美元。

自 7 月《GENIUS 稳定币法案》通过以来,市场动能似乎正在转向以太坊。原因在于,以太坊网络拥有最大份额的稳定币与现实世界资产代币化市场。VanEck 首席执行官 Jan van Eck 本周表示,「这非常符合我所谓的华尔街代币。」

据彭博 ETF 分析师 James Seyffart 报告称,投资顾问是以太坊 ETF 的最大持有人,持仓规模达 13 亿美元。根据 SEC 文件,高盛是前几大持有人,持仓规模达 7.12 亿美元。

数字货币 ETF 规模增长凶猛。仅从最大的一只比特币 ETF IBIT 来看,其 AUM 已在迅速逼近全球最大的黄金 ETF GLD。

CoinShares 第二季度净利润达 3240 万美元,计划赴美上市

深潮 TechFlow 消息,8 月 29 日,据 Theblock 报道,加密资产管理公司 CoinShares 发布 2025 年第二季度财报。报告显示,公司实现净利润 3240 万美元,虽较第一季度略有下降,但同比实现增长。该季度业绩增长主要得益于强劲的资产管理费收入和投资组合回暖。

数据显示,CoinShares 管理的资产规模环比增长 26%,达到 35 亿美元,增长动力来自加密货币价格上涨和公司交易所交易产品(ETP)创纪录的资金流入。此外,CoinShares 正在积极推进美国上市计划,旨在拓展北美市场并获取更深层次的资本市场机会。

监管破冰、机构入场:复盘加密货币渗透华尔街的十年风雨路

主持人:Ryan,Bankless

嘉宾:Eric Peters

整理&编译:Janna,ChainCatcher

Eric Peters 是 Coinbase 资产管理公司 CEO,同时也是 One River 资管的创始人。本文来源于 Bankless 与他的播客访谈内容,话题主要贯穿 Eric 入局加密货币至今,加密市场从机构避之不及的灰色地带到如今被华尔街逐渐接纳的完整变迁路径,为更多加密爱好者理解行业发展提供了历史视野。ChainCatcher 对原文内容进行了整理编译。

TL&DR:

-

2025 年加密货币认可度显著提升,贝莱德入场是关键节点,拉里・芬克等传统金融人士认可加密为金融基础设施,认为其有实质价值且未来价格大概率上涨。

-

传统金融接纳加密有利润动机,但根本原因是区块链能解决交易快、成本低、透明度高、安全性强的问题,可规避类似 2008 年金融危机的透明度缺失问题。

-

加密货币从普通民众中兴起而非华尔街,未纳入传统监管框架,导致大型金融机构资深从业者多持保守回避态度而错过趋势。

-

传统金融的目标是让稳定币购买数字原生形式的债券、股票等传统资产,相关基础设施搭建在以太坊上,从业者真正兴奋于技术重构金融基础设施,而非比特币取代美元的幻想。

-

2023-2024 年存在加密扼流行动,加密公司难以获得银行合作,但从业者未抛售资产反而坚持建设,坚信技术创新不会被政治彻底阻止,且加密能为 AI 时代提供真相来源,看好以太坊结合 Layer2 的前景。

-

美国政府对加密的态度在 1 年内 180 度转变,GENIUS Act 是关键转折点,汉密尔顿计划先明确稳定币监管框架,从短期国债入手,再推动稳定币与传统金融产品结合。

-

加密可与传统金融融合,用智能合约保留 SEC 披露的透明度,同时降低传统金融文书处理、上市等成本,加密技术是华尔街技术改造的下关键步骤,推动金融更高效、低成本。

-

加密 ETF 是成功产品但与加密货币去中心化托管理念相悖,目前比特币 ETF 持有量占比特币总供应量的 7%,养老基金、主权财富基金等大机构尚未大规模入场。

-

加密行业未来 5 年可能有 401k 资金入场、年轻人不满传统收益、AI 与加密融合、财富转移四大推动因素

-

未来 5 年美国财政部与美联储协同会更明显,利好加密资产,AI 与加密融合加速;短期风险是财库公司清算和传统金融安全漏洞,行业基础设施、监管环境等已改善,灾难性下跌概率低,或有 30% 左右回调。

(一)传统金融入场加密投资的动机

Ryan:我想聊聊过去 5 年的变化。2020 年,你作为康涅狄格州知名的机构资产管理者,买入比特币这种被视为灰色地带的行为,在当时被认为是职业风险。但到 2025 年,拉里・芬克公开谈论加密货币,比特币 ETF 也已推出,加密货币仿佛入侵华尔街。过去 5 年发生什么,让这种态度发生如此大的转变?能否从行业核心参与者的视角描述这个过程?

Eric:我认为贝莱德的入场是一个关键节点。通常来说,像拉里・芬克这个年纪、拥有如此财富的人,可能会选择功成身退,但他敏锐地意识到,加密技术可能会颠覆 ETF 行业,于是做出大胆入局的决定。传统金融领域有不少杰出人士也持有类似观点。这些精明的投资者之所以认可加密货币,是因为他们将其视为金融基础设施的重要基石,未来必然会有更多应用在此之上构建。而且,当一种资产具备实质价值却很少有人持有时,它的价格未来大概率会上涨。

Ryan:你认为这主要是因为传统金融从业者思想转变,还是因为可以通过代币化、成立财库公司、发行 ETF 等方式获利?

Eric:如果传统金融从业者看不到区块链技术能让金融系统交易更快、成本更低、透明度更高、安全性更强,那么即便有盈利机会,他们也不会行动。历史上许多金融危机的爆发,要么是因为交易效率低下,要么是因为缺乏透明度。交易对手方无法判断彼此的偿付能力,甚至很多公司自己都不清楚自身的资产负债情况。而区块链技术、加密货币恰好能解决这些问题。所以,传统金融对加密货币的接纳,其根本原因是技术本身的价值坚实。

Ryan:整体而言,传统金融是否已普遍认可加密货币会长期存在、将成为重要领域,金融机构必须调整战略以适应,且需要制定加密相关策略?

Eric:加密市场的一大特点是:加密货币是首个从普通民众中兴起的金融创新,而非源自华尔街。回顾加密行业的发展,那些让传统金融从业者不满、抵制的问题,很大程度上源于它诞生于华尔街之外。它从一开始就没有被纳入传统监管框架。这导致的结果是:大型金融机构中那些资历深、职位高的从业者,大多对加密货币持保守回避态度,进而错过这波巨大的趋势。

(二)传统金融对加密货币的认知

Ryan:大概 2016 到 2020 年,我们以为传统金融开始理解加密货币,但那是只谈区块链、不谈比特币的时代,我当时就觉得,传统金融完全搞错,他们把加密货币当成单纯的数据库技术或开放式账本技术,但它的内涵远比这更深。如今处于机构接纳加密货币的第二波浪潮,他们现在真的理解吗?

Eric:我认为大多数传统金融从业者并未将加密货币视为货币。传统金融之所以终于开始理解加密货币,核心原因是他们将稳定币视为杀手级应用。传统金融从业者并不认为比特币会取代美元,或成为下一代支付系统。他们看重的是加密技术的工具属性:更快、更廉价、更安全、更透明,还能实现可编程货币,而且这种货币可以锚定美元、英镑、欧元等主权货币。只有极少数传统金融从业者认为比特币会主导世界,但这种认知对行业而言其实是健康的。政府积累权力,且极少主动放弃权力,而创造货币正是政府的核心权力之一。即便现在,我仍认为政府有能力阻止比特币取代美元。

如今,行业里的聪明人找到让加密技术融入金融体系的路径,也就是锚定美元的稳定币。随着 GENIUS Act,即《指导与建立美国稳定币国家创新法案》落地,稳定币的交易量甚至超过 Mastercard 或 Visa。在稳定币监管明确后,我们一直在推进的方向是,让稳定币可以购买债券、股票、大宗商品等所有传统资产,且这些资产将以数字原生形式发行,而非在纸质数据库系统基础上简单附加一个代币。传统金融从业者真正兴奋的,正是这种技术重构金融基础设施的前景,而非比特币取代美元的幻想。

(三)政府监管态度的转变

Ryan:2023 到 2024 年那段黑暗时期,加密扼流行动让加密公司被银行拒之门外,美国行政部门对加密货币的全面敌视。在那段艰难时期,你当时在想什么?

Eric:加密扼流行动 2.0 是真实存在的。当时 OneRiver 被 Coinbase 收购后,我们试图动用所有传统金融人脉搭建银行合作关系、争取信贷额度,却屡屡碰壁,这种政府过度干预,完全违背伦理和民主原则。但我从没想过要抛售资产离场,反而一直在坚持建设。我对加密技术终将取代传统金融基础设施的信念从未动摇,纵观人类历史,技术创新从未被政治彻底阻止过。我知道这条路会很艰难,但技术永远站在我们这边。比如,未来所有金融基础设施最终都会构建在以太坊上,再结合 Layer2 等技术未来基于这套基础设施,会诞生更多更可靠、更具反脆弱性的应用。在 AI 时代,加密技术还能提供真相来源,帮我们辨别什么是真实、什么是可信、什么是真相。

Ryan:那段时间,美国政府对加密货币的敌意深度让我很惊讶,但这种态度在短短一年内就 180 度转变。过去 12 个月,你认为政府监管层面最重大的事件是什么?比如 GENIUS Act 签署、加密公司不再被银行拒绝服务、官方提出美国要成为加密货币之都,还有美国证券交易委员会(SEC)在保罗・阿特金斯领导下推出的加密计划,以及 SEC 委员海斯特・珀尔推动的资产代币化,这么多利好中,哪件对你来说最重要?

Eric:现任 SEC 主席和加密计划也非常出色,美国之前一直没有这种机制。我们最初进入加密领域时,是将其作为宏观交易标的,但当时已有的 DeFi 应用难以规模化到主流市场。于是我们搭建一套能合规发行数字原生证券的基础设施,让监管机构能够接受。这套基础设施最初叫 OneBridge(意为连接加密与传统金融),后来改名为汉密尔顿计划(ProjectHamilton)。我们邀请前 SEC 主席杰伊、现任特朗普政府成员凯文加入董事会。

我最初的想法是发行复杂的数字原生证券,但杰伊却建议从最简单的短期国债入手,因为短期国债是无聊但安全的标的。他认为,第一步必须先明确稳定币的监管框架,然后再让稳定币与传统金融产品结合,从流动性最高、最简单的工具开始,等金融体系建立信心、看到收益后,再逐步扩展到复杂证券。GENIUS Act,正是这一切的第一个关键台阶。

(四)加密与传统金融的最佳结合

Ryan:在代币化世界里看不到足够的披露信息,且传统金融中信息有滞后性,要处理大量文书,而且一家财库公司在纳斯达克或纽交所上市,上市费就高达数千万美元。而用智能合约,这些都能数字化完成,既保留 SEC 披露的透明度,又用技术降低成本。你觉得这种最佳结合的世界可能实现吗?

Eric:完全可能,而且这就是我们的方向。你描述的融合,本质是加密技术赋能传统金融体系,而非颠覆,美国资本市场之所以是全球最深、流动性最高的市场,核心在于其完善的监管框架:投资者相信政府不会随意没收资产,遇到纠纷时有监管机构兜底,有公正的法院解决诉讼。没有这些,就不可能有深度流动性市场。加密行业不会摒弃这些优势,而是要让这些优势更高效,比如你说的数千万美元上市成本,显然不合理,未来绝不会是这样。智能合约在金融结构设计上,所有披露文件都能嵌入或链接到智能合约中,既节省计算和存储成本,又保证透明度。

未来确实会有律所因费用减少而不满,但回顾金融史,没有哪个行业比金融服务业在技术上投入更多资金。几十年来,华尔街一直在用技术改造行业:交易速度越来越快,成本却在持续下降。加密技术只是下一个关键步骤,会把这种高效、低成本推向新高度。你描述的最佳结合,就是金融的未来。

(五)加密资产未来 5 年的上涨空间

Ryan:我们再聊聊传统金融与加密货币结合的成功案例,ETF。你如何看待加密原生 ETF 对传统金融市场的改变?这些 ETF 对加密市场和传统金融,分别产生什么影响?

Eric:加密 ETF 确实是极其成功的产品,但它们与加密货币的去中心化托管、反中心化理念背道而驰,规模却大得惊人,目前比特币 ETF 持有量已占比特币总供应量的 7%。但从我的视角看,真正的大机构仍未大规模入场,比如大型养老基金、大型捐赠基金、保险公司、主权财富基金。我职业生涯中主要接触的大机构,至今仍未真正涉足加密货币,他们之前已经错失良机,现在面临巨大的认知阵痛。2021 年时,全球很多顶级机构都成立数字资产工作组,探索如何入场。但随后加密熊市来临,这些机构彻底停摆所有计划。如今加密货币重回高点,他们根本来不及建仓。对这些专业投资者来说,现在的第一步是投资基础设施,以及向加密风投注资,而非直接买入加密货币。

不过这对市场来说是好事,你能清晰地看到未来谁会在更高价格接盘。未来这些机构会逐渐入场,可能先加大基础设施投资,最终也会持有一定规模的加密代币。不是取代美元,而是像黄金或其他大宗商品一样,成为货币背书的一部分。这些叙事最终会吸引更多大机构在更高价格入场,所以现在的机构缺席,反而让未来更值得期待。

Ryan:你认为比特币、以太坊这类加密资产的价格能涨到多高?我们目前处于这个旅程的哪个阶段?

Eric:2020 年底进入加密领域时,我设定一个 10 年投资周期,现在看来可能不需要这么久,但当时我的判断是:人们对加密资产的误解,需要约 10 年才能基本澄清,同时也需要 10 年时间搭建基础设施,消除加密资产的获取摩擦。10 年后加密资产的估值逻辑会与经济中其他资产趋同。目前我们处于 10 年周期的中途,因为行业有很多的发展发展,包括稳定币立法落地,后续步骤如传统资产上链也在推进。

加密市场的核心逻辑是供需驱动,但现在市场仍存在结构性摩擦。比如特朗普近期签署行政命令,允许 401k 计划配置加密资产,这意味着未来买方入场摩擦会持续减少,资金会持续流入,价格也会随之上涨。更重要的是,加密市场是反身性市场,以比特币为例,它的价值没有固定锚点,目前也没有成熟的估值模型。未来 5 年,多个主题将共同推动加密市场:一是 401k 资金入场;二是收入不平等,年轻人对传统指数基金 7% 的年化收益不满,更倾向于追逐 100 倍回报的加密资产;三是 AI 与加密的融合,AI 需要加密技术解决真伪验证,AI 代理之间的高速金融交互也需要加密支付系统;四是婴儿潮一代向年轻人转移财富,这些主题叠加,可能催生极端行情。

从概率上看,我认为未来 5 年比特币 25% 概率出现泡沫式暴涨,入场摩擦减少、被动资金涌入,推动价格大幅飙升;50% 概率比特币在 5 万到 25 万美元区间波动;25% 概率低于上述区间,可能因发生不可预见的风险事件,但这种概率实际可能更低。以太坊更偏向交易性资产,以太坊价格越高,链上交易成本越高,这会倒逼 Layer2 等技术创新以降低成本,进而可能压制以太坊价格,导致其暴涨暴跌特征更明显。

(六)未来 5 年加密投资的宏观趋势

Ryan:你认为加密财库公司对市场是利好还是利空?是否存在风险?

Eric:我认为这类财库公司长期来看不健康,但目前仍处于早期,尚未造成实质性危害。Vitalik 之前对这个问题的回答很到位,他认为这些公司本质上是在加密资产基础上创造期权与衍生品的混合体。华尔街的倾向是将任何资产金融化、杠杆化、放大化。目前这些财库公司已经开始使用各类工具进行杠杆操作,且短期内确实有效。但长期风险在于,华尔街可能会在这类财库公司中嵌入过高杠杆,同时收取高额管理费,这对普通投资者不利;且一旦市场出现 30% 的回调,高杠杆可能引发连环清算,进而损害底层加密资产的信誉。但目前这类公司规模仍小,尚未构成系统性风险。

Ryan:回到你提到的 10 年加密投资周期,目前已过去 5 年,剩下的 5 年,你认为有哪些确定的宏观趋势会支撑加密资产?哪些是你敢于押注的趋势?

Eric:第一,美国财政部与美联储的协同会更加明显且公开,当债务规模过大,且债务利息由美联储政策决定时,政府有强烈动机融合财政与货币政策。这种协同对加密资产利好的核心逻辑是财政主导,政府面临巨额债务,会选择温和通胀稀释债务:通过刺激经济高速增长,同时维持低利率,本质上是向储蓄者征税。而低实际利率环境,传统上对加密资产这类非收益型风险资产非常有利,未来这一趋势会持续。

第二,AI 与加密的融合会加速,这是经济史上罕见的技术共振。AI 有望大幅提升美国及全球的生产效率,使经济能在高增长、低利率环境下运行,为通胀稀释债务创造条件;同时,AI 需要加密技术解决内容真伪验证,如用区块链认证视频、数据,AI 代理之间的高速金融交互也需要无需中介的加密支付系统,这种技术互补会大幅提升加密资产的实际需求。此外,GENIUS Act 开启的合规创新会持续推进,传统资产上链、稳定币普及等会逐步消除加密资产的使用摩擦,这些都是支撑加密市场的长期利好。

Ryan:但这一切似乎太清晰、太简单,反而让人担心我们是否忽略风险。哪些风险可能颠覆当前的乐观预期?

Eric:短期风险主要有两类:一是高杠杆财库公司的清算风险,若某类财库公司规模过大且杠杆过高,市场出现 30% 回调就可能引发连环清算,进而导致加密资产价格下跌 70%-90%,损害底层资产的信誉。目前这类公司规模仍小,但 2-3 年后可能成为风险点。二是传统金融入场后的安全漏洞,随着传统金融机构进入加密领域,若部分机构自行搭建基础设施却忽视安全,可能引发大规模黑客攻击或资产失窃,进而打击市场信心。总体来看,未来 5 年加密市场必然会有 30% 左右的回调,但出现灾难性下跌的概率很低,当前行业基础设施、监管环境、机构接受度已远非前几轮周期可比。

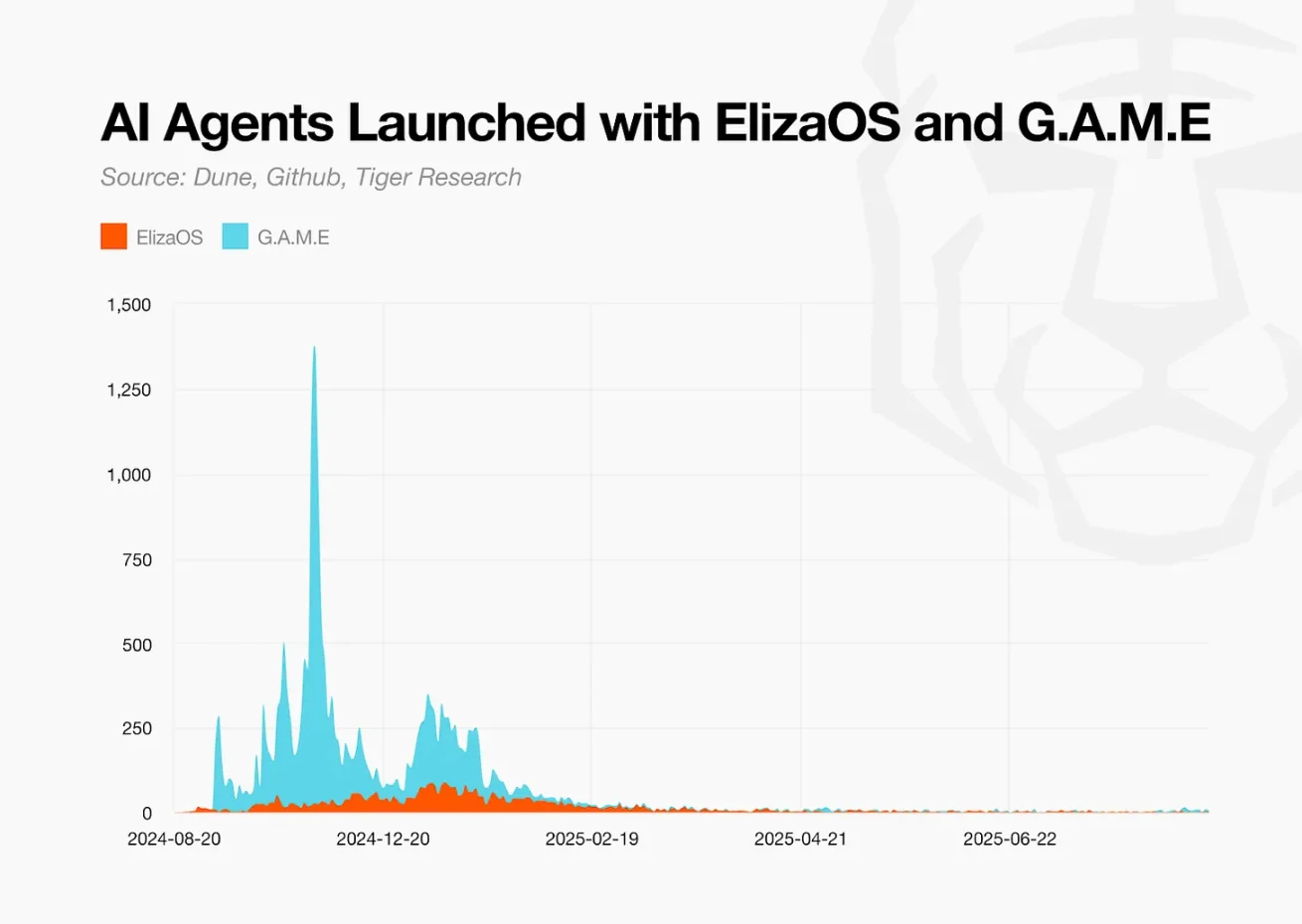

AI Agent 市场图谱:炒作结束,技术继续

撰文:Tiger Research

编译:AididiaoJP,Foresight News

摘要

-

AI 代理市场在代币价格暴跌后热度骤降,但技术开发仍在稳步继续。DeFAI 领域通过实际产品发布和专业的链上功能重新获得关注。

-

针对特定功能优化的专业代理取代了先前的通用代理。 Virtuals 等项目积极构建基础设施,以连接这些代理并实现协作。

-

AI 代理将作为核心功能集成到加密项目中。实现代理之间顺畅通信和协作的基础设施将变得至关重要。

炒作结束,技术继续

加密货币行业以多种方式整合了 AI 技术,其中 AI 代理受到了最多关注。与代理相关的代币总市值一度达到约 160 亿美元。这显示了强烈的市场兴趣,但这种关注是短暂的。大多数项目未能达到开发预期,代币价格从峰值暴跌了 90% 以上。

价格下跌并不代表技术倒退。AI 代理仍然是加密领域的一个重要技术领域。关于实际用例的讨论变得更加具体,团队也在继续测试新的方法。本报告探讨了 AI 代理如何在加密领域内发挥作用,并探索了未来潜在的发展。

炒作过后 AI 代理生态系统的重塑

早期 AI 代理项目逐渐淡出市场

加密领域内的 AI 代理板块从 2024 年底开始受到关注。ai16z 团队的 ElizaOS 和 Virtuals Protocol 团队的 G.A.M.E 开发栈显著降低了代理开发的门槛。DAOS.fun 和 Virtuals Fun 等启动平台为将开发出的代理代币化提供了平台。从开发到发布的过程变得简化,市场兴趣爆发,大量代理项目迅速涌现。

大多数项目都提出了利用 AI 技术的雄心勃勃的路线图。投资者因对创新服务的期望而推高了代币价格。实际上,这些项目只是微调过的或经过提示词工程的 OpenAI 或 Anthropic 基础模型的封装器。大多数项目构建的是用于 X 或 Telegram 的高级聊天机器人,而不是开发独立服务。项目强调创新愿景和技术差异化,但其实际运营与 meme 币几乎没有区别。

来源:aixbt

但也有一些项目是例外。像 aixbt 和 Soleng 这样的项目部分实现了路线图并推出了实际服务。它们采用代币门控为代币持有者提供独家访问权限。Aixbt 提供项目分析报告,Soleng 分析 Github 代码库以支持投资者决策。

即使是这些相对成功的案例也无法克服结构性限制。仅依赖代币价格上涨的不稳定收入结构阻碍了进展。技术竞争力落后于 Web2 公司。代币价格最终下跌,运营资金枯竭,大多数项目现已暂停服务。

DeFAI 项目重燃该领域的希望

AI 代理技术曾面临过度预期,现已进入修正阶段。DeFAI 领域通过证明其实际价值而重新获得关注。DeFAI 代理 24/7 执行自动化投资策略。它们使用户能够通过简单的自然语言命令轻松访问复杂的 DeFi 服务。该领域是早期 AI 代理空间的核心叙事。大多数项目停留在路线图阶段,难以实际实施。该领域暂时失去了关注。近期的产品发布正在重建市场预期。

代表性项目包括 Wayfinder 和 HeyAnon。Wayfinder 通过名为“Shells”的专用 AI 代理执行链上任务。Shells 通过内置的专用钱包直接执行链上交易。该系统采用专业的多代理架构,包含交易代理、永续代理和合约代理。每种代理类型专注于特定角色,以实现各种投资策略的自动化。用户可以轻松执行简单的跨链交易或高级策略,如基差交易和杠杆定投。

从个体代理到代理网络

早期的 AI 代理项目推广的是执行所有功能的“通用代理”。这种方法将融资置于技术完备性之上。项目提出了过多的路线图以捕获更广阔的市场。大多数在实施阶段暴露了局限性。

当前的代理生态系统正朝着完全不同的方向发展。构建者认识到通用代理的局限性,他们现在开发专注于特定领域的代理。这些代理可以相互协作,这类似于拥有不同专业知识的熟练工匠木匠、电工、水管工等合作建造一所房子。

Virtuals Protocol 的 ACP 代表了这一趋势。它提供了一个标准框架,用于不同代理之间的通信和任务分配。Theoriq 和 General Impression 也在构建基础设施以增强代理之间的互操作性。市场正在重塑,转向最大化整个代理生态系统的价值,而非单个代理的价值。

AI 代理市场的未来情景

在早期炒作降温后,AI 代理仍在不断发展。投机结束了,但项目继续利用 AI 代理构建新的功能和服务。有两个变化尤为突出。

首先 AI 代理成为必不可少的基础设施。AI 代理不再是一个独立的领域,而是作为加密项目的基本功能集成进来。区块链数据平台 Nansen 开发研究代理,使复杂的链上数据更易于探索。DeFi 项目也添加代理以改善用户访问。AI 代理将成为连接用户与区块链的最后一步接口,而不是可选功能。

其次,代理商务将会增长。随着 AI 代理成为标准,代理之间以及代理与人之间的交互将更加频繁。安全的交易协议和信任机制变得越来越重要。像 Virtuals Protocol 的 ACP 这样的项目为此奠定了基础。

这些变化将简化加密领域的复杂性,改善用户体验,并创造新的经济机会。

币安:将于 9 月 1 日启动 PIEVERSE 代币 Booster 和 Pre-TGE 活动

深潮 TechFlow 消息,8 月 29 日,据币安钱包官方消息,币安钱包将联合 Pieverse 于 2025 年 9 月 1 日 09:00(UTC)启动 Booster 和 Pre-TGE 活动。

本次活动将发售 3000 万枚 PIEVERSE 代币,参与用户需持有币安积分(Alpha Points)才具备参与资格。

我用 3 天 400 美元搭建了一个 Launchpad 平台

撰文:ultra

编译:Luffy,Foresight News

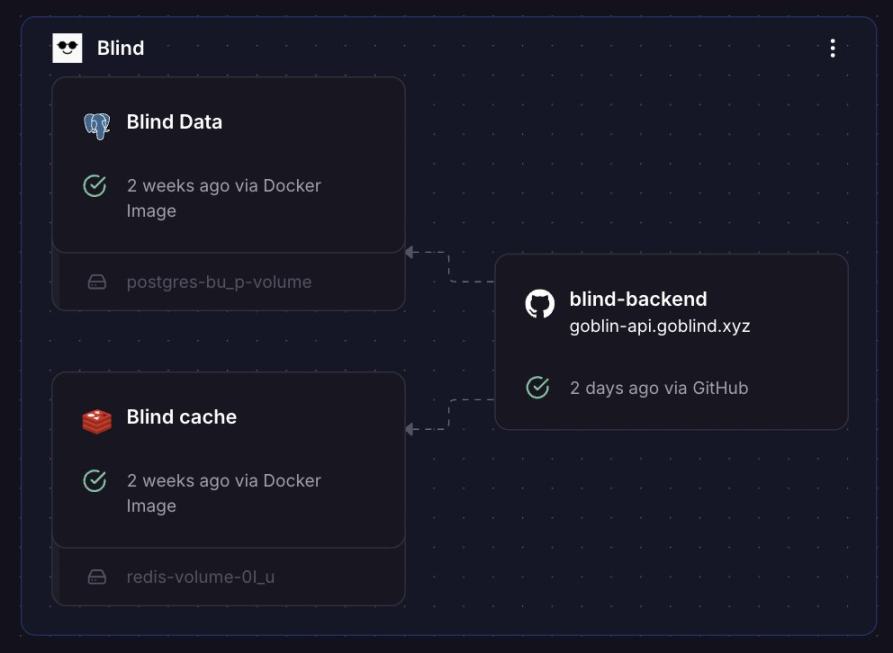

上周末,我加班做出了 Blind 这个项目,就是为了证明:打造有意义的产品,不需要数百万美元融资、数月工时,甚至不需要团队。

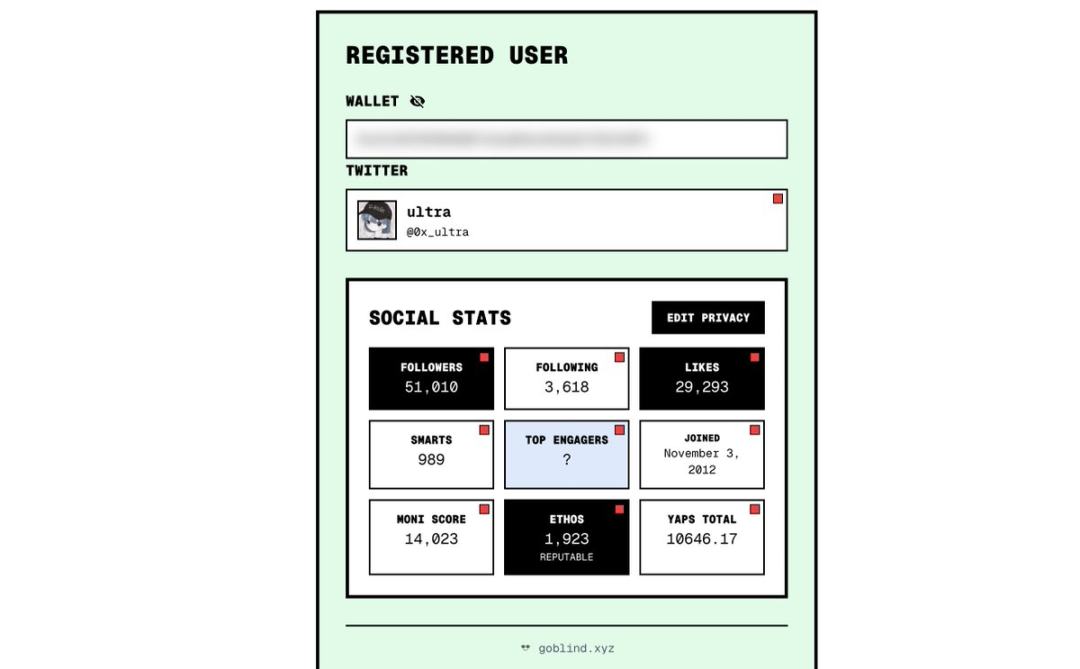

Blind 是基于 Base 链开发的代币发行平台(Launchpad),依托 Flaunch 的基础设施运行。它尝试了一种全新机制:让代币创作者在发行代币时,自主选择公开哪些个人信息。

这样一来,创作者既能利用自己的声誉或资质背书,又无需完全公开真实身份,也不用承担成为 「代币代言人」 通常会带来的麻烦。此外,创作者还能设置预售准入门槛,只允许满足最低条件的用户参与。

本文目的

本文旨在分享我从 「想法」 到 「产品」 的通用框架。

正如我常说的,当下这 6-12 个月是 「想法落地黄金期」,借助 AI 工具,将创意变为现实异常容易,但很少有人意识到这一点。对于愿意投入时间的人来说,这无疑是巨大的套利机会。

我希望这篇文章能激励更多人尝试 vibecoding,将自己的想法变为现实,让 Web3 回归那个由独立开发者和小团队主导、每日都有创新诞生的领域。

本文默认读者已具备一定技术基础,熟悉开发工具、代码仓库管理及常见组件知识。

阶段 0:灵感来源

社交资本门控这个想法,其实在我脑海里已经酝酿了几个月。在频繁使用 Kaito、Ethos、fantasy.top、time.fun 等工具及研究 SocialFi 指标的过程中,讨论里反复出现一个问题:为什么没人做一个仪表盘,能整合显示用户在所有这些平台的个人资料,用分数和数据来评估用户资质?

过去 6 个月左右,「创作者指标」 领域迅速崛起,如今人们可以通过各种数据维度评估一个人或一个账号的价值。

那么,能不能用这些指标来设置 「参与门槛」(比如代币发行的准入条件)?又能不能让创作者自主决定向公众披露哪些指标,同时隐藏自己的真实身份?

真正促使我动手开发的,是看到 Pump.fun 的 ICO 融资了 5 亿美元,最近 heaven 的 ICO 也融了 2000 万美元。在我看来,这两个产品的开发难度都不算高,为什么估值能这么夸张?而且类似的成功发行平台还有很多,都融到了巨额资金。

公平地说,在这个领域,为了保持理性,我们其实已经不再纠结 「代币估值逻辑」;很多时候,估值本身就毫无道理可言。

但无论如何,这引发了我的个人挑战:我能不能在一个周末内,以极低的成本、不依赖外部帮助,做出一个水平相当的产品?

我的目标不是打造商业产品、发行代币,甚至不是赚钱,而是证明 「这件事能做到」,并希望更多人追随这条路径。

阶段 1:问题拆解

有了想法后,第一步是将其拆解为核心组件,并针对每个组件做决策。对于 「带社交准入控制的发行平台」,我梳理出以下几个 子问题:

链上技术栈选择

首要决策是 「部署在哪条链上」,这个选择会影响后续所有实现环节。当时有两个明确选项:Solana 和 Base。

Solana

优势:

-

土狗币交易量最高的链;

-

聚光灯效应:任何部署在这里的项目都容易获得一定关注度。

劣势:

-

实现灵活性低,必须遵循现有代币标准;

-

开发复杂度高,需要大量变通方案;

-

开发周期长;

-

基础设施成本高且不稳定。

Base

优势:

-

EVM 系链中 「土狗币」 交易量最高;

-

对开发者支持完善;

-

EVM 开发体验极佳;

-

可直接复用现有基础设施。

劣势:

-

「土狗币」 交易量不及 Solana。

由于 Blind 并非商业项目,只是一个周末练手作品,我们无需考虑 「潜在财务回报」 相关决策,只需选择 「不让开发过程太痛苦」 的方案。

最终我们选择了 EVM。开发区块链应用时,EVM 是最成熟、体验最好的区块链基础设施,能让我们快速、高效且明智地推进开发。

可复用的现有基础设施

确定链之后,下一步是寻找可复用的 SDK(软件开发工具包)或现成合约,避免从零开始写代码。尤其是智能合约部分,优先使用经过审计的合约,能大幅降低安全风险。

幸运的是,EVM 生态中有大量可复用资源,我们主要有两个选择:

-

基于 Uniswap 等 DEX 开发,在 Uniswap V4 基础上自行搭建所有准入控制逻辑;

-

基于现有发行平台的基础设施(如 Flaunch 的 SDK)开发,该 SDK 已内置索引、元数据上传、发行曲线配置、预售阶段管理等功能。

我们再次选择 「阻力最小的路径」:基于 Flaunch 开发。这样一来,我们可以专注于 「发行平台的社交属性 + 前端展示」,无需在资金池配置、索引基础设施、收益分成合约等基础功能上浪费时间和金钱。

「既然比你聪明的人已经把活儿干完了,何必再重复造轮子呢?」

代币部署方式

确定 SDK 后,需要决策 「谁来实际执行代币部署」,有两个方案可选:

方案 1:用户发起交易部署代币

-

需开发代理合约,确保用户选择的发行参数符合平台要求;

-

需找到办法,在 Flaunch 现有子图索引器中追踪所有已部署代币。

方案 2:用户向后端提交 「部署请求」,由平台机器人执行部署

-

所有代币均由平台自有 EOA(外部拥有账户)部署,便于在索引器中追踪平台发行的所有代币;

-

可确保所有发行都遵循统一的标准化参数。

我们选择了 「后端服务部署」 方案:这让代币追踪更简单,也能更严格地控制 「部署内容与方式」,未来还具备升级空间。

所有代币都将由后端控制的钱包部署。

本质上,我们相当于 「精简了 Flaunch SDK」,移除所有不需要的功能,只保留后端请求可调用的部分。

社交数据收集

接下来聚焦社交功能。我们需要确定哪些数据维度对发行平台有价值。理想的数据组合应同时体现 「用户账号状态」 与 「用户声誉」。

最终我选定了以下数据维度:

-

粉丝数(X 平台 API)

-

关注数(X 平台 API)

-

账号注册时长(X 平台 API)

-

点赞数(X 平台 API)

-

高价值粉丝数(Moni API)

-

核心互动用户数(Moni API)

-

声誉分数(Ethos API)

-

内容传播度分数(Kaito API)

这样的组合能让创作者在无需完全暴露身份的情况下,通过多维度数据证明自己的资质,脱颖而出。

社交数据处理与隐私保护

用户注册时,我们会收集上述所有数据,但隐私层面该如何设计?

我们的原则是 「默认隐私优先」:所有数据默认不公开,避免泄露;用户可自主决定每个数据维度是否公开。此外,还应允许用户 「模糊化展示数据」(比如实际有 4.3 万粉丝,可选择显示 「4 万 +」),提供半匿名的数据参考。

另外,数据处理应依赖 「中心化后端 + HTTPS 请求」,还是采用复杂的零知识证明技术?

我们的方案是两者结合:

-

所有数据存储在 Postgres 数据库中,前端通过 HTTPS API 直接从数据库获取信息。预售准入控制则采用以下流程:

-

用户希望参与预售 → 向平台后端请求 「准入证明」;

-

后端验证用户是否满足创作者设置的门槛;

-

后端返回包含 「用户钱包地址 + 过期时间戳」 的签名消息;

-

智能合约验证签名有效性。

阶段 2:开发实现

开始开发前,先列出所需 「工具清单」:

-

Railway(后端托管):20 美元 / 月

-

Vercel(前端托管):15 美元 / 月

-

Cursor(开发工具,含 Claude 4 MAX 模式):200 美元 / 月 + 100 美元 credits

-

网站域名:30 美元 / 年

-

X Premium+(账号会员,用于提升曝光 + 发布长文):40 美元 / 月

-

ChatGPT:用于设计 Logo + 品牌视觉,也可替换为其他熟悉的工具

总成本约 405 美元(假设 Vercel 未超订阅限额)。

注:为加快开发,我实际用了比预期更多的 Cursor credits(启用 MAX 模型)。如果不追求开发速度,可选择更便宜的模型。

架构设计

大多数项目都需要 4 个核心组件:

-

前端:托管在 Vercel(单独的 GitHub 仓库);

-

后端:托管在 Railway(单独的 GitHub 仓库);

-

数据存储数据库:Railway 上的 Postgres 数据库;

-

缓存数据库:Railway 上的 Redis 数据库。

简单来说,Vercel 负责所有前端相关功能;Railway 则安全托管 「用户不可见」 的核心服务,如数据处理、代币部署、API 接口、信息缓存等。

大多数后端的架构都像下面这样(没错,数据存在 「球」 里)。

开发顺序

我始终建议先开发核心功能,最后做前端展示。

对本项目而言,最核心的功能(也是需要先测试兼容性的功能)是代币发行。

由于我们已确定 「由后端 EOA 执行代币部署」,因此我们可以为后端创建一个新的 git 存储库,并开始深入研究 Flaunch SDK 文档。

该文档概述了目前在启动配置方面所有可行的功能,甚至提供了一些便于集成的代码片段。它们还提供了一些用于检索数据的 API 端点,以及一个子图,可以自动索引 Flaunch 上发生的所有事情(包括从 Blind 前端启动的代币)。

1)测试代币发行功能

在新的后端仓库中,第一步是搭建本地环境,测试能否通过 SDK 成功发行代币。我们可以先写一个简单的 Node 脚本,后续再将其改造为 Express 服务器接口,调用该接口并传入指定参数,即可完成代币部署。

这个步骤其实很简单,大概率只需一次提示词 + 少量调试就能搞定。

而且代币部署的 Gas 费不到 0.01 美元!这意味着我们可以为用户提供完全免费的代币部署服务。

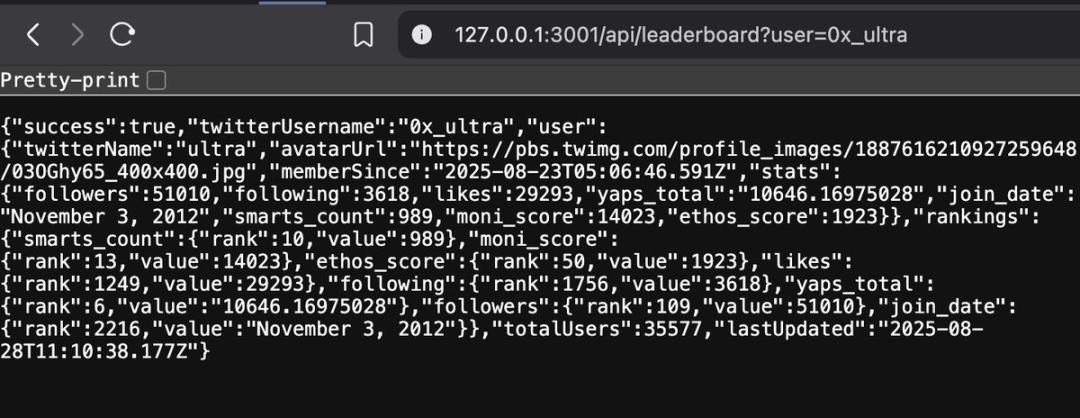

2)拉取社交数据

第二步是开发另一个核心功能:社交评分。针对之前选定的所有数据维度,我们需要查看每个 API 的文档,然后在 Express 服务器中创建一个端点,该端点会根据用户名返回所有数据。然后,我们可以将这些数据存储在我们在 Railway 上创建的 Postgres 数据库中。

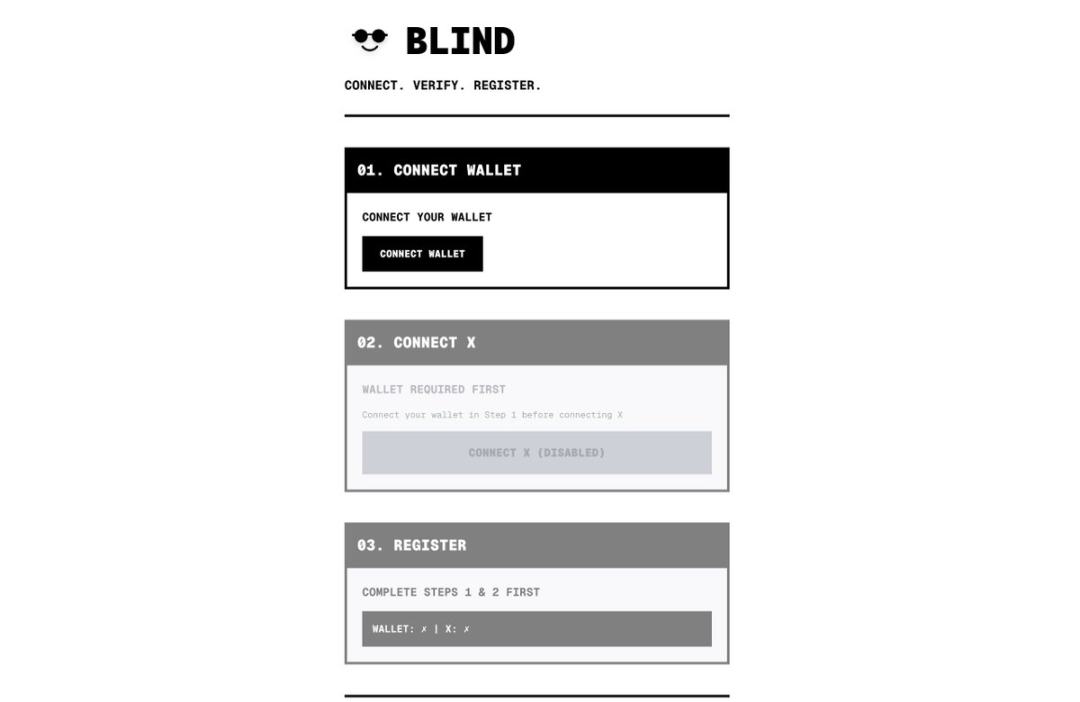

3) 注册流程

到这一步,开发会变得稍微复杂,需要同时推进前端仓库的开发。我们选择 Next.js 作为前端框架,原因是它对 Vercel 支持最好,且支持中间件实现身份验证。

在注册流程中,我们希望用户首先链接他们的钱包,然后通过 X 进行身份验证,最后通过调用我们的端点进行注册。

我们首先查看 X 身份验证 API 文档,在前端实现一个简单的注册页面,并在后端存储库上创建一个注册端点。

在注册过程中,我们还需要提取步骤 2) 中的所有数据并将其存储在数据库中,并额外添加一个钱包地址条目。所有发送至注册端点的请求都应同时进行 X 密钥认证和钱包签名认证,以防止身份冒充。

一切正常后,我们还需要向代币部署端点添加身份验证,以便只有注册用户才能部署代币。对于注册端点之外的任何端点,我们决定仅通过钱包签名消息进行身份验证,以避免每次都使用 X 登录。

4)隐私设置

完成注册流程并实现数据存储后,下一步是开发隐私设置:

-

在数据库中创建数据可见性设置表(默认所有数据均为私有);

-

开发已认证用户可调用的隐私设置修改接口;

-

编写辅助函数,支持用户选择模糊化展示数据;

-

开发前端 隐私设置编辑组件。

5)接口检查与优化

核心服务就绪后,需做以下优化:

所有服务器核心功能均已准备就绪,现在我们需要确保所有端点在需要时都使用身份验证,并且在公开访问时不会泄露任何个人信息。我们还可以使用 Redis 缓存来优化部分 API,以避免服务器不必要的负担。最后,我们添加了几个 API,用于获取用户公开个人资料、代币所有者及其数据、币种数据等。

6)前端开发

现在是时候创建一个美观的网站了。我们先确定主题、要显示的页面,并开始移除「私人」部分。对于显示自定义排序的代币列表和其他数据,我们可以依赖 Flaunch 的子图,并根据部署者地址进行过滤,以此作为我们的 EOA。对于代币详情页面,快速显示图表的方法是嵌入一个简单的 DexScreener iframe。

7)测试

一切终于准备就绪。测试用户流程,将所有内容部署到 Vercel 和 Railway,并与朋友分享访问权限以获取反馈。目标是打造一个与生产环境 1:1 一致的环境。

8)根据反馈优化

这是上线前的最后一步。

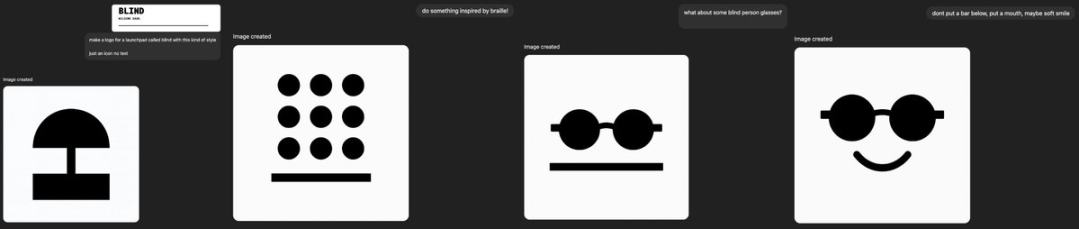

阶段 3:公开上线

公开上线分为两步:先做品牌建设,再进行市场推广。

品牌建设

之前我没提品牌建设,是因为它随时可以做,但最好在前端开发前完成。品牌核心要素(名称、Logo、配色、域名)需满足 「简洁、易识别」 的原则。

我个人很喜欢的一个玩法是 「单字命名 + 域名组合玩梗」:

-

项目名选了 「Blind」(意为 「盲投」,暗指用户在信息有限的情况下购买代币);

-

域名选了 goblind.xyz,巧妙融合了 「go blind」(盲投)、「goblin」(地精,带点趣味感)、「goblin’d」(地精化)三个含义;

-

配色方案故意选了亮到刺眼的浅色模式,搭配 「野兽派」 设计风格,让人联想到盲文文档,呼应 「Blind」 的主题;

-

Logo 设计:用 ChatGPT 生成(以现有主题为背景提示);

市场推广

是时候让全世界知道我们的 MVP(最小可行产品)了!通常来说,让别人知道的最好方式不是 直白告知,而是 制造困惑。

困惑营销

正式推广前,建议先确保 MVP 功能完整。最好在上线前一周启动营销,这样能将公众注意力集中在一周内,更易占据社交平台话题榜。

这一周的核心目标是:

-

让更多人关注项目的 X 账号,并开启通知;

-

发布模糊的预告、玩梗内容,但绝不直白透露项目功能;

-

留下 「线索」,让网友自发在评论区猜测,让他们替你制造热度。

虚荣指标:让用户不再孤单

配合 「困惑营销」 的有效手段是 「排行榜」!人们既想 「抢占先机」,又不想 「太早入场」。你的任务是 「让平台未上线先‘活’起来」。

「注册 + 排行榜」 活动有以下好处:

-

提前引导用户注册,分散网站流量,测试系统稳定性;

-

让用户持续关注项目:「早注册有福利吗?」进而开启账号通知;

-

人们喜欢 「比别人强」 的感觉:排行榜排名易分享,还能让用户发现自己账号的有趣数据;

-

便于团队对外宣传 「增长数据」。

Blind 上线前,预注册用户就突破了 4 万人!

注:如果加入 「邀请链接」 机制,增长速度会更快。

24 小时倒计时预告

是时候揭晓 Blind 的核心功能了!文章发布时请告知他们,这样他们就能有个具体的时间去期待。最后 24 小时,锁定你对 Blind 内容的猜测。24 小时让所有时区的人们都能做好准备。

发布上线文章

此时用户都在刷新你的 X 账号主页,是时候发布文章了!文章中需详细说明:

-

Blind 的核心功能;

-

正式上线时间;

-

无需过于技术化,也不用罗列所有功能,重点传递 「开发动机」「核心想法」 及 「项目吸引力」;

-

如需补充技术细节,可在文章外单独提供文档。

阶段 4:正式上线!

文章中需说明 「上线时间为文章发布后 24 小时」。此时预注册用户已做好准备,就等部署代币了。接下来,我们要:

-

将所有环境切换到生产模式;

-

切换部署者 EOA 账号;

-

随时待命,应对上线可能出现的错误(错误总会发生)。

好了,正式上线!

总结

开发 MVP 时,永远选择 「阻力最小的路径」。无需追求一步到位的完美,可在生产环境中逐步迭代优化。抓住时机往往比 「等一切准备就绪」 更重要。

但也要注意:第一印象至关重要。用户第一次访问平台的体验,会直接决定他们对平台的长期认知,别指望大多数用户会持续关注 「功能更新」。

这个副业项目开发过程非常有趣,我学到了很多,也做出了一个 「人们可能会用来发行代币」 的工具。

蓝港互动创始人:加密投资的关键,依然是“未来资产、更新叙事、提前埋伏”

深潮 TechFlow 消息,8 月 29 日,蓝港互动创始人王峰在社交媒体发文表示,“加密投资的三个关键,依然是“未来资产、更新叙事、提前埋伏。”大家当下人人都在关注的,就不稀缺。所有最好投资的本质,都是期货;而其中时间长短的使用,才是有效杠杆。重要的事情说三遍,打埋伏。”

数据解码韩国交易所的上币黑箱

本文由 K1 Rresearch 和 Klein Labs 联合发布

研究方法概览

本报告在分析韩国交易所上币路径与市场逻辑的过程中,结合了2024年1月至2025年7月的上币数据,运用面板固定效应回归模型,量化了BTC价格、韩元计价交易量及政策窗口等因素对上币数量的影响。通过统计分析与收益率计算,我们能够揭示三大交易所在上币节奏、赛道偏好及代币价格表现上的规律,为项目方选择上市时间、交易所及营销策略提供可量化的参考依据。

Key Highlights

1. 韩国市场体量与活跃度全球领先:2025 年以来,以韩元计价的加密货币交易额稳居全球第二,仅次于美元市场,且在山寨币交易领域长期领先,显示出对新币接受度高、流动性充裕的特点。对于项目方而言,这是一个高潜力、愿意尝鲜的首发市场。

2. 政策与市场情绪双重驱动上币节奏:面板回归结果表明,BTC月均价格与交易所上币数量呈显著正相关,表明市场热度对上币决策具有直接影响。同时,政策窗口期会放大这一效应,显示监管信号与市场情绪的叠加作用。对于项目方而言,进入韩国市场时,应综合考虑市场热度、投资者关注度及政策时机,合理安排上币节奏,以在提升项目曝光的同时同步优化交易流动性,实现战略性上市布局。

3. 代币上市的“桥梁效应”与市场扩散机制:从整体格局看,Bithumb 与 Coinone 均在上币节奏中发挥“桥梁效应”,部分代币先于两所上市,再进入交易量更大的UPbit。Coinone的上币表现尤为突出,实现了价格与交易量的二次放大。项目方可优先选择 Coinone 作为切入点,再逐步扩展至更大交易所,实现资源与热度的联动释放。三家交易所均属于 DAXA 联盟,内部传导效应进一步增强了上币的市场扩散。

4. 上币平台选择应差异化布局:各交易所的用户画像、上币节奏与市场影响力存在明显差异,单纯追求最大平台并非最优策略。对于项目方来说,应根据代币特性、社区结构和推广预算,匹配交易所类型与上线顺序,以提高投入产出比。

5. 韩国市场推广需本地化与多渠道结合:有效的韩国市场进入策略不仅依赖单纯的交易所上币申请,还包括Naver 关键词优化、本地加密论坛话题引导、线下活动营销、KOL 联动等。项目方应将上币节奏与本地化营销同步规划,形成从知名度到交易量的闭环转化。

1.引入

在全球加密货币版图中,韩国正以惊人的速度崛起。2025年至今,以韩元计价的加密货币总交易额已达6,630亿美元,使其成为仅次于美元的全球第二大加密货币市场。更值得关注的是,韩国在非主流币交易领域长期保持全球领先地位,拥有全世界最高的非主流币交易量。韩国人口中有高达25.4%的人口活跃参与加密货币交易,这种高度参与度在全球范围内极为罕见。这种热情也催生了独特“泡菜溢价”现象。

与此同时,韩国政府正积极重塑加密货币监管框架,摆脱以往的限制性政策,转向鼓励创新与市场发展的新阶段。近期推出的加密货币ETF路线图与稳定币发展计划,不仅为市场注入新的制度性利好,也进一步巩固了韩国作为亚洲乃至全球重要加密市场的战略地位。

在这样的背景下,研究韩国加密货币市场的潜力,不仅能为项目方提供切实可行的“如何登陆韩国交易所”的策略参考,也能为投资者揭示这一特殊市场的机会与风险。本研报将着眼于韩国五大交易所——UPbit、Bithumb、Coinone、Korbit与GOPAX的上币路径与表现,结合2024至2025年的最新数据,进行更为微观且深入的剖析,帮助读者全面理解韩国交易所的上币生态与市场逻辑。

2.上币前的准备:营销不是一切,但是不可或缺

上币成功不仅依赖项目的硬实力与技术水平,营销与宣传同样是不可或缺的一环。尤其是在韩国交易所,上币要求严格、数量有限,项目必须在技术、社区及市场认可度上同时具备实力。以下,我们从交易所视角整理几种关键的韩国本土营销方式,重点分析它们在提升项目曝光、获取用户认同及资本关注方面的作用,为成功上币提供可借鉴的经验:

2.1KOL 与社区影响力

在韩国市场的宣传与上币过程中,优质的本地KOL与社群资源是不可或缺的一环。当前,已有多个活跃度高、内容输出专业的韩国加密社群长期深耕市场。

在Telegram上,覆盖人数在两万至四万之间,且以专业、优质内容著称的KOL社群有:

● MBM Creator Academy(@MBMweb3)

● We Crypto Together (@WeCryptoTogether)

● Cobacknam Announcements(@cobacknamannounce)

● Yobeul’s World(@yobeullyANN)

● Telegram Coin Rooms & Channels – CEN(@emperorcoin)

● Jammin123(@muijammin123)

● Fire Ant CRYPTO(@fireantcrypto)

● Youth Passion Flavor House Co., Ltd.(@minchoisfuture)

这些群组均为早期建立的核心OG 社区,既拥有历史沉淀与影响力,也聚集了资深且善于营造氛围的活跃玩家,在韩国拥有较高人气。

以及一批成员数量稳定在一万人左右,虽规模相对较小,但用户画像更精准、黏性更高的社群,包括:

● CRYPTO Sea(@crypt0_sea)

● KOOB Crypto 3.0 (KOOB Crypto)(@kookookoob)

● Coin Boy’s Crypto Story(@coinboys)

● Naback’s coin life (@ysytop2)

● Lee Dojin Metaverse Announcement(@leedojin2)

考虑到整个韩国只有5000万人口,相比于英语社群、话语社群来说,几万的关注者已经是一个很大的规模。与英语区不同,韩国人的使用习惯中,使用X的还是少数(但是现在也存在有部分KOL与用户往X迁移的趋势),更多的人还是用Kakao和Telegram。由于Kakao的言论管控相对比较严格,所以使用Telegram的用户相对较多。

这些KOL社区不仅覆盖面广,还在行业信息传递与市场情绪引导方面发挥了重要作用,为项目在韩国的落地与声量提升提供了坚实基础。此外还有诸多未上榜的KOL,也同样拥有一定的影响力。

2.2媒体报道与文章推广

在韩国市场的宣传与上币过程中,高影响力且契合本地投资者偏好的权威媒体报道同样至关重要,既能快速建立项目公信力,又能有效扩大市场认知度与参与度。

CoinNess

CoinNess 是韩国领先的加密货币媒体平台,专注于实时翻译和发布海外快讯。其 Live Feed 服务为投资者提供最快速的市场更新。作为韩国最大机构级加密投资信息提供者,CoinNess 还与韩国国家通讯社 Yonhap Infomax 合作,独家提供加密货币实时新闻源。(@coinnessgl)

Blockmedia

作为韩国首个区块链专门媒体,Blockmedia 长期聚焦传统金融与加密市场趋势、项目进展及监管动态。尽管实时性略逊于 CoinNess,却凭借高质量内容与深度分析赢得业内声誉,覆盖范围包括法规、技术及生活方式等多维度主题。(@with_blockmedia)

TokenPost

TokenPost 是韩国第一大区块链与加密货币媒体,长期作为官方合作媒体频繁参与政府区块链论坛、亚洲加密峰会和技术研讨会。其旗下设有数据平台和产业研究部门,为机构和企业提供定制化情报与深入分析服务,兼具权威性与专业性。(@tokenpost)

Bloomingbit

Bloomingbit 是韩国最具影响力和公信力的综合财经媒体集团——韩经济媒体集团旗下的权威加密信息平台,全天候提供由行业专家精选的区块链与加密货币新闻及市场报道。Bloomingbit 兼具广泛影响力与专业解读能力,已成为机构投资者的重要信息来源之一。(@bloomingbit_io)

2.3专业咨询机构与研究平台

由于一些投资者难以全面理解项目的结构和关键要点,加密项目的上币营销因此依赖于专业的咨询机构和研究团队,帮助解读项目的核心价值与市场潜力,为投资者提供深入的分析和决策支持。

Despread

作为领先的加密数据分析平台,其深入的市场研究和行业趋势报告帮助项目方了解市场动态,精确评估竞争力,从而制定更具针对性的营销策略。(@DeSpreadTeam)

Xangle

凭借其强大的区块链数据分析能力和透明的项目审核机制,为投资者提供权威的风险评估和决策支持。作为加密行业的重要资讯平台。(@Xangle_official)

Tiger Research

通过深度研究、GTM 咨询与战略投资,Tiger Research 不仅洞察行业趋势,还助力项目优化增长路径与市场策略,推动 Web3 生态的长期发展。(@Tiger_Research_)

K1 Research

凭借其先进的市场分析能力和战略性数据驱动决策,为加密项目和投资者提供深入的市场洞察和趋势预测。通过数据分析帮助优化投资决策和风险评估,助力加密生态系统的可持续发展。(@K1_Research)

2.4其他方式

1. SEO优化 :在上述方式基础上,还可针对韩国市场开展更精细化的 SEO 布局,尤其是在 Naver 平台,效果最佳,若策略得当,不仅能显著提升项目曝光度,也能增加上币成功率。

2. 深入论坛病毒式营销:配合社区化与病毒式论坛营销,可有效放大讨论热度与用户关注度,实现跨圈层渗透。例如,在Coinpan 等本地热门平台发布契合韩国文化的 Meme 梗图,往往能激发用户自发的二次创作与传播,形成持续的热度扩散。

3. 线下活动:线下活动是韩国项目营销的重要部分。包括社区学习小组、研讨会,以及举办说明会并现场分发代币,通过这些活动可增强用户信任与品牌黏性,同时促进社区成员互动和口碑传播。

4. 赛事赞助:包括加密货币赛事与非加密赛事。在加密货币赛事赞助中最普遍的例子是黑客松。在非加密货币赛事赞助中,体育赛事最为广泛,例如足球、赛车、电竞赛事,不仅让更多潜在用户知晓项目,也显著提升品牌影响力。

5. Kaito 营销:Kaito 营销基于算法和数据,提供排行榜与指标工具,让项目方实时监控用户参与和互动效果,实现透明、高效的定向推广,同时成本结构对中小项目更友好,有助于提升社区活跃度和精准用户触达,但需注意噪音过大反而引发用户反感的潜在风险。

6. 专业营销方案:引入专业第三方市场营销机构,进行全方面的托管营销。包括品牌定位、社区运营、内容创作和广告投放等,以提升曝光度和用户参与度。

3. 韩国交易所上币基本情况

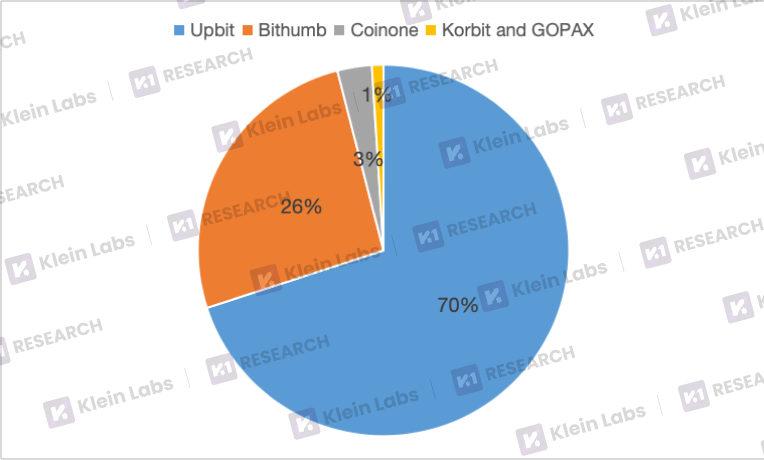

3.1市场份额

● UPbit:受其他交易所推出交易手续费减免活动的竞争影响,UPbit 的市场份额从 2021 年高达 86% 的“一枝独秀”,逐步下滑,并在 2025 年 2 月稳定于约 70%。

● Bithumb :凭借积极的营销策略,尤其是自 2024 年起大幅增加营销投入并推出零手续费促销,实现市场份额显著回升,交易量稳定占据约 26%。

● Coinone :自 2024 年 10 月首次推出“免手续费早鸟票”吸引新用户,同时配合交易排行榜、活动问卷参与码等社区运营策略,既加速了市场份额增长,也稳固了老用户基础,目前占有率约 3%。

在所有的韩国本土交易所中,韩国前三大交易所UPbit、Bithumb 和 Coinone的市场占有率总和高达 99%,而 Korbit 与 GOPAX 两家交易所合计约为1%。

这些主要交易所均参与DAXA 联盟,通过信息共享与市场协作,增强了行业整体的稳定性与上币传导效率,同时使新币上线节奏和市场反应具有一定的协调效应。2023 年,韩国五大加密货币交易所成立了 DAXA(Digital Asset Exchange Alliance),作为行业自律性联盟,旨在提升加密资产市场的透明度、合规性和投资者保护水平。联盟通过统一上市标准,确保项目方符合安全与合规要求,同时与监管机构协作,推动政策完善,从而提升整个行业的合规性和透明度。

自2025 年 6 月虚拟资产委员会会议最终确认“零手续费政策”适用于韩国三大法币兑加密货币交易所——UPbit、Bithumb 和 Coinone 后,更是进一步巩固并推动了这三家在市场中的主导地位。

3.2支持交易对

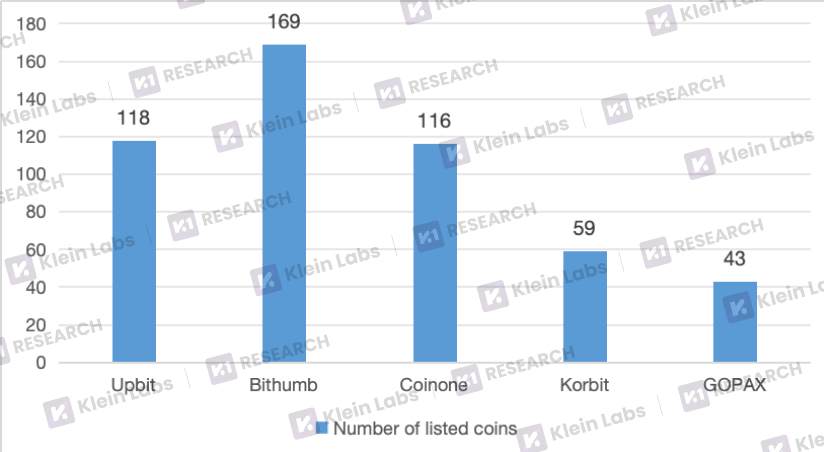

3.3上币数量

为对上币情况进行分析,我们选取了2024 年 1 月至 2025 年 7 月 作为统计区间。该时间段不仅覆盖了牛市与熊市的完整周期,还囊括了韩国加密货币市场的重要政治节点。这一统计区间能够较为全面地反映韩国交易所上币的数量变化及市场环境,为研究项目上市规律与营销策略提供可靠参考。

总体来看,在统计期内韩国市场的上币数量呈现显著增长趋势,尤其在2024 年第二季度与 2025 年上半年表现尤为活跃。此期间,几乎所有主流交易所均加快了新币上线节奏,市场活跃度攀升至相对高位。这一现象与政策环境密切相关。

● 2024 年第二季度:《虚拟资产用户保护法》于 7 月 19 日即将生效。在新规正式落地前的前两个月,UPbit、Bithumb 等头部交易所明显加快了上币与代币审核进度,试图在更严格的代币上市与存量代币审查机制实施前,抓住短暂的“窗口期”完成更多项目的上线。这一阶段性集中上币行为,直接推高了市场整体的上币数量。

● 2025 年上半年:政治因素同样发挥了重要作用。韩国大选期间,李在明明确表态将全力扶持本土加密货币产业,推动加密货币合法化与监管松绑。这一政策预期与随后的《数位资产基本法》出台,进一步强化了市场信心。对于以活跃度和投机性著称、全球最大的山寨币交易市场而言,该法案的落地被普遍视作重大利好,推动交易所与项目方在短期内加速布局。

具体来看,在整体市场上币热潮的背景下,不同交易所的策略差异也体现了其在资源配置、风险承受度及竞争定位上的不同考量。

● Bithumb的上币数量位居首位,领先于其他交易所。Bithumb不仅在用户基数和流动性方面具备优势,也在上币节奏上保持了相对激进的态势,以抢占市场先机。

● 前三大交易所之中的UPbit和Coinone,上币数量则基本持平。呈现出更加稳健和审慎的上币策略,侧重于维持现有生态稳定和合规性要求。

● 相比之下,Gopax和Korbit的上币数量相对较少,显示出这两家交易所在新币引入方面规模较小。这与其市场规模、资金实力及风控能力相对有限密切相关。

4.上币路径分析

在对韩国几大交易所的上币特点与整体情况有了初步认知之后,下一步将结合具体的上币价格数据展开深入分析。通过对比不同交易所在上币种类与上币表现方面的具体数据,可以更清晰地梳理出它们在项目选择、定价策略及市场反馈上的共性与差异,从而为理解各交易所的运营逻辑与竞争策略提供更加直观且数据支撑的视角。

为更准确把握韩国上币的整体规律与趋势特征,本研究接下来将重点聚焦于市场占比最高的三大交易所进行分析。

4.1上币数量与影响因素分析

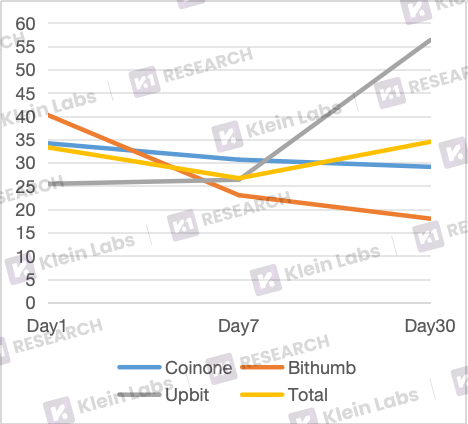

4.1.1三大交易所月度上币数量概览

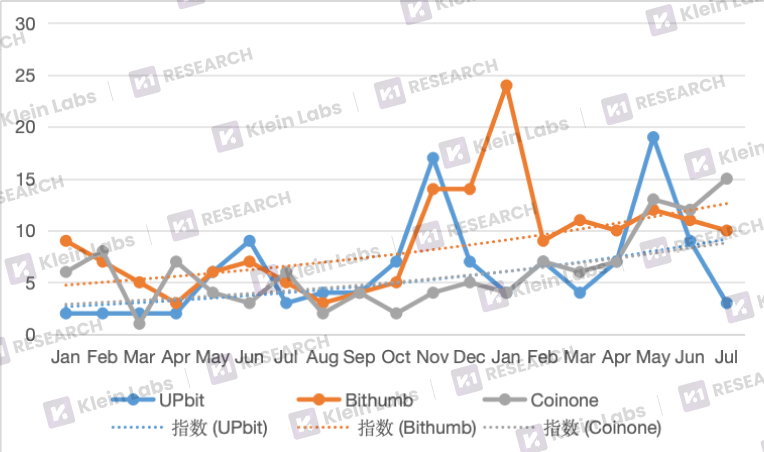

总体趋势:自2024 年 11 月起,三大交易所的上币数量均呈上升态势。上币数量的增加反映了市场情绪的高涨。2024 年 11 月,美国总统大选结果揭晓,特朗普胜出,为市场带来新的信心。与此同时,比特币价格不断创出新高,热门板块如Layer 1 、memecoins、AI和DeSci表现强劲,市场情绪良好。这期间交易所上币动作明显增多,体现出牛市期间上币数量通常上升的规律。

具体分析:

● UPbit :总体峰值特征较为明显,上币密集期与平缓期差异显著,共出现三次峰值,分别在 2024 年 6 月、2024 年 11 月及 2025 年 5 月。后两次集中上币均与市场牛市相吻合:

2024 年 11 月比特币上涨近 40%,带动整体行情繁荣;

2025 年 5 月比特币突破 10 万美元关口,以太坊亦强势反弹,上币多集中在 Layer1 赛道,同时也叠加《数字资产基本法》正式出台前的监管窗口期。

而2024 年 6 月虽然 BTC 与 ETH 走势疲软,但韩国整体加密市场市值仍处于高位,同时交易所启动了公共官员加密资产信息披露系统,透明度提升带来利好,因此 Upbit 在当月也出现了上币高峰。

● Bithumb :在 2025 年 1 月上币数量达到峰值。自 2024 年 11 月起,其上币数量曾迅速攀升至单月 24 个新币,随后稳定在每月约 10 个新币左右,几乎是 2024 年上半年平均水平的两倍。自 2023 年战略调整以来,Bithumb 市场份额稳步提升。在新任总统上任、韩国加密货币迎来利好之际,其采取更加积极的进攻型上币策略,加速抢占市场份额。

2025 年初,Bithumb 为了抓住用户增长趋势并吸引更多参与者,加快了上币节奏。这一举措与 2024 年 12 月韩国加密投资者中新进用户比例已达 33%密切相关,而这一增长主要受比特币减半及特朗普胜选等市场情绪推动,显示用户基础正在持续扩张。

● Coinone :上币节奏相对均衡,2024 年和 2025 年均在第一季度保持了稳定的高上币量。在今年 5 月,Coinone 上币数量迎来显著高峰,突破了此前几个月的峰值。这一变化得益于此前推出的减免手续费政策和行销投入,成功稳固了一批忠诚用户;同时,叠加多项加密货币利好消息以及《数位资产基本法》的出台,为 Coinone 带来了更强的政策支撑。基于这些因素,Coinone 选择增加上币种类,通过扩大支持的交易对数量来吸引更多用户,从而进一步扩张市场份额。

与UPbit 相似,Coinone 也在今年 5 月达到阶段性峰值;但不同的是,7 月 UPbit 的上币数量急剧下降,而 Coinone 却在同月再次创下新高。这表明两者在应对市场环境时策略有所差异。整体来看,上币节奏与 BTC 价格走势和市场情绪密切相关,Coinone 更倾向于在行情上行阶段保持积极上新,以此吸引用户,延续增长势头。

从上币数量的指数曲线来看,UPbit 与 Coinone 大体趋势接近,但表现风格不同。UPbit 的曲线波峰与波谷更为明显,在一定程度上形成周期性调节,帮助维持整体平衡;而 Coinone 的曲线则与 BTC 价格走势保持较高的同步性,相对平稳且持续向上,显示其上币策略更直接跟随市场行情,追求稳定扩张。

4.1.2上币数量影响因素量化分析

本部分采用面板数据固定效应回归模型,旨在系统评估BTC价格、韩元计价交易量及政策因素对韩国主要交易所上币数量的影响。

● 面板数据具有同时包含时间序列与截面维度的优势,可在控制个体差异的同时,捕捉变量在时间变化中的动态效应。相比单一横截面或时间序列分析,面板方法能够有效提升估计精度,并减少遗漏变量偏误。

● 固定效应模型的引入,主要是为了控制交易所层面的不随时间变化的特征,避免这些长期结构性差异对系数估计造成干扰。通过引入交易所固定效应αᵢ,模型能够聚焦于时间维度上的变化,从而更准确地识别BTC价格波动、交易量变化及政策窗口等因素对上币决策的边际影响。

● 在结果解释上,本研究将p值作为统计显著性的核心衡量指标。当某变量的p值大于0.05时,意味着在5%的显著性水平下,我们无法拒绝其“系数等于零”的原假设,即模型并未提供足够证据证明该变量在样本期内对上币数量存在稳定的统计关联。然而,统计不显著并不等于经济无效。在加密市场的高波动环境中,短期样本噪声、变量测度误差、个体异质性等都可能掩盖其真实作用。因此,对于p值>0.05的变量,我们在结论中将采取审慎解释,从经济含义和潜在机制角度进行补充讨论,而非仅依赖统计显著性进行结论判断。

我们设定如下模型:

其中:

listings:交易所i在月份t的上币数量

btc_price:当月 BTC 平均价格(美元)

krw_trade:韩元计价的当月总交易量(单位:Billion)

policy:政策虚拟变量(1=政策窗口期,0=否)

αᵢ:交易所固定效应,用以控制不同交易所的长期策略差异。

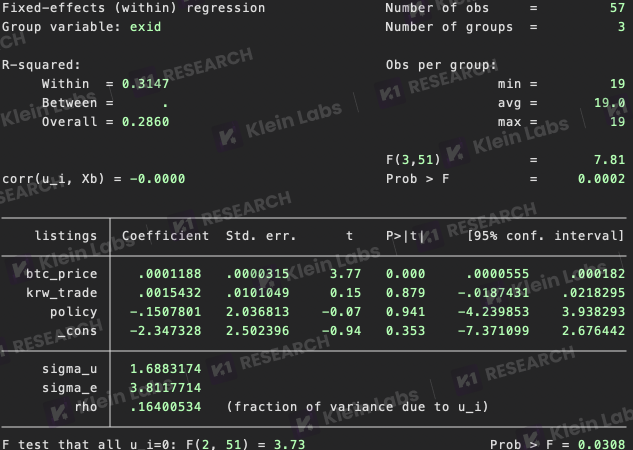

面板回归结果说明:

● BTC 价格显著正相关。BTC 每上涨 1 美元,平均上币数增加约 0.00012 个;若 BTC 月均价上涨 10,000 美元,平均上币数将增加约 1.19 个,且 p 值极小,说明该关系在统计上稳健。

● 韩元计价交易量变化与上币数未显著相关,可能因短期交易波动及项目异质性影响较大,未直接驱动交易所上币策略。

● 政策窗口期对上币数量影响不显著,提示不同交易所对政策的反应存在差异。

● 固定效应αᵢ 有助于控制交易所长期策略差异,使模型能专注于时间维度因素的影响。

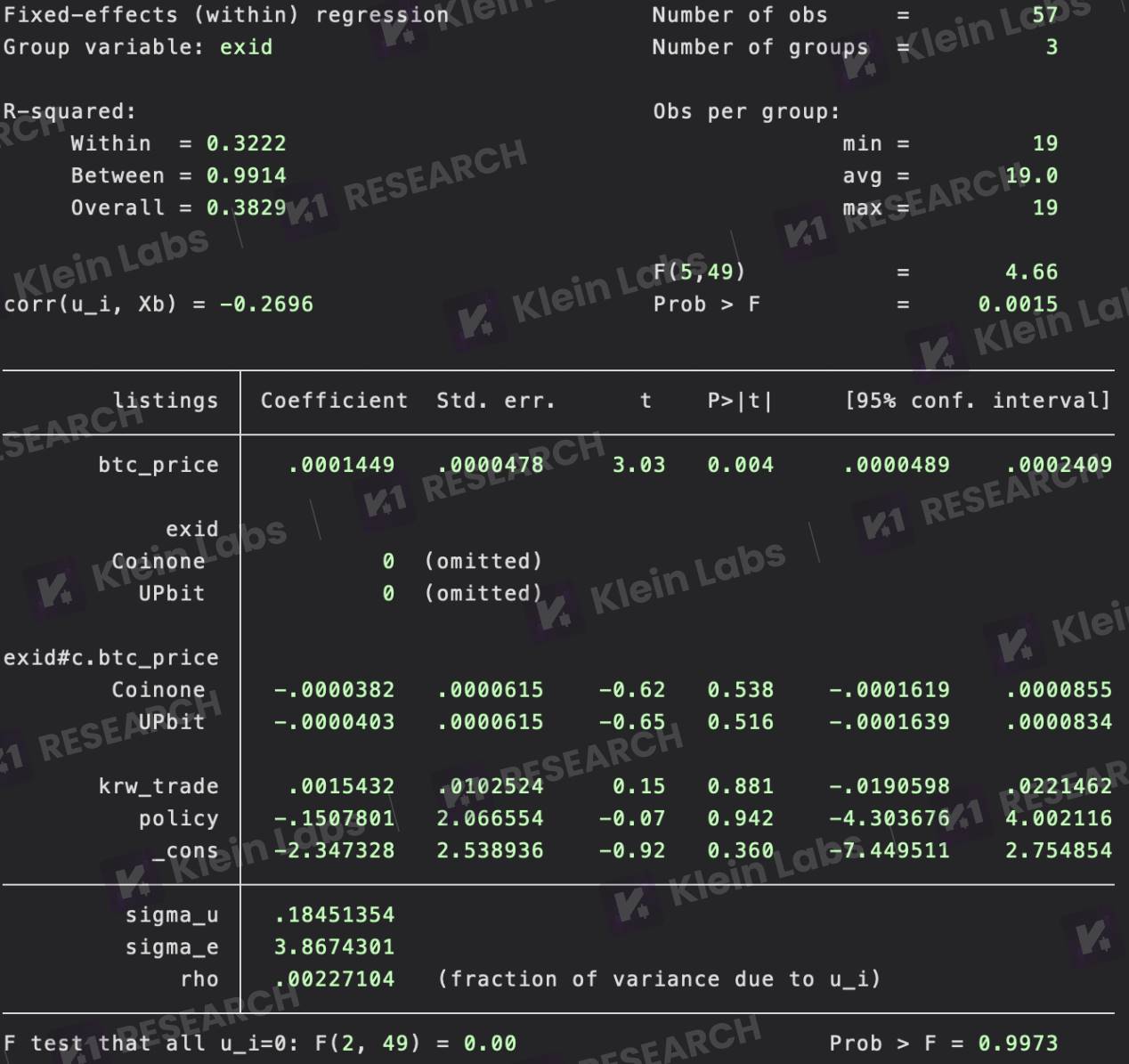

进一步分析交易所差异性时,回归结果显示:

● 相比之下,UPbit 与 Bithumb 对 BTC 价格的边际反应略低,但与 Coinone 的差异在统计上并不显著,显示三大交易所在面对 BTC 价格波动时整体呈现类似的积极反应模式。

● 具体来看,Coinone 对 BTC 价格变化尤为敏感。例如,当 BTC 平均价格上涨 10,000 美元时,Coinone 的上币数量预计增加约 1.45 个,表明价格上涨会刺激其上架新代币,以抓住市场热度和投资者关注。

● 总体而言,BTC 的价格信号在短期内对韩国交易所的上币决策具有重要影响,是项目方选择上币窗口的重要参考依据。

结合两次分析,结论表明:

● 在行情向好时,三大交易所普遍采取同步扩张策略,但是Coinone对市场行情更加敏感。

● BTC 价格是驱动上币数量的主要因素,而非交易所间策略分化。

● 韩国加密市场整体上受宏观行情引导,交易所自身差异仅对长期策略产生有限影响

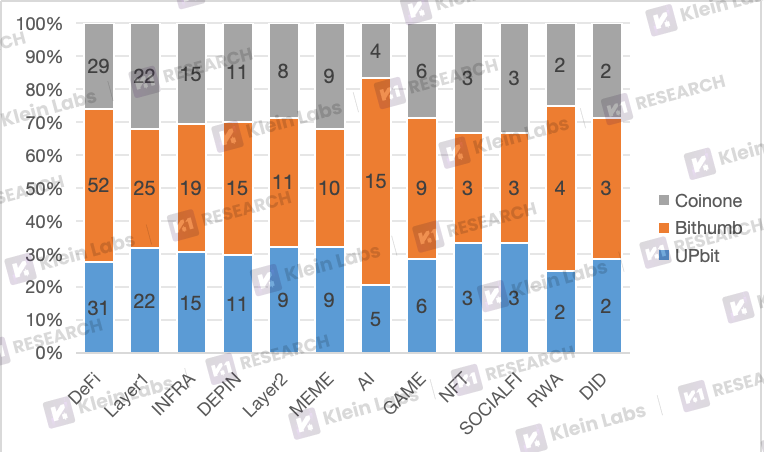

4.2上币赛道分析

为了深入研究三大韩国交易代币上新的赛道偏好,我们对其近期上币情况进行了系统梳理与分析。该分析既为项目方提供可借鉴的上币策略与参考,也帮助投资者识别潜在投资标的,把握韩国本土市场的热点与趋势。

共同点

● 在三大交易所的上币结构中,DeFi、Layer1 及Infra项目的数量均处于前列。这表明各平台在上币策略上仍然高度聚焦于具备实际应用价值的赛道,尤其重视DeFi生态与 Web3 底层基础建设。DeFi项目在总上币数量中占比约三分之一。

● 在DeFi赛道中,三家交易所共同上线的大型海外优质项目共有 BABY、COW、DEEP、DRIFT、ENA、HAEDAL、JTO、JUP、KERNEL、PUFFER、W、ZRO 这12个标的,均为在全球范围内具有较高知名度与用户基础的代表性项目,显示出交易所在高质量DeFi资产选择上的趋同性。

● 相较之下,NFT与SocialFi等新兴赛道的上币数量在三家平台中均明显较少。从 2020年的爆发式增长,到行情的过山车式波动,再到 NFT 的长时间寒冬,市场情绪与流动性持续承压。近期 NFT 市场迎来强势反弹,三大交易所在补充头部资产时有选择地上线了 PENGU、ME、ANIME三个头部蓝筹NTF项目。但整体而言,三大交易所在NFT赛道上的态度依然相对审慎与观望。

区别点

● Bithumb在统计期间上币数量位居首位,且与UPbit、Coinone相比,其新增代币中在DeFi与AI赛道的比重更高,充分体现了Bithumb在2024年AI热潮中对市场机会与热点的敏锐捕捉,以及在上币策略上的快速响应。

Coinone与UPbit在总体上币数量和时间节奏上重合度较高,但在具体代币选择的风格上存在明显分化。以DeFi赛道为例:

● UPbit在此阶段单独上架了COMP、BNT等拥有长期生态支持、经过市场验证的老牌项目,表现出对稳定性与历史表现的重视。

● Coinone则独立上架了NAVX、YALA等相对较新但潜力突出的创新型DeFi项目,展现出对新兴优质项目的开放态度与前瞻布局,在选择标准上更具包容性,倾向于支持具备长期成长空间的早期创新项目。

4.3代币价格表现分析

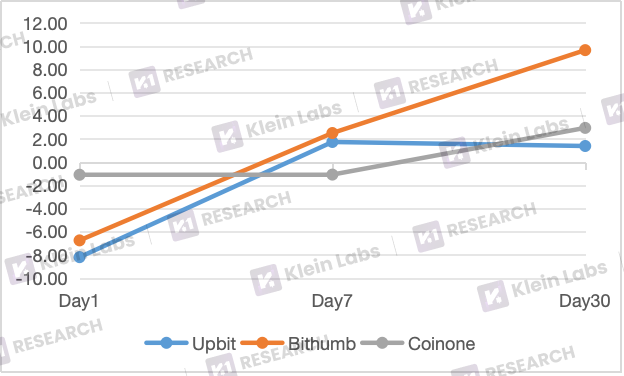

本研究主要关注三大交易所新上代币后的价格表现。分别考察在第1天、第7天及第30天时,相较于交易所设定的新币首发定价后的价格变化,以分析其趋势、波动模式及市场反应。

● 首日价格反映市场对新资产的即时接受度,受抢筹与FOMO 情绪影响,是市场初始定价的关键阶段;

● 第1至7天价格变化可捕捉短期市场情绪及对项目基本面的初步认可,衡量市场热度的持续性,并有助于评估合理初始定价;

● 第1至30天价格走势则反映代币的长期支撑力,随着短期炒作降温和投机者退出,价格与交易量的变化成为市场认可度的重要参考。

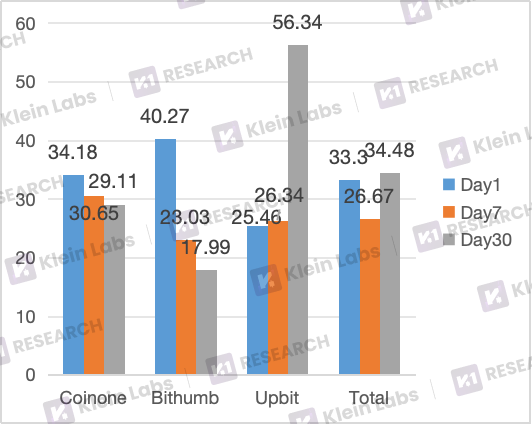

在计算价格收益率时,为避免极端值对整体趋势的影响,我们剔除了上下25%的异常值,采用截尾平均的方法进行分析,从而更准确地反映代币的典型价格波动情况。

● UPbit :首日平均收盘价最低,可能由于用户基数大、投机者集中抛售所致,导致价格首日承压。UPbit 平均来看,价格在第七天快速回升,随后上涨幅度逐渐减小,呈现短期调整后的稳步上升趋势。

● Bithumb :价格表现平均波动幅度最大,涨跌势都较为强烈,这可能与其上币种类较多、市场活跃度高有关。尽管曲线显示 Bithumb 存在上涨趋势,但过大的斜率和幅度也可能增加投资者的风险。

● Coinone :价格变化幅度最小,显示出较高的稳定性和可预测性。在整个观察期内,其价格走势平稳,第30天的涨幅甚至超过 UPbit,表明即便短期波动有限,代币仍具备持续上涨潜力。这种平稳的收益率意味着投资者面临的价格波动风险相对较低,更适合追求稳健收益和长期投资价值的投资策略。

4.4 收益率分析:交易所上币的桥梁效应

4.4.1 研究方法

在本研究中,我们针对二级指标——代币收益率展开分析,以考察首发韩国交易所对新上币价格表现的影响。相较于绝对价格,收益率具有显著优势:

1. 忽略单位影响:相比绝对价格,收益率是相对指标,不受代币面值或交易单位差异影响,便于跨币种和跨交易所比较。

2. 减少规模偏差:不同代币价格差异巨大,直接比较价格可能产生误导,而收益率可以统一尺度,突出变动幅度而非绝对数值。

3. 捕捉市场反应敏感度:收益率反映投资者对新上币的即时情绪和行为反应,有助于衡量首发交易所对价格波动的影响。

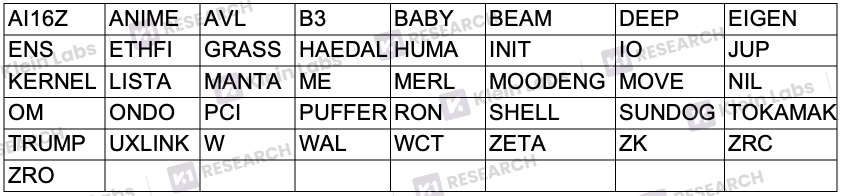

4.4.2代币筛选与样本确定

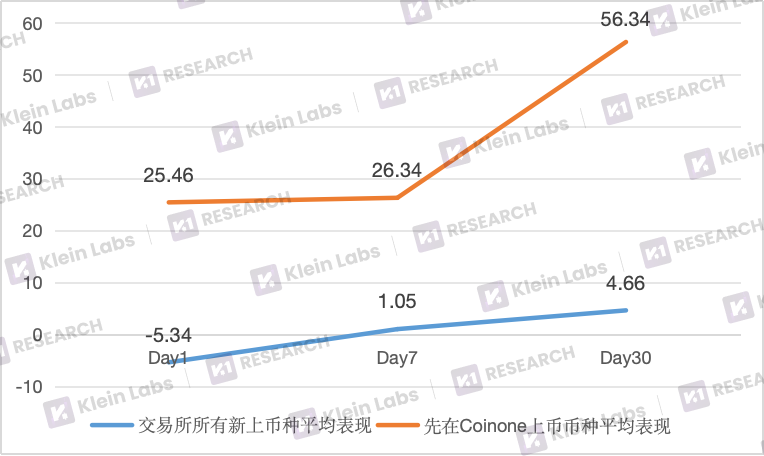

数据显示,Bithumb 与 Coinone 都呈现出一定的“桥梁效应”。其中,Bithumb 有 57个代币是先在其平台上市,随后才登陆 UPbit;而 Coinone 的表现同样显著,高达 41 个代币首先在 Coinone 上市,之后才陆续在 UPbit 与 Bithumb 上架,平均上币间隔为 93.6 天。接下来,本部分将以 Coinone 为例,深入分析其在上币节奏与市场联动中的特征。

在部分代表性项目上,例如EIGEN、ENS、ETHFI 等,Coinone 的布局时间甚至提前超过一年。总体而言,这些代币的平均收益率表现均优于市场整体水平,进一步验证了 Coinone 在生态中扮演的“桥梁角色”——即提前引入潜力资产,并将其输送至交易量更大、覆盖面更广的平台。

这种桥梁效应不仅体现在时间差,还体现在收益表现上:提前在Coinone 上市的代币为早期参与者提供了显著的超额收益机会,而在后续进入其他主流交易所时,则形成了跨平台的价格与流动性传递机制。Coinone 因此在韩国交易所生态中扮演了项目孵化器和资产流通枢纽的双重地位。

4.4.3收益率时间窗口分析

从价格表现的时间分布分析来看,Coinone 上市代币的总体收益率表现最佳。在 第1天、第7天、第30天 三个观察窗口中,Coinone 在两个时间节点的收益率均高于代币总体平均水平,而其余一个时间节点略低于平均值。相比之下,UPbit 与 Bithumb 仅在一个时间节点表现优于平均值,其余时间段均落后于市场整体水平。

从整体表现来看,在代币中短期阶段,先在Coinone 和 Bithumb 上市的项目往往表现最佳;而在长期发展中,UPbit 则展现出更为稳健和优异的平均水平。

● UPbit:在新币初期采取相对保守策略,往往在项目已验证市场热度后才上线。上市第一天价格表现最弱,但凭借后期的流动性与庞大的用户基数优势,在第30天收益表现反超领先,成为表现最佳,显示其代币在后期更容易获得资金关注与二次拉升。

● Bithumb:策略更依赖于市场热度,上市第一天的价格表现最好,短期效应明显,但后续总体收益率明显回落,持续性不足,表明在缺乏后续维护与市场运营支撑下,短期爆发难以转化为中长期优势。

● Coinone:凭借先发优势带来的溢价效应,提前布局热门资产,使得早期参与用户能在代币跨平台上市时获得套利机会,同时提升了对早期投资者的吸引力。Coinone 倾向于承担早期上币风险,换取潜在的高收益代币筛选权,并在多数时间维度上持续跑赢代币总体平均水平。

在明确各交易所代币表现差异的基础上,投资者可根据自身风险偏好与操作周期,制定更具针对性的策略:

● 短期投机型资金:可重点关注Bithumb 新币在上市第一天的表现,利用短期市场热度获取价差机会。

● 中长期趋势型投资者:更适合跟踪UPbit 新币在上市后 30 天的表现,捕捉其后期资金关注与二次拉升潜力。

● 早期布局红利捕捉者:应密切关注Coinone 的提前上币动态,利用其先发优势与桥梁效应在跨平台上市过程中获取溢价收益。

4.4.4收益率全局表现

统计结果显示,已在Coinone 上线的代币,其平均价格表现远远优于所有新上币的整体平均水平,且呈现出普涨趋势。这一现象说明,这些先行在 Coinone 上市的代币不仅自身项目质量与市场竞争力较强,同时也反映出 Coinone 在上币选择上的前瞻性与精准性。能够在早期阶段识别并引入优质资产,正是其在韩国交易所生态中发挥桥梁作用的重要体现。

分析结果也为一种潜在的上币策略提供了参考:通过在早期选择具备相对筛选优势的平台进行首发,不仅有机会获得初期市场关注和价格表现,同时也便于在后续更大体量的交易所扩展流动性与用户覆盖,从而形成从初期曝光到中长期价值沉淀的完整市场发展路径。

5.上币营销优秀案例

韩国交易所整体上币门槛较高:不仅对项目技术实力、合规性与团队背景有严格要求,还对市场潜力、社区基础和早期用户活跃度有较高期待,导致实际可上币项目数量有限。这意味着,项目方在争取韩国交易所上市时,必须在项目硬实力与市场推广策略上双管齐下。

以下选取了五个项目,这些项目在早期营销上表现亮眼,代币上线后的价格走势同样比较突出。我们对其营销特点进行了梳理与分析,为其他项目方提供参考。通过参考这类成功案例,项目方可以在宣传、社群建设、媒体合作以及早期用户激励等方面有针对性布局,从而提升被审核通过和顺利上市的可能性。

5.1 UXLink

● 媒体合作与专题报道

UXLink与多家区块链媒体和行业研究机构建立合作,发布专题报道及技术分析,提升项目在市场的认知度。CoinDesk Korea 对 UXLink 的跨链技术进行了深度解读,增强技术可信度;CryptoSlate 发布采访文章,介绍 UXLink 的生态布局与代币经济模型;TokenPost 与 BlockBeats 在韩国及亚洲社区转发报道,扩大市场曝光和社区关注。

● 生态拓展与合作布局

UXLink 基于 Telegram 构建社区,合作伙伴涵盖 TON 生态、UOB、Arbitrum、Animoca Brands 等。通过跨链互操作、AMA 和技术研讨会,三个月内活跃用户增长 150%,日交易量提升 200%,显著增强流动性与市场影响力,同时推动去中心化金融生态发展。此外,UXLink 作为 Consensus 香港大会赞助商,并携手 BNB Chain 与 Meet48 在香港举办 “AI Agent Rising” 主题活动,进一步提升行业影响力与社区认知度。

● 激励机制与用户参与

参与AIRDROP2049 ,通过社交关系上链发放 SBT 积分,激励用户互动与社区参与,同时提升链上声誉与活跃度。

5.2 Mantle Network

● 媒体合作与专题报道

Mantle Network 系统性布局媒体传播,与多家知名媒体和研究机构合作,发布专题报道和技术分析,显著提升项目在行业内的影响力。Klein Labs 提供全面生态解读,为投资者提供参考;Binance Square 发布了关于 Mantle Network 的采访,介绍其模块化架构及 Eigen-DA 数据可用性支持,增强技术公信力;Messari 对项目进行了深入分析,发布研究报告,提升资本关注度;TokenPost与 CoinNess转发报道项目在韩国市场的进展,扩大亚洲社区认知;

● 社区运营与社交媒体推广

Mantle Network 积极运营社交媒体和社区平台,构建高度活跃的用户群体。X粉丝超过 80 万,定期更新项目动态并与社区互动;官方 Telegram 与 Discord 社区成员超过 20 万,定期举办 AMA 和社区讨论活动,增强用户参与感和归属感。这类精细化社群运营不仅推动了信息传播,也为用户活跃度和忠诚度提供了有力支撑。

● 激励机制与用户参与

Mantle Network 通过激励机制提升用户活跃度与参与感。2025 年 8 月推出的 Mantle Journey 用户参与计划,通过 Soulbound Token 铸造,将 2000 万 MNT 奖励池分配给参与用户和应用程序,激励社区建设和生态活跃。这类激励措施不仅提升了用户忠诚度,也验证了项目生态的经济吸引力,有效形成自我强化的社区闭环。

5.3 Flock.io

● 媒体合作与专题报道

Flock.io 系统性布局媒体传播,与 Messari、Cointelegraph Korea 等知名媒体合作,发布专题报道和市场分析,提升行业影响力;Klein Labs 对项目生态进行了全面解读,提供投资参考;TokenPost 对其在韩国市场的进展进行了报道,增强本地市场认知度。

● 生态拓展与合作布局

Flock.io 先后与阿里云 Qwen 及 Base 合作,将中心化 AI 模型引入去中心化平台,实现链上交易与钱包管理去中心化操作。通过 Web3 Agent 模型,本地运行 AI 助理保障用户隐私,同时联合社区 AMA 与技术研讨会,显著提升用户活跃度与市场影响力,强化去中心化生态建设。

● 激励机制与用户参与

FLock.io 助力发起 Qwen × FLock × Base AI 黑客松。活动吸引韩国 SKY 高校及 KAIST 开发者俱乐部参与,利用联邦学习技术推动去中心化 AI 模型创新及实际应用落地,强化 FLock.io 在去中心化 AI 生态中的技术领先与行业影响力。

5.4 BigTime

● 媒体合作与专题报道

BigTime 系统性布局媒体传播,与 CoinDesk Korea、CryptoSlate、TokenPost 等知名媒体合作,发布专题报道与项目生态分析,提升行业影响力;Messari 对其游戏经济模型及代币激励机制进行了深入解读,为投资者提供参考;BlockBeats 对 BigTime 在亚洲市场的社区活动进行了报道,增强本地市场认知度。

● 社区论坛病毒式营销

BigTime 借助社区论坛、推特和 Discord 等社交渠道,实施病毒式营销策略,激活玩家互动与信息传播。通过游戏组队机制和邀请码制度,促使玩家主动邀请新用户,快速扩大社区规模,同时提升用户粘性和品牌影响力。

● 激励机制与用户参与

BigTime 的玩家参与需通过邀请码,短期内形成“一码难求”的热潮,社群活跃度显著提升。体现市场需求。项目还提供免费游戏 OTC、语音频道支持、每日 NFT 爆率分享、高级副本共享等多重激励措施,有效增强用户参与感与社区活跃度。

5.5 Sign

● 媒体合作与专题报道

Sign 系统性布局媒体传播,与 Tiger Research、CoinDesk Korea、CryptoSlate 等知名媒体和研究机构合作,发布专题报道及技术分析,提升行业认知度和资本关注度;TokenPost 与 BlockBeats 转发报道,扩大项目在韩国及亚洲社区的曝光和影响力。

● 社区论坛与病毒式营销

Sign 利用文化符号构建强烈的身份认同感与归属感,成功培育了超过 50,000 名成员的自我维持型社区。社区忠诚度高,部分核心成员甚至将 Sign 标志纹在身上,体现出项目深厚的文化影响力和社交传播效应。

● 激励机制与用户参与

Sign通过链上任务、空投奖励及基于灵魂绑定代币(SBT)的公平激励体系,鼓励用户互动和分享内容;高比例的社区激励结合多元化产品矩阵,有效切入链上信任与分发基础设施市场,推动“橙色王朝”社区的蓬勃发展与生态自我强化。

以上案例充分展示了,通过系统化、多维度的行销策略,项目不仅获得资本关注与用户认同,更成功登陆上币严格、数量有限的韩国交易所市场。这表明项目实力与市场认可度均已达到高标准,为其他项目方提供了可借鉴的成功经验与参考示范。

6. 结语

在全球加密货币版图中,韩国市场的独特性与活跃度,为项目方提供了极具价值的参考样本。数据表明,政策与市场情绪的共振,显著影响了上币节奏;BTC 价格的波动不仅左右投资者信心,也在潜移默化中改变交易所的上币策略。这种市场-政策的双驱动机制,提醒项目方在制定全球发行计划时,必须将宏观趋势与监管动态纳入决策框架。

更值得关注的是,Coinone 突出体现的“上币桥梁效应”——其早期上币往往成为其他主流交易所关注和跟进的信号,不仅带来二次流动性,还放大了项目的市场声量。这意味着,在资源有限的情况下,精准选择切入平台,或许比盲目追求大平台更能撬动市场杠杆。

然而,韩国市场的经验并非简单复制即可奏效。不同交易所的用户画像、社区文化、上币审核机制,以及本地化推广资源,都决定了项目在该市场的成败。对于寻求国际化布局的项目方而言,真正的竞争力在于——能否将数据分析、市场判断与本地化执行深度融合,在最合适的时间,用最契合的策略,出现在最恰当的平台。

加密市场瞬息万变,但规律从未消失。韩国的案例告诉我们,项目的成功不仅取决于技术与理念,更取决于对市场微观结构和情绪波动的精准把握。未来,面对这样的舞台,项目方能否做到既把握短期红利,又为长期价值埋下伏笔?答案,取决于他们在第一步迈出前的每一个战略选择。

7.参考资料

1. Kaiko:Korean Crypto Market Report

2. Simplicity:Token Launch Dynamics: The Science Behind Price Performance

4. [영상] 민주당, 디지털자산청 신설 검토..암호화폐도 주식처럼 관리?

5. DeSpread Research :2024 대한민국 가상자산 개인 투자자 트렌드 리포트

6. 업비트•빗썸, 2025년 상장 전략 엇갈렸다…보수 vS 공격

观点:季节性疲软叠加估值高企,美股九月或面临惊涛骇浪

深潮 TechFlow 消息,8 月 29 日,据金十数据报道,分析师称,担心美股牛市已接近不可持续水平的投资者,很快将迎来新的担忧。

下周,日历将翻到美股历来最疲软的9月份,投资者还将迎来最新的非农数据和两项通胀数据,然后美联储将做出备受关注的政策决议。与此同时,特朗普持续打击美联储独立性,并呼吁大幅降息。

考虑到标普500指数自5月初以来已上涨17%,多头进入九月时的处境尤为危险。当前估值已达到预期盈利的22倍,与互联网泡沫末期的水平相当。

根据巴克莱策略师的说法,依靠趋势而非基本面进行交易的程序化交易员对美股的持仓接近最高水平,对冲基金的股票仓位已十分拥挤。美国银行分析师Paul Ciana统计,自1927年以来,标普500指数在九月下跌的概率为56%,平均跌幅1.17%。在总统任期的第一年中,九月下跌概率上升至58%,平均跌幅1.62%。

火币HTX已上线CRO永续合约,并启动合约交易派对

深潮 TechFlow 消息,8 月 29 日,据官方公告,火币HTX已于8月29日上线CRO/USDT永续合约,最高杠杆10倍。同时,火币HTX于8月29日17:30至9月5日17:30(UTC+8)启动CRO合约交易派对,总奖池高达10,000美元。

活动期间,用户完成报名,并参与CRO/USDT合约交易,累计有效交易额≥10,000 USDT,即可根据交易额排名瓜分奖池;合约新用户完成CRO/USDT合约交易还将获得专属福利。

Bitget 推出第 43 期链上交易竞赛,交易解锁 20,000 枚 BGB

深潮 TechFlow 消息,8 月 29 日,Bitget 第 43 期链上交易竞赛即将开启,总奖池 20,000 枚 BGB。活动期间,用户交易 IN、Cope、SERAPH 代币,链上累计交易额达前 770 名的用户可获得 20 至 200 枚不等的 BGB 空投奖励。活动时间为 8 月 29 日 19:00:00 至 9 月 2 日 18:59:59 (UTC+8) 。

此外,链上交易上线 Solana 生态的 MEME 代币 Cope。用户在链上交易板块即可开启交易。

币安 Alpha 和合约将在 9 月 3 日上线 Portal To Bitcoin(PTB)

深潮 TechFlow 消息,8 月 29 日,据官方公告,币安 Alpha 将成为首个上线 Portal To Bitcoin(PTB)的平台。

Alpha 交易开放:2025年9月3日20:00 (UTC+8)。

合约交易开放:2025年9月3日20:30 (UTC+8)。

符合条件的用户可于 Alpha 交易开放后,前往 Alpha 活动页面使用币安 Alpha 积分领取空投。具体详情将另行公布。

CZ:建议香港参考日本模式,允许交易所自行决定上架代币

深潮 TechFlow 消息,8 月 29 日,据南华早报报道,Binance 创始人赵长鹏(CZ)在接受独家采访时表示,香港具备成为与美国和阿联酋比肩的虚拟资产中心的条件,但关键在于监管机构需要迅速行动。

赵长鹏指出,香港政府对 Web3 展现出明确的接纳态度。他建议香港扩大目前限定的四种可交易加密货币范围,即比特币、以太坊、Avalanche 和 Chainlink,并建议参考日本模式,允许交易所自行决定上架代币。

对话 Websea CEO: 00 后正占领加密市场,Websea 要做年轻人的「第一站」和「安全港」

撰文:深潮 TechFlow

年轻人正在占领加密市场,而年轻的交易平台正在俘获年轻人的心。

2025 年 8 月 28 日,数字资产交易平台 Websea 迎来 2 周年庆典,过去两年时间里,Websea 注册用户突破 100 万,日均交易额突破 40 亿美元,在美国、加拿大、澳洲等地获得合规资质,社区范围涵盖亚太、中东等主力市场。

值此两周年契机,我们与 Websea 的 CEO Calvin 进行了一场深度谈话。

谈及用户定位,Calvin 向我们分享了 Websea「年轻人战略」背后的核心洞察:

「千禧一代正在接管世界更多的财富分配与投资决策,且年轻人天生对传统金融的依赖更低,对数字资产更熟悉,更强调去中心化、开放性和公平性,更追求社区共建与身份认同,这使得他们天然成为 Web3 市场的主力军。与此同时,当下很多交易所以专业交易者为目标群体,对于年轻一代来说存在一定空白。Websea 旨在填补这一空白,打造一个让年轻人自我发挥、开放共融的 Web3 生态。 」

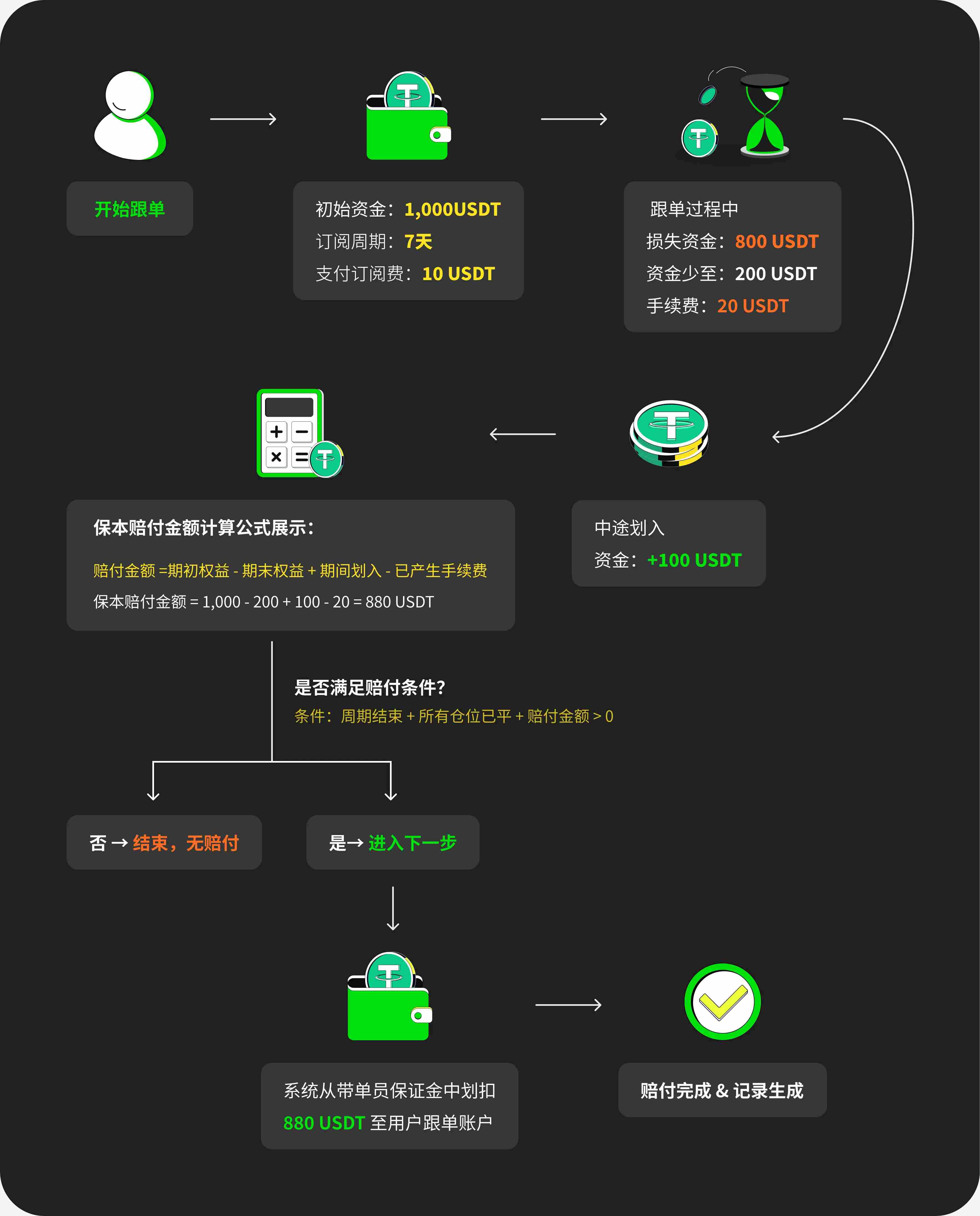

而谈及百万级注册用户背后的主推力,Calvin 则重点介绍了近期社媒讨论声量颇高的「保本跟单」与「合约保险」两大功能:

「加密交易市场没有建立风险对冲闭环,亏损焦虑下,用户不敢轻易尝试。保本跟单与合约保险将传统金融市场中的风险管理思维嫁接到 Web3 衍生品市场,通过带单员赔付以及保险理赔等风险对冲机制帮助用户托底,让用户可以在合理的安全边界之内进行多元化尝试。」

立足于年轻人的 Web3 交易偏好,Websea 如何构建出「拿捏」年轻人的创新产品?

交易平台竞争永不落幕,Websea 眼中实现脱颖而出的核心竞争要素是什么?

两周年里程碑之后,Websea 下一阶段的重点又将聚焦何处?

本期内容,让我们跟随 Calvin 的视角,一起走进「年轻人占领 Web3」的大时代背景下,Websea 的产品策略、数据表现以及未来路线图。

年轻人正在接管世界,Websea 打造年轻人探索 Web3 的入口及港湾

深潮 TechFlow:感谢您的时间,首先欢迎您先做个自我介绍。

Calvin:

大家好,我是 Websea 的 CEO Calvin。

我在 Websea 从 0 开始的最初阶段就一直陪伴着项目走到今天,而 2025 年 8 月 28 日,Websea 也迎来了其正式成立两周年纪念日,因此我也非常开心及荣幸能借此机会与大家分享关于 Websea 的前世、今生及未来。

深潮 TechFlow:Websea 近期开展了两周年庆典系列活动,在这值得纪念的时间点,能否用几个关键数据或里程碑事件来总结这两年的发展成果?

Calvin:

在两周年这个特殊的时间里,我们确实在复盘过去方面做了比较充足的工作,且不管是对于投资人、合伙人还是用户,我们也有一些关键数据和成就可以分享。

从交易额方面,2023 年的 8月 28 号我们从零开始起步,到现在 2025 年的 8 月 28日,两年时间内我们的日均交易额突破 40 亿美元;而在用户注册方面,之前我们以百万级别的用户注册数量为两周年的阶段性目标,而在 2025 年 6 月 30 日,我们提前完成了这一里程碑。

在区域化运营方面,我们在亚太地区多个主力市场都建设了运营中心,同时在中东等地区建立了成型的交易所社区,未来我们将继续深化这些地区运营的深度和广度。

在合规和品牌方面,我们也拿到了美国、加拿大、澳洲等地的合规资质,并在韩国、日本、欧洲等多个国家和地区与监管机构建立密切沟通,预计不久之后将取得更多实质性的进展。

聊完数据、运营和合规,我想重点聊一聊产品。过去两年 Websea 在产品探索方面走了很多路,最终我们找到了两条既有差异化沉淀又有成果累计的产品主线:一个是降低风险,另一个是降低门槛,而这两条主线所对应的两大产品,便是「保本跟单」和「合约保险」。

对于「保本跟单」来说,其实合约跟单这个赛道已经不新鲜了,但问题在于,很多跟单用户常常是跟着亏损,对带单员无法建立长久信任。Websea 的「保本跟单」引入了本金保障机制,即便交易亏损,交易员也会对亏损部分进行相应赔付,从而很大程度上降低用户的学习成本、交易风险和面对亏损的心理焦虑,进一步实现 Websea 成为「年轻人 Web 3 加密货币的第一站」的愿景。

而对于「合约保险」而言,传统金融市场中不论是期权、期货还是保险,都有丰富的风险对冲工具,但在加密行业,交易所基本上只是提供交易功能,对于普通用户来说没有任何的其它保障,也没有建立风险对冲的闭环,因此用户在风险发生时几乎处于裸奔状态,这对于用户,尤其是没有丰富交易经验的用户来说,其实是很不公平的。我们认为,重点并不是合约这个产品本身是否危险,而是在于能不能更好地管理风险,因此我们设计了「合约保险」这一功能,将传统金融市场中的风险管理思维嫁接到 Web3 衍生品市场,通过该产品的风险对冲机制帮助用户托底。

过去两年,我们始终认为服务好用户整个生命周期是最重要的,我们愿意牺牲短期收益,换取用户更长期的信任。这两年里我们已经用成绩向市场证明,我们活下来了,并且活得不错,未来我们还将继续向市场证明,我们可以活得更长久,且对用户来说更有价值。

深潮 TechFlow:项目名称是项目愿景的极致提炼,Websea 这个名字看起来像是融合了「Web3」和「Sea」这两个词汇,可否请您分享一下这个名字背后蕴含着怎样的品牌愿景和思考?

Calvin:

正如你所言,Websea 是一个合成词,由「Web3」和「Sea」组成。

当初起项目名称的时候,我们思考了一个比较核心的问题:这个平台到底为谁而生?

Web3 代表着未来数字经济和资产交易的底层逻辑。

而 Sea 有海洋的意思,这里面包含三层含义:首先,大海是海纳百川的,我们希望我们所构建的这个平台可以承载万物,能够包容并且欢迎来自全球不同地区、生态的用户;其次大海又意味着未知和冒险,我们希望在 Web3 这个充满未知的新生世界里,Websea 能够为 Web2 或 Web3 的用户提供一个自由的发展空间,用户在这里可以安全大胆的去探索尝试,不会因为害怕风险而错过发现新大陆;与此同时,大海里所有生命都不是孤立存在的,它们相互依存共同繁荣,我们也希望 Websea 不只是一家交易所,而是一个像大海一样包容的生态系统,让用户、项目方、合作伙伴都可以在这一个生态系统里边共同地成长。

我们希望 Websea 成为年轻人进入加密世界的第一站,当然肯定不是最后一站。

我们希望我们的用户可以在 Websea 这个大海里起步、成长,哪怕后面分流向更多更深度、更广域的细流里,但是当他们回头看时,Websea 会一直是他们最值得信赖的海港。

深潮 TechFlow:

我们注意到,Websea 以「全球年轻人的 Web3 数字资产世界」为口号。为什么选择将品牌战略聚焦于「年轻人」这个群体?这一定位背后的核心洞察是什么?年轻用户在 Web3 交易行为上有哪些独特特征?

Calvin:

这个问题可以拆分为几个方面:第一,从趋势上来说,全球范围内的千禧一代或者说是 Z 世代正在逐渐接管世界上更多的财富分配与投资决策,很多调研分析都曾指出,到 2030 年,千禧一代将掌握全球 50% 以上的可支配资产,因此我们作为交易平台,自然不能忽视钱在谁手里这个核心问题。

第二,千禧一代天生对传统金融的依赖更低,对数字资产更熟悉,他们更为重视去中心化、开放性和公平性等概念,且不满足于做被动投资者,而是希望自己可以参与共建,这与 Web3 理念高度契合,使得他们天然成为 Web3 市场的主力军。

第三点,我们认为当下的市场结构,对于年轻一代来说存在一定空白:很多交易所以专业交易者为目标群体,不管是页面设计还是产品逻辑都较为复杂,新用户的学习成本较高,一定程度上会让年轻的用户产品一种「被排斥」的体验,而 Websea 旨在填补这一空白。

年轻用户的交易行为,我认为是存在明显的特征的。

首先,年轻用户更愿意冒险,但风险管理更加薄弱,我们常常能看到年轻人一些较为情绪化的交易,这也是我们推出保本跟单、合约保险等风险对冲型产品的主要原因。

其次,年轻用户拥有很强的自驱力,尤其体现在社区归属感和身份认同感方面,他们很容易被社区氛围影响,享受这种在社区中边交易、边分享、边学习的过程,同时希望在这个过程中建立归属感和认同感,希望自己拥有影响别人的能力,这也是 Websea 推出社交功能的原因之一,用户在Websea广场发帖、互动、交流,直播分享,这些都能让年轻用户迅速形成小圈子,逐渐形成社群凝聚力。

深潮 TechFlow:谈及年轻人青睐的交易平台,很多人会联想到 Robinhood。您认为 Websea 的「聚焦年轻人」的战略与 Robinhood 相比有哪些异同?在品牌调性和价值观上有哪些根本性的异同?

Calvin:

我们先从相同点说起。

首先,Websea 与 Robinhood 的用户定位相似,我们都把年轻用户当做第一目标群体。

另外,我们的产品思路也比较一致,都是以简单好用的方式,把原来很复杂的金融衍生品变得更加低门槛、普适化,把用户引入交易市场中,让新手敢进入、敢尝试。

Robinhood 更偏向于股票期权市场,Websea 则更加聚焦 Web3 原生资产。

Robinhood 更倾向于「金融平权」概念,让每个人都可以公平的进入到资本市场里,把年轻人带进华尔街游戏体系里,而对于 Websea 来说, 我们底层的 Web3 逻辑本身就已经足够平等,所以我们的理念更偏向于共同探索与生态共建。换句话说,Robinhood 更像是一个把年轻人引入资本市场的大门,而 Websea 更像是一个让年轻人自我发挥、开放共融的 Web3 海洋。

产品方面,因为所属方向不一样,Robinhood 有更多以交易为主的工具,主要还是解决用户如何能够以更加快速、更优价位进行交易,Websea 则更强调对用户的陪伴和保护,以及帮助用户进行风险对冲和管理。

还有一个明显的不同点在于,Robinhood 还是在传统金融的框架之下,其成长空间受到国家/地区监管的强约束,Websea 聚焦 Web3 世界原住民,这个市场更加多极化、多元化和去中心化,也更有机会去塑造一些新的游戏规则。

深潮 TechFlow:我们注意到 Websea 过去两年的发展相对低调。在外界看来,加密世界日新月异,这种「低调」是出于怎样的战略考量?

Calvin:

从我个人角度来看,作为一个年轻交易所,过早或者过于直接地去博眼球、博曝光并不一定是一件好事,我觉得加密行业的成长路径与此前的互联网、金融科技等都比较类似,如果基础不够牢固,声量越大,反而有可能会形成一定反噬。

首先,从外部环境来看,加密行业还没有走到完全合规化阶段,任何一家交易所如果过度追求曝光,将会面临双重压力:一方面是用户对新品牌天然的不信任,另一方面是监管机构的额外审视。换句话说,过早的将自己放在聚光灯下,很可能被市场放大缺点,甚至被误解误读。

其次,Websea 作为一个还处于起步阶段的平台,我们认为「跑得稳」比「跑得快」更重要,我们的内生逻辑在于,先把内核聚焦好并且打磨好,比如我刚才提到的几个核心产品以及社交功能板块等,构筑一个真实的能够让用户看到的地基,当未来有一天我们正式走向更广域的台前,我们能够让用户感受到,Websea 不是靠噱头,而是有真正的实力在背后支撑。