深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,乌克兰立法者提议修订法律,允许乌克兰国家银行 (NBU) 将比特币等加密货币纳入该国储备,该提案已于周二提交给议会。央行将保留是否将其储备分配给加密货币、分配多少以及何时分配的完全自由裁量权。

月度归档: 2025 年 6 月

Solana 现货 ETF 再迎实质进展,SEC 重点评估质押与赎回机制

撰文:Nancy,PANews

在 Solana 生态陷入情绪低谷之际,一则 ETF 消息再次点燃市场的乐观预期。6 月 11 日,美 SEC 要求潜在 Solana 现货 ETF 发行方更新 S-1 申请文件。此举被市场视为 Solana ETF 进入实质审查阶段的转折信号,释放出监管层态度积极的信号。受此推动,市场对于 7 月正式获批的预期迅速升温,Solana 生态随之迎来普涨行情。

Solana 现货 ETF 审批提速,SEC 聚焦实物赎回与质押机制

据 Blockworks 报道,有多位知情人士透露,美 SEC 已通知多家拟推出 Solana 现货 ETF 的发行方,在未来一周内提交更新后的 S-1 注册声明文件。这意味着已通知多家拟推出 Solana 现货 ETF 的发行方,在未来一周内提交更新后的 S-1 注册声明文件。

消息人士指出,SEC 将在 S-1 文件提交后的 30 天内提供审查反馈,文件更新内容主要聚焦实物赎回语言的修改,以及对质押机制的处理方式,这两项内容也正成为加密现货 ETF 审批流程中的核心关注点。

在加密资产 ETF 的设计中,实物赎回指的是投资人可将 ETF 份额换回对应的底层资产(比如 SOL),而非现金。在 SEC 审查 S-1 文件时,该机构将重点审查发行方对实物赎回如何执行、资产价值如何计算、是否支持部分或全部资产以现金形式赎回等环节的描述是否足够清晰、合法、合规且具可操作性。这一机制的设定直接关系到 ETF 的市场透明度、流动性以及套利效率,其合规表述也成为 SEC 衡量 ETF 是否适合零售与机构投资者的重要依据。

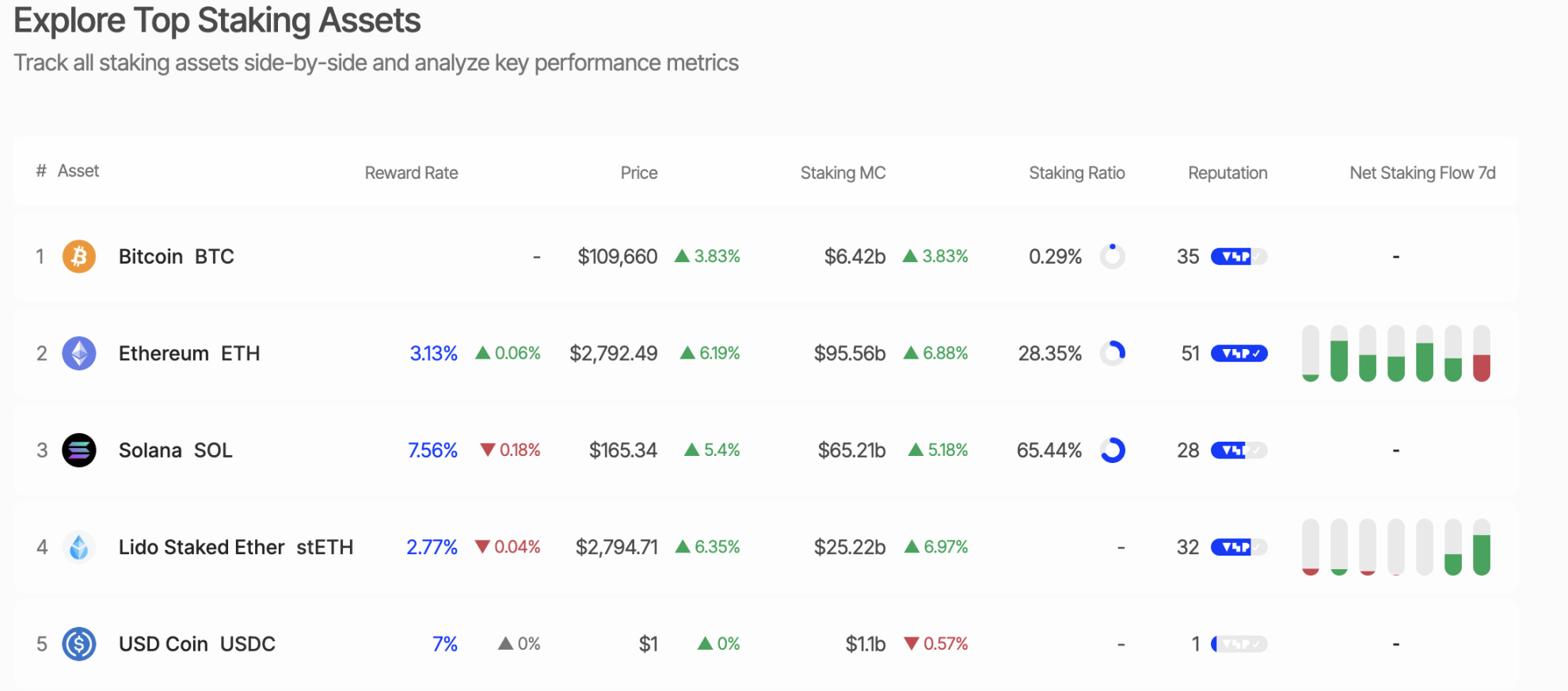

质押机制则是市场关注的另一焦点,质押是 Solana 等这类 PoS 公链原生的资产增值手段,能够为持仓人带来链上收益。Staking Rewards 数据显示,截至 6 月 11 日,Solana 的质押率为 65.44%,质押收益率为 7.56%,是以太坊(3.13%)的两倍多。而在此前 SEC 在以太坊 ETF 审批中多次回避质押相关条款,担心其可能涉及证券收益属性。但在今年 5 月与贝莱德就以太坊现货 ETF 的谈判中,SEC 态度已有松动,开始接受在特定条件下纳入质押功能。此次有知情人士透露,SEC 目前对 Solana 现货 ETF 中包含质押机制持开放态度,因此要求发行方需足够的法律清晰度和实施细则。

自 Grayscale 于 2024 年率先提交 Solana 现货 ETF 的 19b-4 文件并于今年 2 月正式被 SEC 受理以来,Solana ETF 已进入实质性监管流程。尽管 SEC 在 5 月底再次宣布延迟对部分 Solana ETF 的审批,理由为需「更多时间评估法律政策问题」,但此次 S-1 文件修订指令释放出一个重要信号,即监管机构已不再排斥 Solana ETF 的可行性,已从否决姿态转向规则博弈与细节打磨阶段。

截至目前,Fidelity、Franklin Templeton、VanEck、Bitwise、Canary Capital、21Shares 以及 Grayscale 等均已提出 Solana 现货 ETF 申请。

受此消息影响,CoinGecko 数据显示,Solana 生态代币出现普涨行情,SOL 价格一度创下本月新高。此前因 Pump.fun 发币吸血效应、其他链上流动性激励分流等因素,Solana 的参与热度较年初大幅下滑。

最早或于 7 月落地,获批概率高达 90%

在比特币与以太坊现货 ETF 成功落地后,市场关注的焦点正迅速转向下一轮加密现货 ETF 的潜在标的。

Solana 是继比特币与以太坊之后第三个进行现货 ETF 申请的加密资产。根据 Blockworks 援引知情人士报道,从最新的 ETF 申请文件更新节奏来看,Solana 现货 ETF 有望在未来 3 到 5 周内获得批准,即最快可能在 7 月通过,这比此前市场普遍预期的下半年末期更早。

彭博 ETF 分析师 James Seyffart 在最新预测中表示,相关产品可能会在今年获批,甚至最早可能在 7 月。他表示,「我们认为 SEC 现在可能比原计划更早处理有关 Solana 和质押 ETF 的 19b-4 申请文件。发行方和行业参与者很可能一直在与 SEC 及其加密资产工作组合作制定规则,但 SEC 对这些申请作出最终决定的截止时间仍在今年 10 月。」

Solana 被认为已具备关键的审批前提。James Seyffart 补充道,Solana 与 XRP 的 ETF 申请目前已有衍生品 ETF 获批,这为现货 ETF 的批准铺平了道路。

实际上,今年 3 月,Volatility Shares 推出了两只 Solana 期货 ETF,这是继比特币和以太坊后,首个获得美国期货 ETF 许可的 L1 公链项目,被视作评估现货 ETF 市场成熟度的重要指标。这一路径高度呼应了比特币和以太坊现货 ETF 的推进节奏,先由期货 ETF「探路」,再推动现货产品落地。

美国之外,加拿大多伦多证券交易所于 4 月推出四只 Solana 现货 ETF,并支持质押功能。这一产品创新不仅显示出对机构投资者的吸引力,也在国际监管维度上对 SEC 形成了间接压力。

在 James Seyffart 发布最新预测加密现货 ETF 的获批概率中,Solana 和 Litecoin 在获批概率上处于第一梯队。其中,Litecoin 和 Solana 获批概率达 90%;XRP 获批概率为 85%;Dogecoin、HBAR 预计通过概率为 80%;Cardano、Polkadot、Avalanche 预计通过概率为 75%;SUI 预计通过概率为 60%。

尽管 Solana 已具备获批美国现货 ETF 的绝大多数关键条件,但 SEC 此前在对 Coinbase 与 Binance 的诉讼中曾将 SOL 列为「未注册证券」。虽然这类诉讼部分已暂停或撤销,但证券标签尚未被正式澄清或裁决,仍构成潜在障碍。

Meta 天价收购 Scale AI 近半股权背后,Web3 AI 如何摆脱偏见?

撰文:Haotian

一边是 Meta 砸下 148 亿美元收购 Scale AI 近半股权,整个硅谷都在惊呼巨头用天价为「数据标注」重新定价;另一边则是即将 TGE 的

@SaharaLabsAI,依然被困在「蹭概念、无法自证」的 Web3 AI 偏见标签下。这种巨大反差背后,市场到底忽略了什么?

首先,数据标注是比去中心化算力聚合更有价值的赛道。

用闲置 GPU 挑战云计算巨头的故事确实精彩,但算力本质上是标准化商品,差异主要在于价格和可获得性。价格优势看似能从巨头垄断中找到缝隙,但可获得性受制于地理分布、网络延迟以及用户激励不足,一旦巨头降价或增加供给,这种优势瞬间就会被抹平了。

数据标注则完全不同——这是一个需要人类智慧和专业判断的差异化领域。 每一个高质量标注都承载着独特的专业知识、文化背景和认知经验等等,根本无法像 GPU 算力那样「标准化」复制。

一个精准的癌症影像诊断标注,需要资深肿瘤医生的专业直觉;一个老道的金融市场情绪分析,离不开华尔街 Trader 的实战经验。这种天然的稀缺性和不可替代性,让「数据标注」具备了算力永远无法企及的护城河深度。

6 月 10 日,Meta 正式宣布以 148 亿美元收购数据标注公司 Scale AI 49% 的股份,这是今年 AI 领域最大的单笔投资。 更值得关注的是,Scale AI 创始人兼 CEO Alexandr Wang 将同时担任 Meta 新成立的「超级智能」研究实验室负责人。

这位 25 岁的华裔企业家于 2016 年创立 Scale AI 时还是斯坦福大学的辍学生,如今他掌管的公司估值已达 300 亿美元。Scale AI 的客户名单堪称 AI 界的「全明星阵容」:OpenAI、特斯拉、微软、国防部等都是其长期合作伙伴。 该公司专门为 AI 模型训练提供高质量数据标注服务,拥有超过 30 万名经过专业培训的标注员。

你看,当所有人还在为谁家模型跑分更高争论不休时,真正的玩家已经悄悄把战场转移到了数据源头。

一场关于 AI 未来控制权的「暗战」已经开始。

Scale AI 的成功暴露了一个被忽视的真相:算力不再稀缺,模型架构趋于同质化,真正决定 AI 智能上限的是那些被精心「调教」过的数据。Meta 用天价买下的不是一家外包公司,而是 AI 时代的「石油开采权」。

垄断的故事总有反叛者。

正如云算力聚合平台试图颠覆中心化云计算服务一样,Sahara AI 试图用区块链彻底重写数据标注的价值分配规则。传统数据标注模式的致命缺陷不是技术问题,而是激励设计问题。

一个医生花几小时标注医疗影像,拿到的可能就是几十美元劳务费,而这些数据训练出的 AI 模型价值数十亿美元,医生却分不到一分钱。这种价值分配的极度不公平,严重抑制了高质量数据的供给意愿。

而有了 web3 代币激励机制的催化,他们都不再是廉价的数据「农民工」,而是 AI LLM 网络的真正「股东」。显然,web3 改造生产关系的优势相比算力更适用于数据标注场景。

有趣的是,Sahara AI 恰好在 Meta 天价收购的节点 TGE,是巧合还是精心策划?在我看来,这其实反映了一个市场拐点:无论 Web3 AI 还是 Web2 AI,都已经从「卷算力」走到了「卷数据质量」的十字路口。

当传统巨头用金钱筑起数据壁垒时,Web3 正在用 Tokenomics 构建一个更大的「数据民主化」实验。

某巨鲸2小时前赎回了133万枚SOL,并向多个CEX转入38万枚SOL

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,据链上分析平台 Lookonchain(@lookonchain)监测,鲸鱼 9a56eN 在 2 小时前赎回了 133 万枚SOL(约2.21 亿美元),并且已经通过 FalconX 向 Binance、Bybit、OKX 和 Coinbase 存入了 38 万 枚SOL(约6330 万美元)。

起底 Bullish:母公司抄底 16 万个 BTC,6 年赚百亿

撰文:Jaleel 加六、Peggy,律动 BlockBeats

USDC 发行方 Circle 在美股成功上市,首日飙涨 168%,募资 11 亿美元,成为稳定币第一股;Gemini 也紧随其后提交了 IPO 文件;而另一家此前较少人提起的交易平台 Bullish,也被媒体爆出已向 SEC 秘密递交了上市申请。

在币圈最赚钱的 CEX 赛道中,Bullish 并不是一个耳熟能详的名字,但事实上它的「出身」其实非常显赫。

2018 年,EOS 横空出世,号称以太坊的终结者,背后的公司 Block.one 靠着这波热潮进行了一场史上最长、金额最高的 ICO(首次代币发行),一共筹得了惊人的 42 亿美元。

几年后,当 EOS 热度散去,Block.one「另起炉灶」,转头做了一个主打合规、瞄准传统金融市场的加密货币交易平台——Bullish,也因此被 EOS 社区「扫地出门」。

2021 年 7 月,Bullish 正式上线。初期启动资金就包括:Block.one 投入的 1 亿美元现金、16.4 万枚比特币(当时价值约 97 亿美元)和 2000 万枚 EOS;外部投资者还追加了 3 亿美元,包括 PayPal 联合创始人 Peter Thiel、对冲基金大佬 Alan Howard 和加密行业知名投资人 Mike Novogratz 等人。

这样计算下来,Bullish 上线时的总资产规模就超过了 100 亿美元,可谓豪华至极。

亲「Circle」远「Tether」,Bullish「志在合规」

Bullish 的定位从一开始就很明确,规模不重要,但是合规很重要。

因为 Bullish 的最终目标并不是在加密世界赚取多少利润,而是要做一家「能上市」的正规交易平台。

在正式运营前,Bullish 就与一家上市公司 Far Peak 达成协议,投资 8.4 亿美元收购该公司 9% 的股份,并进行 25 亿美元的合并,以此实现曲线上市,降低传统的 IPO 门槛。

当时的媒体爆料,Bullish 估值为 90 亿美元。

这家被合并的公司 Far Peak 之前的 CEO Thomas,是 Bullish 的现任 CEO,他有非常强的合规背景:此前曾是纽约证券交易所的首席运营官和总裁,期间表现出色;与华尔街的巨头、首席执行官和机构投资者都建立了深厚的联系;在监管和资本层有广泛资源。

值得一提是,Farley 在 Bullish 对外投资和收购的项目不算多,但在币圈响当当的并不少:比特币质押协议 Babylon、再质押协议 ether.fi、区块链媒体 CoinDesk。

总之可以说,Bullish 是币圈里最想变成「华尔街正规军」的一家交易平台。

但理想很丰满,现实很骨感。合规比他们想象的要难更多。

美国监管态度日益强硬,Bullish 原本的合并上市协议在 2022 年就终止,18 个月的上市计划告吹。Bullish 也曾考虑收购 FTX,以实现快速扩张,但最终未成行。Bullish 被迫寻找新的合规路径——比如转战亚洲和欧洲。

Bullish 团队在香港 Consensus 大会

Bullish 也在今年年初获得了香港证监会发的 1 类牌照(从事证券交易)和第 7 类牌照(提供自动化交易服务),以及虚拟资产交易平台牌照;此外,Bullish 还得到了德国联邦金融监管局 (BaFin) 颁发的加密资产交易和托管所需的许可证。

Bullish 在全球共有约 260 名员工,其中超过一半驻扎在香港,其余分布在新加坡、美国和直布罗陀等地。

Bullish「志在合规」的另一个明显的表现是:亲「Circle」,远「Tether」。

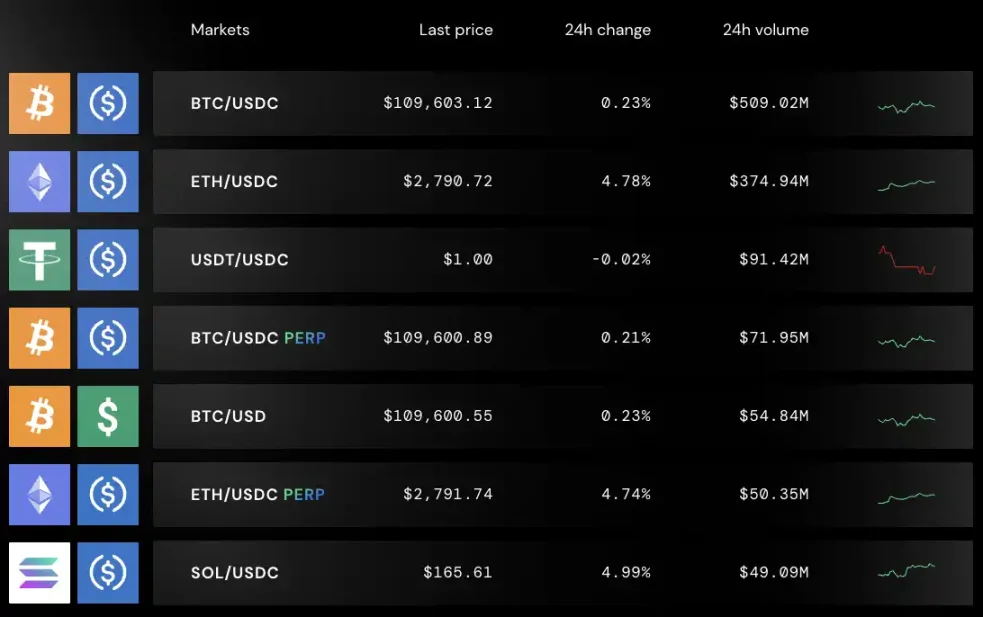

在 Bullish 平台上,前几个交易量最大的稳定币交易对都是 USDC,而非流通规模更大、历史更悠久的 USDT。这背后,反映的正是它在监管态度上的明确站队。

近年来,随着 USDT 不断受到美国 SEC 的监管压力,其市场主导地位开始有所动摇。而另一边,USDC 作为由合规公司 Circle 和 Coinbase 联合推出的稳定币,不仅成功在美股上市,还作为「稳定币第一股」受到资本市场的青睐,股价走势优秀。凭借良好的透明度和监管适配性,USDC 的交易量持续飙升。

根据 Kaiko 发布的最新报告,2024 年 USDC 在中心化交易所(CEX)上的交易量明显上升,仅 3 月就达到 380 亿美元,远高于 2023 年的月均 80 亿美元。其中,Bullish 和 Bybit 是 USDC 交易量最大的两个平台,两者合计就占据了约 60% 的市场份额。

Bullish 和 EOS 的「爱恨情仇」

如果要用一句话来形容 Bullish 和 EOS 之间的关系,那就是前任与现任。

虽然 Bullish 传出秘密提交 IPO 申请的消息后,A(原 EOS)的币价一下上涨了 17%,但事实上,EOS 社区与 Bullish 之间的关系并不好,因为 Block.one 在抛弃 EOS 之后,转身就拥抱了 Bullish。

回到 2017 年,公链赛道正值黄金时代。Block.one 一纸白皮书推出了 EOS,一个喊出「百万 TPS、零手续费」口号的超级公链项目,一时间吸引全球投资者蜂拥而至。一年之内,EOS 就通过 ICO 募集了 42 亿美元,刷新了行业纪录,也燃起了一个属于「以太坊终结者」的幻想。

然而梦开始得快,崩塌也来得迅速。EOS 主网上线后,用户很快发现,这条链并不如宣传那般「无敌」。转账虽然不用手续费,但要质押 CPU 和 RAM,流程复杂,操作门槛高;节点选举也不是想象中的「民主治理」,反而很快被大户和交易所控制,出现了贿选、投票互刷等问题。

但真正使 EOS 加速衰落的,不只是技术问题,更多是来自 Block.one 内部的资源分配问题。

Block.one 原本承诺会拿出 10 亿美元支持 EOS 生态,但实际做的事情却完全相反:大手笔买入美债、囤积 16 万枚比特币、投资失败的社交产品 Voice,还把钱用来炒股、买域名……真正用来扶持 EOS 开发者的,少得可怜。

同时,公司内部的权力高度集中,核心高管几乎全由 Block.one 创始人 BB 及其亲属、朋友组成,形成了一个小圈子式的「家族企业」。2020 年后,BM 宣布离开项目,这也成为 Block.one 与 EOS 关系彻底分裂的前兆。

而真正引爆 EOS 社区怒火的,是 Bullish 的登场。

Block.one 创始人 BB

2021 年,Block.one 宣布推出加密交易平台 Bullish,并宣称已完成 100 亿美元的融资,投资人名单豪华——有 PayPal 联合创始人 Peter Thiel、华尔街资深玩家 Mike Novogratz 等一线资本支持。这家新平台主打合规、稳健,为机构投资者打造加密金融的「桥梁」。

但这家 Bullish,从技术到品牌,几乎与 EOS 没有任何关系——不用 EOS 技术、不接受 EOS 代币、不承认与 EOS 有关联,连最基本的感谢都没有。

对于 EOS 社区来说,这无异于一场公开的背叛:Block.one 利用建立 EOS 而积累的资源,另起炉灶的「新爱」。而 EOS,被彻底留在了原地。

于是,来自 EOS 社区反击开始了。

2021 年底,社区发起「分叉起义」,试图切断 Block.one 的控制。EOS 基金会作为社区代表出面,开始和 Block.one 谈判。但在一个月的时间里,双方讨论了多种方案,但均未达成一致。最后,EOS 基金会联合 17 个节点,撤销 Block.one 的权力地位,将其踢出了 EOS 管理层。2022 年,EOS 网络基金会(ENF)发起法律诉讼,指控其背弃生态承诺;2023 年,社区甚至考虑通过硬分叉方式,把 Block.one 和 Bullish 的资产彻底隔离。

在 EOS 与 Block.one 分家后,EOS 社区为了当初筹集资金的归属权与其进行了长达数年的诉讼,但目前为止 Block.one 仍拥有资金的所有权和使用权。

所以在很多 EOS 社区人眼中,Bullish 并不是一个「新项目」,而更像是一个背叛的象征,而这个秘密提交 IPO 申请的 Bullish 始终是那个用他们的理想换来现实的「新欢」——光鲜,却可耻。

2025 年,EOS 为了切割过去,正式改名为 Vaulta,在公链基础上建设 Web3 银行业务,同时也将代币 EOS 更名为 A。

富得流油的 Block.one,究竟有多少钱?

我们都知道的是,早期 Block.one 募集了 42 亿美元,成为加密史上最大规模的融资事件。按理说,这笔资金可以支撑 EOS 长期发展,扶持开发者、推动技术创新,让生态持续成长。当 EOS 生态开发者哀求资助时,Block.one 却只甩出了 5 万美元支票——这笔钱还不够支付硅谷程序员两个月的工资。

「42 亿美金去哪了?」社区发问。

2019 年 3 月 19 日 BM 写给 Block.one 股东的邮件中披露了部分答案:截至到 2019 年 2 月,Block.one 持有的资产(包括现金和投资出去的资金)一共为 30 亿美元。这 30 亿里,约 22 亿美元被投资于美国政府债券。

这笔 42 亿美元去了哪?大体上就是三大方向:22 亿美元买国债:低风险、稳收益,确保财富保值;16 万枚比特币:如今价值超 160 亿美元;少量炒股和收购尝试:如失败的 Silvergate 投资、购买 Voice 域名等。

很多人不知道的是,EOS 母公司 Block.one 是目前持有比特币数量最多的私企公司,一共拥有 16 万枚 BTC,比稳定币巨头 Tether 还多 4 万个。

数据来源:bitcointreasuries

按当前价格 109,650 美元计算,这笔 16 万枚 BTC 价值约 175.44 亿美元。也就是说,光是这笔比特币的增值,Block.one 账面上就赚了 130 多亿美元,大约是当年 ICO 融资额的 4.18 倍。

从「现金流为王」的角度上来说,Block.one 今天很成功,甚至可以说是比微策略更有「前瞻性」的公司,也是加密史上最赚钱的「项目方」之一。只不过,它不是靠「建成一个伟大的区块链」,而是靠「如何最大限度地保住本金、扩大资产、顺利退场」。

这正是加密世界讽刺和真实的另一面:在币圈,赢到最后的不一定是「技术最好」和「理想最燃」的那个,而可能是最懂合规、最会审时度势和最擅长留住钱的那个。

孙宇晨:稳定币 USD1 已在 TRON 网络正式铸造

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,波场 TRON 创始人孙宇晨发文宣布,特朗普家族加密项目 WLFI 支持的稳定币 USD1 已在 TRON 网络上正式铸造。

某巨鲸于 1 小时前存入 1000 万枚 USDC 以继续做多 BTC

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,据链上分析平台 Lookonchain(@lookonchain)监测,某神秘巨鲸于 1 小时前存入 1000 万枚 USDC,以继续做多 BTC。在过去 2 天内,其共投入 2985 万枚 USDC 以支持其 BTC 做多策略。目前其持仓为 3757 枚 BTC(约 4.118 亿美元),清算价格为 102,790 美元,当前未实现利润约为 380 万美元。

德商银行:美国CPI数据料确认美联储的观望立场

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,据金十数据报道,德商银行研究员Rainer Guntermann在一份报告中表示,周三公布的美国通胀数据应该会证实美联储的观望态度。Guntermann表示:“这些数据将强化美联储在下周政策决定之前的观望立场,因为目前关税升高的影响仍然有限。”根据LSEG的数据,货币市场完全定价了美联储6月18日维持利率不变。他们还预计,9月份降息的可能性超过50%。

火币 HTX 将于今日 18:00 上线 RESOLV(Resolv)

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,据官方公告,火币 HTX 将于 6 月 11 日 18:00(GMT+8) 开放 RESOLV/USDT 现货交易。RESOLV 充币服务已于 6 月 11 日 15:00(GMT+8) 开放,提币服务将于 6 月 12 日 18:00(GMT+8) 开放。

据悉,Resolv 是一种 Delta 中性稳定币协议,围绕市场中性投资组合的代币化展开。 该架构基于经济上可行且独立于法币的收益来源。 这允许将有竞争力的回报分配给协议的流动性提供者。

Web3 游戏 Bombie 原生代币上线 Bybit Megadrop,奖池高达 50,000,000 枚 BOMB

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,BOMB 已登陆第四期 Bybit Megadrop,参与用户将在 2025 年 6 月 16 日根据个人积分领奖,轻松解锁 50,000,000 BOMB 巨额奖池。

在快照期间,用户只需质押 USDT 或 MNT 即可积累积分,此外,每日完成现货交易的用户更可获得额外积分倍数。

Bombie 是一个部署于 Telegram 与 LINE 平台的 Web3 休闲射击游戏,由 Catizen 生态孵化,目前已成为 Telegram 与 Kaia 链上收入最高的链游项目。Bybit 用户还可以使用 Bybit Lens,获取 BOMB 实时行情等资讯。

Bybit Megadrop 自推出以来开创新的空投模式,用户只需质押即可参与,不仅没有手续费磨损,还能拿到理财 APR 及精选新币空投。

PancakeSwap 推出 Crosschain Swaps 功能

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,据 PancakeSwap 官方披露,该去中心化交易所已推出跨链交易(Crosschain Swaps )功能,用户现可在单一界面完成跨链代币交换。该功能由意图桥接协议 Across 提供技术支持,目前支持 BNB Chain、Arbitrum 和 Base 三条区块链之间的资产互换。

Space 回顾|三大引擎驱动牛市新周期,波场 TRON 如何定义“基建派”生存法则?

2025年行至半程,加密市场立于不确定性与机遇交织的关键拐点。6月10日晚8点,#SunFlash圆桌以”风雨欲来还是厚积薄发,加密市场路在何方?”为主题在X Space开启深度对话。本期Space汇聚了多位资深行业KOL,直面市场核心焦虑,探讨主流币与新叙事的生存逻辑,为投资者厘清迷雾中的理性路径。

2025年的加密市场云波诡谲,呈现双重博弈的复杂场面。首先是比特币(BTC)反复冲击十一万美金大关,机构资金通过ETF持续涌入,交易量屡创新高,这本应是牛市的强音,却在地缘摩擦暗流涌动、全球通胀预期阴晴不定的宏观背景下,被蒙上了一层厚重的疑云。与此同时,AI、Meme、RWA等新叙事浪潮席卷,进一步加剧市场分化。

正是在这样的背景下,主流币的差异化生存逻辑和各自生态的繁荣度,正成为判断市场真实健康程度的关键维度。本文将聚焦圆桌核心洞见,梳理市场行情后续走向以及波场TRON生态在行业拐点期的核心战略定位与发展动能。

一、BTC突破11万美元:三大引擎驱动牛市新周期

2025年6月,BTC强势冲破11万美元关口,市场在喧嚣中迎来关键抉择——这轮上涨究竟是新牛市的起点,还是泡沫的尾声?本期Space嘉宾基于链上数据与历史规律达成共识:机构与巨鲸增持、BTC减半周期规律以及BTC现货ETF的合规资金涌入,三大铁证交织印证:加密市场正迈入新一轮增长周期。

● 机构囤积主导市场格局

掘金小五从链上数据看到深层变化,他指出:“机构正成为市场的基石——它们不制造喧嚣,却在黑暗中积蓄力量。链上数据揭示了机构正加速布局,巨鲸持续吸筹,这表明大家对BTC的长期价值并没有动摇。”此外,王峰Anc给出的数据也印证了这一趋势:2024年11月起,超过1000个BTC的地址越来越多。机构与巨鲸用户起到的“基石”的作用,支撑BTC走向新一波高峰。

● 减半周期指向历史新高

“宏观经济扰动只是涟漪,减半周期才是主导价格的潮汐。” Mr.Bai白先生基于BTC历史周期数据指出:BTC在减半后518天左右达到峰值的规律十年未失效。他补充道:“按2024年4月减半时间推算,BTC将在今年的8月至12月形成周期峰值,目标直指15万美元”。

● 市场结构根本性变革

BTC现货ETF的通过在改变玩家结构。米斯先生Bird指出:“这不再是散户的狂欢,BTC现货ETF通过后,贝莱德们疯狂吸入流动资金,正规军正在改写牛市剧本。”他强调:“这种转变意味着市场将从情绪驱动转向合规资金主导。”

二、山寨币市场分化,波场TRON的价值重估逻辑

在行业关注度持续走高的背景下,多位KOL预判资金可能将逐步外溢至山寨币市场,但一致强调“万币普涨”的盛况难以再现,仅有少数具备技术壁垒、真实收入与用户粘性的协议能够吸引资金的流入。

● 市场分化下的结构性机会

Crypto大山在Space中敏锐指出当前山寨币市场的结构性变迁:“这一轮山寨币整体波动剧烈且趋势向下,市场情绪成为主导因素。”他观察到仅有少数如波场TRON等技术扎实、具备实际应用场景的项目,能在BTC主导行情中走出独立走势。

● 投资策略重构:从热度追逐到价值蹲守

面对“如何挖掘低估值项目”的核心问题,米斯先生Bird提出认知变革:“山寨币投资需摒弃过去‘板块轮动赌涨’的思维,转向‘基建扎实’的潜力项目。”Crypto大山进一步补充筛选标准:技术是生存根基,实际应用场景决定需求可持续性,协议收入能力验证商业逻辑,用户活跃度则反映生态生命力。唯有满足这四大要素的”埋头建设者”才具备重估潜能。

波场TRON生态正是这一理念的绝佳例证:

1、开发者友好架构:波场TRON依托2500TPS高吞吐性能近乎零摩擦成本的底层优势,构建了覆盖全球的普惠金融基础设施。通过完全兼容EVM的虚拟机架构,支持Solidity开发者无缝迁移智能合约。

2、刚性应用场景:波场TRON通过稳定币支付网络、DeFi流动性引擎与Meme经济基础设施的三级架构,构建了覆盖全球的金融应用矩阵。截至2025年6月,其生态核心数据实现多维突破:TRC-20 USDT流通量占全球51%;JustLendDAO TVL突破64亿美元,稳居借贷市场龙头;DeFi协议JUST TVL 突破 97 亿美元;去中心化交易平台Sun.io TVL高达7.4亿美元;Meme币公平发行平台SunPump 上创建超98,000个Token;跨链协议BTTC网络累计处理交易超 2.9 亿笔,智能合约部署总量突破 760 万份。

3、协议收入能力:5 月波场 TRON 协议总收入超 3.43 亿美元,创下历史新高,平均每日收益高达 1100 万美元。

4、用户留存壁垒:TRON链上DeFi TVL超50亿美元(全链排名第五),24小时活跃地址248万。

三、Meme板块的波场TRON解法:SunPump如何重塑结构性机会

在Space圆桌中,Mr.Bai 白先生率先点明Meme币的生态引擎作用:”Meme是牛市的核心催化剂,更是市场情绪的温度计。无论是2021年狗狗币(DOGE)引领的‘动物园狂欢’还是2024年的新周期,Meme始终是增量资金的引流入口。”米斯先生Bird则进一步解构其深层价值链条:“Meme为加密世界搭建了最低门槛的入口,新人可能因狗头表情包代币完成首次链上交互,最终沉淀为比特币的长期持有者。”这种’娱乐入口-链上实践-价值沉淀’的转化漏斗,将圈外观望者批量转化为加密市场参与者。

当市场验证了情绪共识的商业价值,主流公链纷纷构建Meme经济闭环。其中,SunPump在波场TRON生态中上演了演教科书级案例。首先,SunPump凭借“一键发币”的AI Agent以及”推文即发币”的AI工具SunGenX,将Meme创建门槛降至极致,吸引用户创建超98,000个Token,带动SunPump实现3700万TRX收入。

有了流量的涌入,SunPump推动了整个波场TRON生态的繁荣。SUN.io的交易量在SunPump上线后大幅提升,其他DeFi项目如SunSwap和JustLend,也因SunPump带来的流量红利而获得增长。SunPump 平台推出后,波场 TRON 的DEX活跃度达到了 2022 年以来的最高水平。

SunPump已成为连接增量用户与底层设施的转换器。这恰恰证明了米斯先生Bird的观点:优质Meme协议能反哺公链基本面,而非传统认知的“吸血鬼效应”。

四、结语

当BTC冲向下一个高点时,加密市场正从喧嚣走向深层重构,波场TRON在这场变革中展现出生态韧性,波场TRON生态正在以稳定币为地基、Meme为流量、生态内循环为驱动,构建一个“可跑通的加密金融闭环”。波场TRON代表的“基建派”正用更低成本、更高效率、更广覆盖的生态网络,构建数字金融地基。当技术回归服务本质,市场自会用真金白银为价值加冕。

马斯克:后悔发布关于特朗普的帖子,帖子内容太过分了

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,马斯克发推表示,“我后悔上周发布关于特朗普的帖子。它们太过分了。”

Matrixport:本轮 ETH 上涨由杠杆主导,面临明显跳空风险

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,Matrixport 发布今日图表分析称,“以太坊资金费率已飙升至13.7%,创下今年二月以来的新高。这通常被市场解读为利好信号,有望吸引更多以太坊ETF的资金流入。然而,一个更值得关注的迹象是,期货未平仓合约量正逼近2024年12月的历史高点。显示本轮价格上涨的主要推手并非现货买家,而是加杠杆的期货交易者。

相较仍由现货需求主导的比特币,以太坊走势呈现分化。近期看涨期权买盘激增,叠加伽马对冲效应,令ETH面临明显跳空风险。市场愈发脆弱,对势头变化较为敏感。”

CryptoQuant 分析师:比特币波动性降至 200 ATR,投资者等待美国通胀数据

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,据 CryptoQuant 分析师 Axel Adler Jr 披露,比特币波动性已降至 200 ATR,投资者正在等待关键的美国通胀数据。若 CPI 数据强于预期,可能会冷却市场并降低美联储近期降息的可能性。

分析师:比特币第三季度可能表现低迷,以太坊有望”迎头赶上”

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,据 Cointelegraph 报道,Santiment 分析师 Brian Quinlivan 表示,社交媒体上对比特币下一个”历史新高”的预期正在增加,而市场通常与散户预期相反,比特币可能尚未准备好迎来另一波上涨,而以太坊则有可能带来惊喜。

彭博社:靠石油发家的德克萨斯大学,想在 Crypto 和 AI 领域赚钱

撰文:Janet Lorin

编译:Luffy,Foresight News

德克萨斯州皮奥特小镇的一个加密货币数据中心,位于从德克萨斯大学系统租赁的土地上

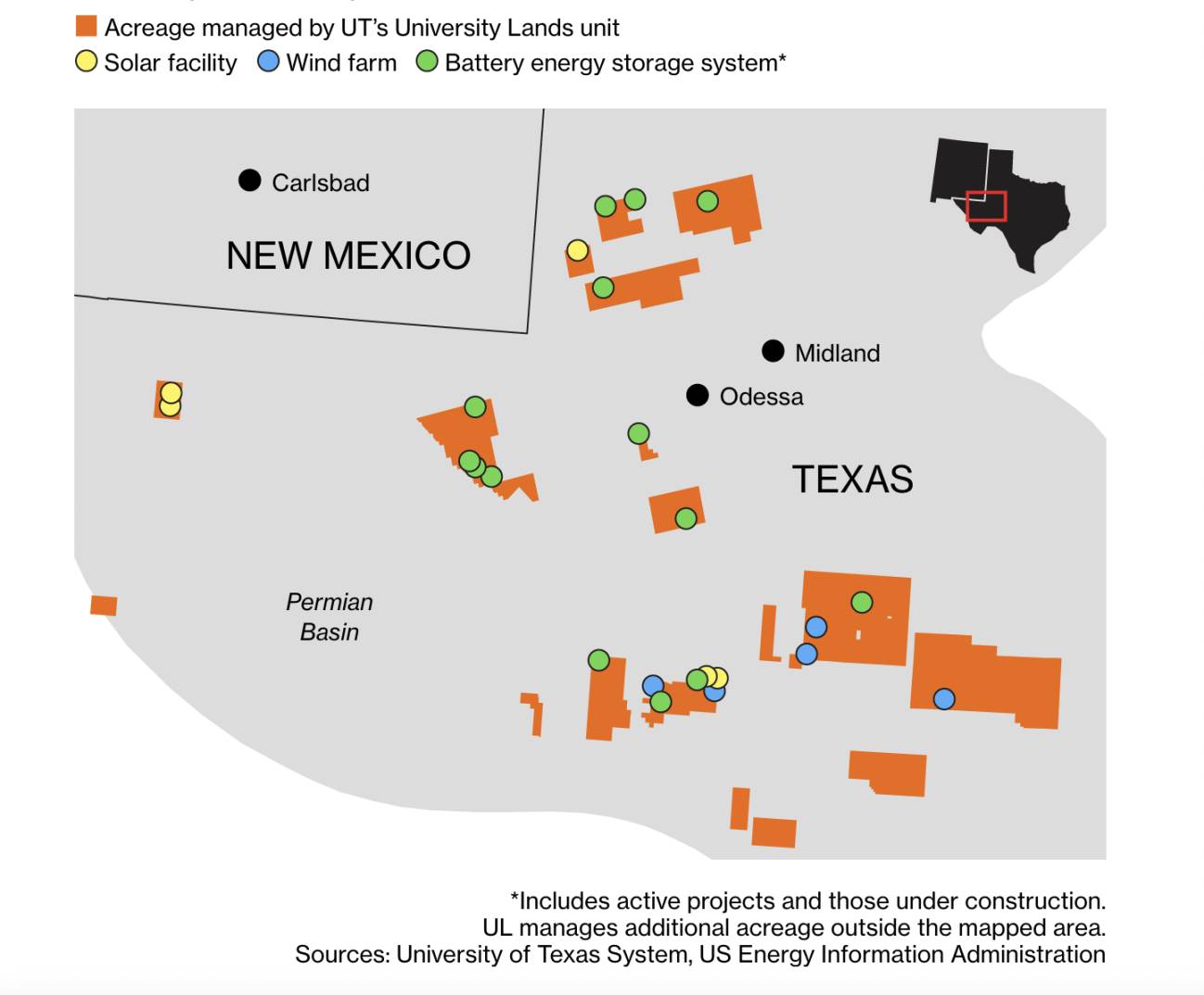

数十座风力涡轮机矗立在沙漠天空下,每座都有 50 层楼那么高。总共 80 万块太阳能电池板覆盖了一片灌木丛地,面积几乎相当于伦敦希思罗机场。在一个冷藏加密货币数据仓库里,成排的计算机服务器发出嘈杂的嗡嗡声,其占地面积可达纽约市两个街区。德克萨斯大学系统管理着所有这些新项目下方的土地,它们正在为数十万学生创造收入。

长期以来,德克萨斯大学系统一直依赖于出租其位于二叠纪盆地的庞大矿产地下资源的权益来赚钱:从北美最富饶的矿藏中开采石油和天然气。而在风车和太阳能农场下方,绵延数英里输送 「液体黄金」 的管道仍是其财富的关键。得益于多年来创纪录的化石燃料生产和投资收益,德克萨斯大学拥有 475 亿美元的捐赠基金,在高校领域排名第二,仅次于哈佛大学。

但德克萨斯大学系统(同时也为德克萨斯农工大学管理土地)如今正日益寻求在地上创造更多收入。除了数十年前就开始的地面开发项目:租赁道路、电力线和管道的修建权,以及用于放牧的田地使用权。该校现在又有了新的尝试:将土地出租用于可再生能源、电池存储和加密货币数据中心,创造了五年前几乎不存在的收入来源。

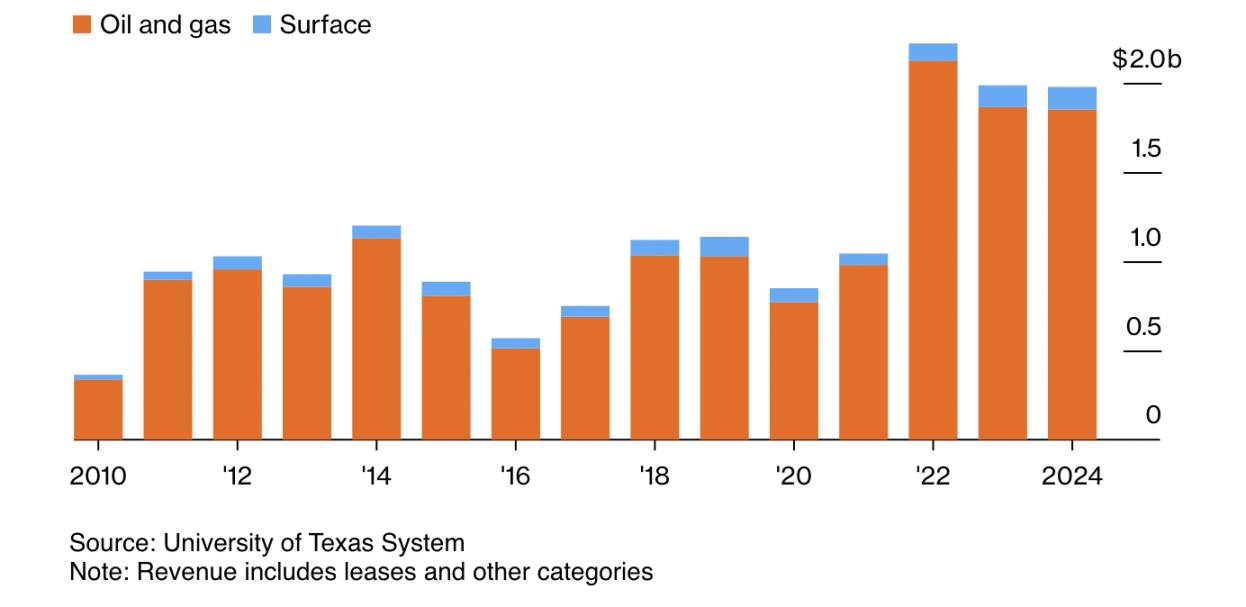

德克萨斯州兰金市的一个风力发电场

在截至去年 8 月的 1 年时间内,这些面向地面的项目总共产生了近 1.3 亿美元的收入。这是有史以来的最高金额,约为 15 年前的 5 倍。这笔收入超过了德克萨斯大学奥斯汀分校(该州旗舰校区)当年奖学金和助学金资助金额的一半。

德克萨斯大学系统土地持有收入(截至 8 月 31 日的各年度)

今年 5 月,德克萨斯大学达成了一项初步协议,将 20 万英亩(占其土地持有量的 10%)租赁给总部位于弗吉尼亚州的 Apex 清洁能源公司,用于风能和太阳能发电。该公司的客户包括 Facebook 的母公司 Meta 和美国陆军。尽管财务细节尚未公布,但这将是德克萨斯大学迄今为止最大的地面项目交易。

如果这类项目取得成功,德克萨斯大学预计在未来几十年内每年增加数千万美元的收入。该校正寻求为人工智能大型数据中心、帮助公用事业公司和其他机构防止碳排放进入大气的公司,以及天然气发电厂提供场地。

University Lands(德克萨斯大学管理州属财产的部门)首席执行官 William Murphy Jr.正试图实现该体系收入的多元化。一些石油公司首席执行官最近表示,二叠纪盆地的美国产量已达到或接近峰值。「我们的使命是为该机构创造永久收入。我们有长远的眼光,30 到 50 年,」 Murphy 说,「我们认为这是一场长跑,而我们正处于起点。」

德克萨斯大学 University Lands 首席执行官 William Murphy Jr.在他休斯顿的办公室里

德克萨斯大学的战略出台之际,可再生能源在华盛顿特区正受到抨击。为了扭转拜登政府对可再生能源的支持,化石燃料倡导者总统唐纳德・特朗普猛烈抨击风力涡轮机,称其难看且不可靠。「巨大、丑陋的风车 —— 它们毁了你的社区,」 他在 1 月份说。

德克萨斯州本身对可再生能源的爱恨交加可能会给德克萨斯大学的计划带来挑战。该州是美国最大的风力发电生产州,太阳能排名第二,仅次于加利福尼亚州。「我们相信‘全方位’的能源发展方针,」 该州共和党州长 Greg Abbott 在 12 月说。

为了支持二叠纪盆地的这一战略,德克萨斯州公共事业委员会在 4 月批准了一项 101 亿美元的计划,建设三条输电线路,以帮助满足石油钻井平台、新数据中心、加密货币矿场和制氢厂的需求。「如果没有这些新的输电线路,没有人会想在西德克萨斯扩大风能和太阳能供应,」 休斯顿大学能源经济学家 Ed Hirs 说。

然而,2021 年,一场毁灭性的冬季风暴导致大规模停电后,该州共和党人却将责任归咎于电网对风能和太阳能的依赖。研究发现,天然气电厂的故障是造成停电的主要原因。尽管如此,共和党控制的德克萨斯州立法机构仍在考虑一些法案,这些法案将使建设太阳能和风能项目更加昂贵和困难。

Murphy 表示,如果德克萨斯州官员远离可再生能源,德克萨斯大学可以改变策略。例如,德克萨斯大学可以支持由天然气驱动的项目。「如果这些激励措施发生变化,可能会改变西德克萨斯的现状,」 他说,「我们不是一个政治实体,我们不会推动任何事。」

Murphy 在休斯顿的办公室墙上挂满了早期石油钻井平台的黑白照片,办公室靠近康菲石油公司总部和伦敦壳牌公司在美国的主要前哨站。一个老式油泵上的木轮占据了办公室的主要位置,这个木轮有 Murphy 的两倍高,这表明德克萨斯大学仍然非常重视从化石燃料中赚钱。「我们计划让石油和天然气存在很长时间,」47 岁的 Murphy 说,他是第五代德克萨斯人,曾是石油和天然气律师,一度管理该州最大的养牛场之一。

在德克萨斯州皮奥特,一名操作员在德克萨斯大学管理的土地上的一口井燃烧多余的天然气

德克萨斯大学负责监督二叠纪盆地 3300 平方英里的土地,面积几乎相当于特拉华州和罗德岛州的总和,横跨 19 个县,以著名的石油小镇米德兰为中心。在 19 世纪,州宪法将这些土地的矿产和地表开采权授予了德克萨斯大学。当时,除了放牧之外,这片干旱的土地被认为几乎没有价值。但钻探者在 1923 年发现了石油,为德克萨斯州的高等教育带来了财富。

德克萨斯大学本身不勘探石油或天然气,也不开发州属土地上的任何项目。它出租这些土地,并根据石油和天然气的产量收取特许权使用费。过去 15 年,向石油和天然气公司出租的土地创造了 158 亿美元的收入。在价格和产量上涨的情况下,特许权使用费最近激增,每年收入超过 20 亿美元。

德克萨斯大学体系管理的土地上的可再生能源和能源存储项目

所有这些资金都流入了一个支持德克萨斯州两所大型公立大学的基金。其中三分之二用于德克萨斯大学,三分之一用于德克萨斯农工大学,后者拥有 200 亿美元的捐赠基金。这两个系统总共教育约 35 万名学生。它们还运营医院,包括德克萨斯大学在休斯顿的 MD 安德森癌症中心。

州宪法规定,石油和天然气收入必须用于资本支出,如建造教室、医院和实验室,而不是日常运营。这笔财富促成了一场建设热潮,最近又拨款 5000 万美元用于德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校新建癌症和外科中心,6000 万美元用于资助德克萨斯大学阿灵顿分校建设一座配备虚拟现实实验室的「智能医院」,以及 5400 万美元用于支持梅斯商学院在德克萨斯农工大学旗舰校区建造新址。

新的地面项目收入可用于 「学术卓越」 等类别和支持特殊计划。尽管与化石燃料收入相比仍然很小,但非石油和天然气收入在过去 15 年中总计达 12 亿美元,并且一直在急剧上升。去年 11 月,德克萨斯大学系统宣布,利用其捐赠基金、非化石燃料资金和其他来源,为九个校区所有家庭收入在 10 万美元或以下的本科生免除学费。

如今,这类资金对大学尤其有价值,因为在高等教育面临不利的环境下,它具有灵活性。特朗普政府一直在与精英大学对抗,切断了其不喜欢领域的联邦资金,包括任何被视为与多样性、公平和包容相关的领域。一项共和党法案正寻求对最大的私立大学捐赠基金的投资收入征收高达 21% 的税。作为公立学校系统,德克萨斯大学不在攻击目标之列,而且无论如何,其人均捐赠(政府衡量财富的标准)都太低了,约为 23 万美元,而哈佛大学则超过 200 万美元。

鉴于人口和高等教育入学人数不断增长,德克萨斯州仍渴望获得更多资源。通过与 NextEra 能源公司(位于佛罗里达州朱诺比奇的可再生能源供应商)等公司合作,德克萨斯大学已经签署了 5 份风能和 5 份太阳能租赁协议。它还有 4 份用于加密货币挖矿的协议,以及 14 份用于电池存储系统的协议,这些系统要么正在运行,要么正在建设中。在上一财年创纪录的 1.27 亿美元非石油来源收入中,只有 700 万美元来自可再生能源。

德克萨斯州皮奥特的一个加密货币数据中心,位于从德克萨斯大学系统租赁的土地上

最大的好处可能是为大型数据中心租赁土地,这些数据中心因其巨大的能源消耗而引发了争议。科技公司承诺花费数千亿美元建造它们,以满足人工智能的计算需求。「德克萨斯州正受到所有人的关注,」CBRE 集团负责为公司寻找数据中心土地的高级副总裁 Brant Bernet 说。

Murphy 正在谨慎地达成这些交易,因为他不想占用太多土地,而放弃更多有利可图的机会。「我们需要最大化收益,但不能操之过急,」 他说,「我们了解未来,我们也了解它的潜力。」

市场消息:欧盟希望将美欧贸易谈判延长至特朗普设定的7月期限之后

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,据金十数据报道,有市场消息称,欧盟希望将美欧贸易谈判延长至特朗普设定的7月期限之后。

聚焦 CPI 与降息预期,火币 HTX 将联合多位资深分析师共探加密市场走势与投资机会

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,据官方社媒消息,火币 HTX 将于今日 20 时举办“CPI 在即,降息遥遥?宏观转折下,加密市场下半年怎么走?“主题直播。届时,天晴 ETH、吴三爷(交易指明灯)、文征明.BTC、Williamyuan、Kaede Tai 等多位资深分析师将探讨 BTC 能否突破关键阻力位,预测下半年加密市场的走向,并揭示在宏观政策环境下的潜在投资机会。

预约直播: https://x.com/i/spaces/1lPKqMdwYZlKb/peek

全网以太坊持仓量达 415.46亿美元,创历史新高

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,据 Coinglass 数据,全网以太坊持仓总量达1493.97万枚(约合415.46亿美元),24小时涨幅达7.53%。

其中,币安以274.61万枚以太坊(约合76.34亿美元)居首,占比18.37%,24小时涨幅11.30%;CME以117.63万枚以太坊(约合32.70亿美元)位列第二,占比7.87%,24小时涨幅13.01%;OKX以87.92万枚以太坊(约合24.44亿美元)位列第三,占比5.88%,24小时涨幅8.02%。

日本央行呼吁加大力度推动数字货币发展,以进入无现金社会

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,据金十数据报道,日本央行官员正在加大呼吁力度,推动日本跟上数字货币的快速发展,这可能会加速“现金为王”的日本向无现金支付的转变。

日本政府数据显示,该国2024年无现金支付的比例从2010年的13.2%上升至42.8%,提前一年超过政府设定的40%的目标。尽管日本在支付技术方面全球落后,但无现金交易的增加正迫使政策制定者确保他们准备好适应公众对支付和结算方式的偏好变化。这包括发行央行数字货币(CBDC)。

日本央行执行董事Kazushige Kamiyama表示:“尽管日本的纸币发行量仍然很高,但随着数字化的快速发展,未来纸币的使用量可能会大幅下降”。“因此,日本必须考虑现在可以采取哪些措施,以确保其零售结算系统方便、高效、普遍可用,同时又安全、有韧性。”日本央行副行长内田真一表示,CBDC可能成为塑造日本支付和结算系统未来的“基础设施的关键组成部分”,但他强调,预计日本短期内对现金的需求不会消失。

Bitget 链上交易(Onchain)上线 Toli、WOD、DBS 代币

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,Bitget 链上交易(Onchain) 上线 Solana 及 BNB Smart Chain 生态的 MEME 代币 Toli、WOD、DBS。用户在链上交易板块即可开启交易。

Bitget 链上交易(Onchain) 旨在无缝连接 CEX 与 DEX,为用户提供更加便捷、高效、安全的链上交易体验。用户可直接使用 Bitget 现货账户(USDT/USDC)交易链上热门资产。目前已支持 Solana(SOL)、BNB Smart Chain(BSC)与 Base 等热门公链。

Bitget 链上交易(Onchain)上线 Toli、WOD、DBS 代币

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,Bitget 链上交易(Onchain) 上线 Solana 及 BNB Smart Chain 生态的 MEME 代币 Toli、WOD、DBS。用户在链上交易板块即可开启交易。

Bitget 链上交易(Onchain) 旨在无缝连接 CEX 与 DEX,为用户提供更加便捷、高效、安全的链上交易体验。用户可直接使用 Bitget 现货账户(USDT/USDC)交易链上热门资产。目前已支持 Solana(SOL)、BNB Smart Chain(BSC)与 Base 等热门公链。

OpenAI 创始人奥特曼新文:温和奇点已降临,2030 年人类命运大转折

作者:JYH,新智元

奥特曼亲笔长文「温和的奇点」,在AI圈内掀起巨震。他预示了人类正迈向超级智能时代,奇点不会一夜袭来,而是悄然渗透。

o3-pro炸场后,奥特曼第一时间发布了最新博文——温和的奇点。

文章一开头,紧迫感便扑面而来:

人类已跨越AI发展的「事件视界」,进入指数级加速发展阶段。

奥特曼认为,奇点并非一夜之间到来,而是悄然渗透:惊奇变为常态,常态变为底线。

内文中,他还对未来5年技术时间线,给出了自己的预测:

-

2025年:智能体可进行真实认知工作(如编程),工作方式正在被重塑;

-

2026年:AI可能具备发现新知识的能力;

-

2027年:机器人有望在物理世界中执行任务;

-

2030年:个体的产出能力远超2020年,社会生产方式将有巨大变化。

值得一提的是,这是奥特曼最后一篇亲笔文章,没有一点AI含量。

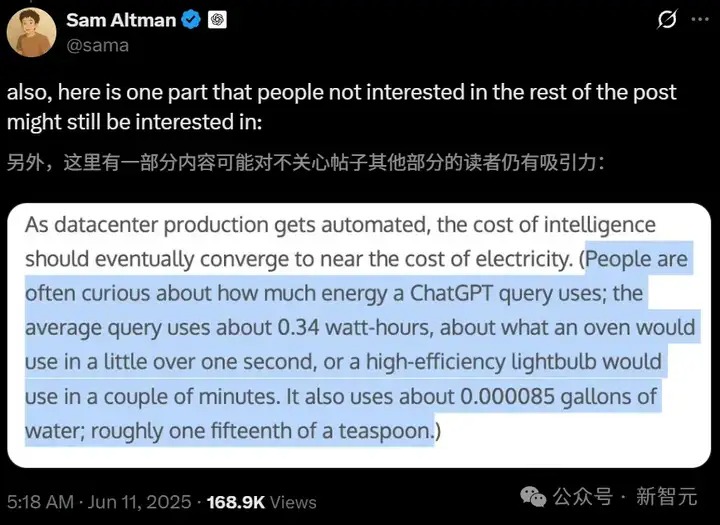

他还指出,另一个被忽视部分内容,就是ChatGPT每次查询消耗量。

ChatGPT平均每次查询需要消耗约0.34瓦时的电能,大致相当于一台烤箱运行1秒多钟,或者一个节能灯泡点亮几分钟。

此外,每次查询还需耗约0.000085加仑的水,差不多是一茶匙的1/15。

接下来,一起跟着奥特曼的视角窥探AI未来。

人类跨越临界点,就是现在

我们已经越过了事件视界(event horizon),「飞升」已经开始。

在天体物理学中,事件(event)如果超过事件视界,将无法影响外部观察者

人类距离构建数字超级智能仅一步之遥,但至少到目前为止,这个过程远比想象的要平稳。

机器人还没满大街跑,大多数人也没有整天和AI对话。我们依旧会生老病死,也仍然无法轻松进入太空,宇宙中还有许多未解之谜。

然而,我们确实已构建出在诸多方面远超人类的智能系统,它们或将极大地提升生产力。那些曾被认为最不可能的科学突破已经完成;正是这些来之不易的洞见,催生了GPT-4和o3这样的系统,而它们将引领我们走向更远的未来。

在多方面,AI将为世界做出贡献。

其中,AI将推动科学加速进步和提高生产力,为生活质量带来巨大飞跃。未来会比现在美好得多。科学进步是整体发展的最大引擎,一想到未来无限的可能性,就令人无比激动。

从某种重要的意义上说,ChatGPT已比历史上任何人都要更强大。

每天有数亿人依赖它处理日益重要的任务:微小的新功能可能产生巨大的积极影响,而微小的偏差在数亿人的使用下,也能造成巨大的负面冲击。

五年时间表,2030成下个节点

2025年,能胜任真正认知工作的AI智能体已经到来,编写代码的方式将被永久改变。2026年,人类或许会迎来能够洞察新知的系统。2027年,可以在物理世界执行任务的机器人或将问世。

更多的人将能够创造软件和艺术。但世界对这两者的需求也将水涨船高。只要拥抱新工具,专家们很可能依旧遥遥领先于新手。

总而言之,到2030年,个人的工作效率将远超2020年,这将是惊人的变化,很多人都将找到从中受益的方式。

在一些非常重要的方面,2030年或许不会有天翻地覆的差异。大家仍会关爱家人、表达创意、享受游戏、湖中畅游。

但在其他同样重要的方面,2030年可能会与过往任何时代都截然不同。我们尚不知晓人工智能可以超越人类多少,但即将找到答案。

在2030年代,智慧与能源——即创意,以及将创意变为现实的能力——将会变得空前充裕。

长久以来,这两者一直是限制人类进步的根本因素;若能拥有充裕的智慧和能源(以及良好的治理),我们理论上便可拥有一切。

AI自转飞轮越来越快,奇点悄然渗透

我们已然生活在令人难以置信的数字智能时代,在最初的震惊过后,大多数人已习以为常。

我们很快就从惊叹AI能生成文笔优美的段落,转而期待它能创作出文笔优美的小说;从惊叹它能做出挽救生命的医疗诊断,转而期待它能研发出治愈方案;从惊叹它能编写一个小型程序,转而期待它能创立一家全新公司。

奇点的发展就是如此:昔日奇迹沦为寻常之物,再变为平平无奇的标配。

从科学家口中,OpenAI得知,他们的生产力比使用AI前提高了两到三倍。

高级AI,意义非凡,但或许没有什么比用它来加速AI自身的研究更重大的了。我们或许能发现新的计算载体、更优的算法,以及其他意外之喜。若能用一年甚至一个月完成十年的研究,进步的速度显然将完全不同。

从今往后,已有的工具将帮助我们获得更深刻的科学洞见,并协助我们创造更优异的AI系统。

当然,这与AI系统完全自主地更新代码并非一回事,但它无疑已是递归自我改进的雏形。其他的自我强化循环,也已开始运转。

巨大的经济价值创造,开启了基础设施建设加速扩张的飞轮,以支撑这些日益强大的AI系统。

而机器人制造其他机器人,也已不再遥远,而某种意义上,这也包括数据中心建造其他数据中心。

如果我们必须用传统方式制造第一批百万台人形机器人,但之后它们就能运作整个供应链——开采和提炼矿物、驾驶卡车、运营工厂等等——来制造更多机器人,而这些机器人又能建造更多芯片制造设施、数据中心等,那么进步的速度显然会大不相同。

随着数据中心生产实现自动化,智能的成本最终应会趋近于电力成本。

(人们常好奇ChatGPT每次查询的能耗:平均每次查询约消耗0.34瓦时,相当于烤箱运行一秒多钟,或高效节能灯泡工作几分钟。同时消耗约0.000085加仑水,约合十五分之一茶匙。)

逼近AGI终点,AI奇迹成为常态

科技进步将持续加速,而人类也将一如既往地适应一切变化。

固然会有阵痛,比如某些行业的工作岗位整体消失,但另一方面,世界财富的增长将如此迅猛,以至于我们能够认真探讨以往无法想象的新政策构想。

或许,我们不会一蹴而就地订立全新的社会契约,但几十年后回望,量变终将引发质变。

以史为鉴,我们将找到新的目标和新的需求,并迅速吸收新工具。期望会上升,但能力提升同样迅速,所有人的生活品质都会变得更好。

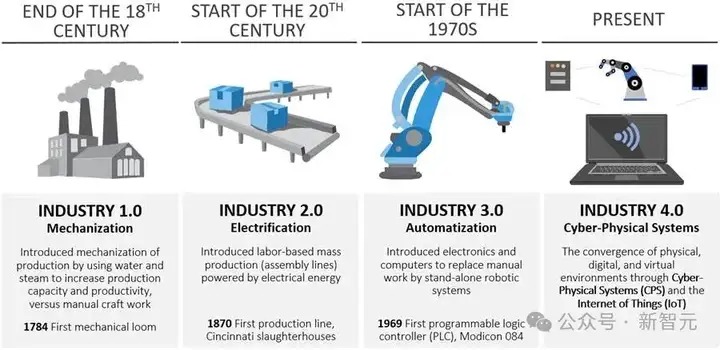

工业革命后的职业变迁,就是很好的例证

人类将为彼此创造出愈加美好的事物。

与AI相比,人类拥有一种长期、重要且独特的优势:我们天生就关心他人及其所思所为,而对机器则不太在意。

一千年前的农夫,如果看到今天许多人的工作,会说这根本就是「假工作」,会认为现代人不过是吃饱喝足、骄奢淫逸后,玩着游戏自娱自乐。

一千年后的人们看待我们这个时代的工作时,真希望他们也会觉得那是非常「假」的工作,但毫不怀疑,从事者会感到它们极其重要,心满意足。

新的奇迹涌现速度惊人。

今天,我们甚至难以想象2035年会有什么新发现——

或许我们今年刚解开高能物理之谜,明年就开始了太空殖民;又或许今年在材料科学上取得重大突破,明年就拥有了真正的高带宽脑机接口。

许多人会选择一如既往地生活,但至少有一部分人可能会决定「接入」。

展望未来,这一切似乎匪夷所思。但当我们身处其中时,也许会感到震撼,却仍能应对自如。

从相对的视角来看,奇点渐进发生,融合缓慢进行。

我们正攀登在技术指数级增长的漫长曲线上:向前看时,它似乎陡峭得无法攀登;向后看时,却又显得平坦无奇。但它始终是一条平滑的曲线。

(试想2020年时,若有人说2025年就会出现接近AGI的产物,听起来会有多么不可思议,再对比一下过去这五年的真实历程。)

超级智能大脑,任重道远

巨大的机遇,也伴随着严峻的挑战。

我们固然需要从技术和社会层面解决安全问题,但鉴于其巨大的经济影响,让超级智能得到广泛普及也至关重要。

最佳路径或许是这样的:

首先,解决对齐问题(alignment problem)。这意味着必须能强有力地保证,AI系统会朝着人类集体长远追求的真正目标去学习和行动。

社交媒体的信息流,便是目标错位的AI例子:背后的算法极其擅长让你不停刷新,也清晰地洞察你的短期偏好,但它之所以能做到这一点,是利用了你大脑的某种机制,而这种机制会凌驾于你的长期偏好之上

然后,专注于让超级智能变得廉价、易得,并且不过度集中于任何个人、公司或国家。

社会是富有韧性、创造力且适应力极强的。如果能驾驭人类的集体意愿和智慧,那么尽管会犯下许多错误,有些事态会变得非常糟糕,但我们终将快速学习和适应,并利用这项技术实现效益最大化、风险最小化。

在社会必须划定的宽泛边界内,给予用户充分的自由,这一点似乎至关重要。全世界越早开始探讨这些边界,以及定义集体对齐(collective alignment),就越有利。

整个行业,而非仅是OpenAI,正在为世界构建一个大脑。

它将是高度个性化的,人人皆可轻松使用;我们唯一的瓶颈,将是好的创意。

长久以来,创业圈的技术人员总是取笑那些「点子大王」——他们有想法,却需要找团队来实现。但在奥特曼自己看来,这些人即将迎来自己的高光时刻。

如今,OpenAI扮演着多重角色,但首要身份,是一家超级智能研究公司。

前路漫漫,任重道远,但大部分道路已被照亮,未知领域正迅速消散。能够投身于我们所热爱的事业,我们倍感荣幸。

「廉价到无需计量的智能」已触手可及。这番话听起来或许很疯狂,但倘若我们在2020年就告诉您世界将是今天的样貌,那听起来恐怕比我们眼下对2030年的预测还要疯狂。

愿我们能平稳、指数级且波澜不惊地迈向超级智能时代。

OpenAI 创始人奥特曼新文:温和奇点已降临,2030 年人类命运大转折

作者:JYH,新智元

奥特曼亲笔长文「温和的奇点」,在AI圈内掀起巨震。他预示了人类正迈向超级智能时代,奇点不会一夜袭来,而是悄然渗透。

o3-pro炸场后,奥特曼第一时间发布了最新博文——温和的奇点。

文章一开头,紧迫感便扑面而来:

人类已跨越AI发展的「事件视界」,进入指数级加速发展阶段。

奥特曼认为,奇点并非一夜之间到来,而是悄然渗透:惊奇变为常态,常态变为底线。

内文中,他还对未来5年技术时间线,给出了自己的预测:

-

2025年:智能体可进行真实认知工作(如编程),工作方式正在被重塑;

-

2026年:AI可能具备发现新知识的能力;

-

2027年:机器人有望在物理世界中执行任务;

-

2030年:个体的产出能力远超2020年,社会生产方式将有巨大变化。

值得一提的是,这是奥特曼最后一篇亲笔文章,没有一点AI含量。

他还指出,另一个被忽视部分内容,就是ChatGPT每次查询消耗量。

ChatGPT平均每次查询需要消耗约0.34瓦时的电能,大致相当于一台烤箱运行1秒多钟,或者一个节能灯泡点亮几分钟。

此外,每次查询还需耗约0.000085加仑的水,差不多是一茶匙的1/15。

接下来,一起跟着奥特曼的视角窥探AI未来。

人类跨越临界点,就是现在

我们已经越过了事件视界(event horizon),「飞升」已经开始。

在天体物理学中,事件(event)如果超过事件视界,将无法影响外部观察者

人类距离构建数字超级智能仅一步之遥,但至少到目前为止,这个过程远比想象的要平稳。

机器人还没满大街跑,大多数人也没有整天和AI对话。我们依旧会生老病死,也仍然无法轻松进入太空,宇宙中还有许多未解之谜。

然而,我们确实已构建出在诸多方面远超人类的智能系统,它们或将极大地提升生产力。那些曾被认为最不可能的科学突破已经完成;正是这些来之不易的洞见,催生了GPT-4和o3这样的系统,而它们将引领我们走向更远的未来。

在多方面,AI将为世界做出贡献。

其中,AI将推动科学加速进步和提高生产力,为生活质量带来巨大飞跃。未来会比现在美好得多。科学进步是整体发展的最大引擎,一想到未来无限的可能性,就令人无比激动。

从某种重要的意义上说,ChatGPT已比历史上任何人都要更强大。

每天有数亿人依赖它处理日益重要的任务:微小的新功能可能产生巨大的积极影响,而微小的偏差在数亿人的使用下,也能造成巨大的负面冲击。

五年时间表,2030成下个节点

2025年,能胜任真正认知工作的AI智能体已经到来,编写代码的方式将被永久改变。2026年,人类或许会迎来能够洞察新知的系统。2027年,可以在物理世界执行任务的机器人或将问世。

更多的人将能够创造软件和艺术。但世界对这两者的需求也将水涨船高。只要拥抱新工具,专家们很可能依旧遥遥领先于新手。

总而言之,到2030年,个人的工作效率将远超2020年,这将是惊人的变化,很多人都将找到从中受益的方式。

在一些非常重要的方面,2030年或许不会有天翻地覆的差异。大家仍会关爱家人、表达创意、享受游戏、湖中畅游。

但在其他同样重要的方面,2030年可能会与过往任何时代都截然不同。我们尚不知晓人工智能可以超越人类多少,但即将找到答案。

在2030年代,智慧与能源——即创意,以及将创意变为现实的能力——将会变得空前充裕。

长久以来,这两者一直是限制人类进步的根本因素;若能拥有充裕的智慧和能源(以及良好的治理),我们理论上便可拥有一切。

AI自转飞轮越来越快,奇点悄然渗透

我们已然生活在令人难以置信的数字智能时代,在最初的震惊过后,大多数人已习以为常。

我们很快就从惊叹AI能生成文笔优美的段落,转而期待它能创作出文笔优美的小说;从惊叹它能做出挽救生命的医疗诊断,转而期待它能研发出治愈方案;从惊叹它能编写一个小型程序,转而期待它能创立一家全新公司。

奇点的发展就是如此:昔日奇迹沦为寻常之物,再变为平平无奇的标配。

从科学家口中,OpenAI得知,他们的生产力比使用AI前提高了两到三倍。

高级AI,意义非凡,但或许没有什么比用它来加速AI自身的研究更重大的了。我们或许能发现新的计算载体、更优的算法,以及其他意外之喜。若能用一年甚至一个月完成十年的研究,进步的速度显然将完全不同。

从今往后,已有的工具将帮助我们获得更深刻的科学洞见,并协助我们创造更优异的AI系统。

当然,这与AI系统完全自主地更新代码并非一回事,但它无疑已是递归自我改进的雏形。其他的自我强化循环,也已开始运转。

巨大的经济价值创造,开启了基础设施建设加速扩张的飞轮,以支撑这些日益强大的AI系统。

而机器人制造其他机器人,也已不再遥远,而某种意义上,这也包括数据中心建造其他数据中心。

如果我们必须用传统方式制造第一批百万台人形机器人,但之后它们就能运作整个供应链——开采和提炼矿物、驾驶卡车、运营工厂等等——来制造更多机器人,而这些机器人又能建造更多芯片制造设施、数据中心等,那么进步的速度显然会大不相同。

随着数据中心生产实现自动化,智能的成本最终应会趋近于电力成本。

(人们常好奇ChatGPT每次查询的能耗:平均每次查询约消耗0.34瓦时,相当于烤箱运行一秒多钟,或高效节能灯泡工作几分钟。同时消耗约0.000085加仑水,约合十五分之一茶匙。)

逼近AGI终点,AI奇迹成为常态

科技进步将持续加速,而人类也将一如既往地适应一切变化。

固然会有阵痛,比如某些行业的工作岗位整体消失,但另一方面,世界财富的增长将如此迅猛,以至于我们能够认真探讨以往无法想象的新政策构想。

或许,我们不会一蹴而就地订立全新的社会契约,但几十年后回望,量变终将引发质变。

以史为鉴,我们将找到新的目标和新的需求,并迅速吸收新工具。期望会上升,但能力提升同样迅速,所有人的生活品质都会变得更好。

工业革命后的职业变迁,就是很好的例证

人类将为彼此创造出愈加美好的事物。

与AI相比,人类拥有一种长期、重要且独特的优势:我们天生就关心他人及其所思所为,而对机器则不太在意。

一千年前的农夫,如果看到今天许多人的工作,会说这根本就是「假工作」,会认为现代人不过是吃饱喝足、骄奢淫逸后,玩着游戏自娱自乐。

一千年后的人们看待我们这个时代的工作时,真希望他们也会觉得那是非常「假」的工作,但毫不怀疑,从事者会感到它们极其重要,心满意足。

新的奇迹涌现速度惊人。

今天,我们甚至难以想象2035年会有什么新发现——

或许我们今年刚解开高能物理之谜,明年就开始了太空殖民;又或许今年在材料科学上取得重大突破,明年就拥有了真正的高带宽脑机接口。

许多人会选择一如既往地生活,但至少有一部分人可能会决定「接入」。

展望未来,这一切似乎匪夷所思。但当我们身处其中时,也许会感到震撼,却仍能应对自如。

从相对的视角来看,奇点渐进发生,融合缓慢进行。

我们正攀登在技术指数级增长的漫长曲线上:向前看时,它似乎陡峭得无法攀登;向后看时,却又显得平坦无奇。但它始终是一条平滑的曲线。

(试想2020年时,若有人说2025年就会出现接近AGI的产物,听起来会有多么不可思议,再对比一下过去这五年的真实历程。)

超级智能大脑,任重道远

巨大的机遇,也伴随着严峻的挑战。

我们固然需要从技术和社会层面解决安全问题,但鉴于其巨大的经济影响,让超级智能得到广泛普及也至关重要。

最佳路径或许是这样的:

首先,解决对齐问题(alignment problem)。这意味着必须能强有力地保证,AI系统会朝着人类集体长远追求的真正目标去学习和行动。

社交媒体的信息流,便是目标错位的AI例子:背后的算法极其擅长让你不停刷新,也清晰地洞察你的短期偏好,但它之所以能做到这一点,是利用了你大脑的某种机制,而这种机制会凌驾于你的长期偏好之上

然后,专注于让超级智能变得廉价、易得,并且不过度集中于任何个人、公司或国家。

社会是富有韧性、创造力且适应力极强的。如果能驾驭人类的集体意愿和智慧,那么尽管会犯下许多错误,有些事态会变得非常糟糕,但我们终将快速学习和适应,并利用这项技术实现效益最大化、风险最小化。

在社会必须划定的宽泛边界内,给予用户充分的自由,这一点似乎至关重要。全世界越早开始探讨这些边界,以及定义集体对齐(collective alignment),就越有利。

整个行业,而非仅是OpenAI,正在为世界构建一个大脑。

它将是高度个性化的,人人皆可轻松使用;我们唯一的瓶颈,将是好的创意。

长久以来,创业圈的技术人员总是取笑那些「点子大王」——他们有想法,却需要找团队来实现。但在奥特曼自己看来,这些人即将迎来自己的高光时刻。

如今,OpenAI扮演着多重角色,但首要身份,是一家超级智能研究公司。

前路漫漫,任重道远,但大部分道路已被照亮,未知领域正迅速消散。能够投身于我们所热爱的事业,我们倍感荣幸。

「廉价到无需计量的智能」已触手可及。这番话听起来或许很疯狂,但倘若我们在2020年就告诉您世界将是今天的样貌,那听起来恐怕比我们眼下对2030年的预测还要疯狂。

愿我们能平稳、指数级且波澜不惊地迈向超级智能时代。

币安:达到 229 分 Alpha 积分的用户可以参与 IDOL TGE 活动

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,据官方公告,IDOL TGE 的参与门槛现已公布,用户需达到 229 分 Alpha 积分方可参与。

黑客组织 Librarian Ghouls 攻击俄罗斯设备进行加密货币挖矿

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,据 Cointelegraph 报道,黑客组织 Librarian Ghouls(又称 Rare Werewolf)已入侵数百台俄罗斯设备并利用它们进行加密货币挖矿。

该组织通过伪装成合法组织的钓鱼邮件传播恶意软件,感染设备后建立远程连接并禁用 Windows Defender 等安全系统。黑客会收集设备的 RAM、CPU 核心和 GPU 信息,以优化配置加密货币挖矿程序。

这一黑客事件始于 2023 年 12 月,攻击活动主要影响俄罗斯的工业企业和工程学校,白俄罗斯和哈萨克斯坦也有受害者。Kaspersky 推测 Librarian Ghouls 可能是黑客行动主义者,因为他们依赖合法的第三方工具而非开发自己的恶意程序,这是类似组织常用的技术。

Crypto AI 的圣杯:去中心化训练的前沿探索

撰文:0xjacobzhao 及 ChatGPT 4o

特别感谢 Advait Jayant(Peri Labs)、Sven Wellmann(Polychain Capital)、Chao(Metropolis DAO)、Jiahao(Flock)、Alexander Long(Pluralis Research)Ben Fielding & Jeff Amico (Gensyn) 的建议与反馈。

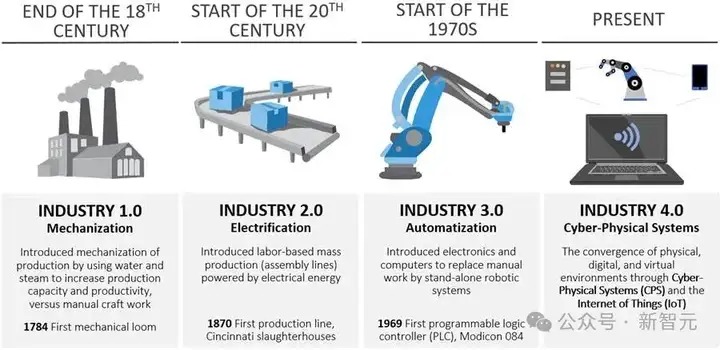

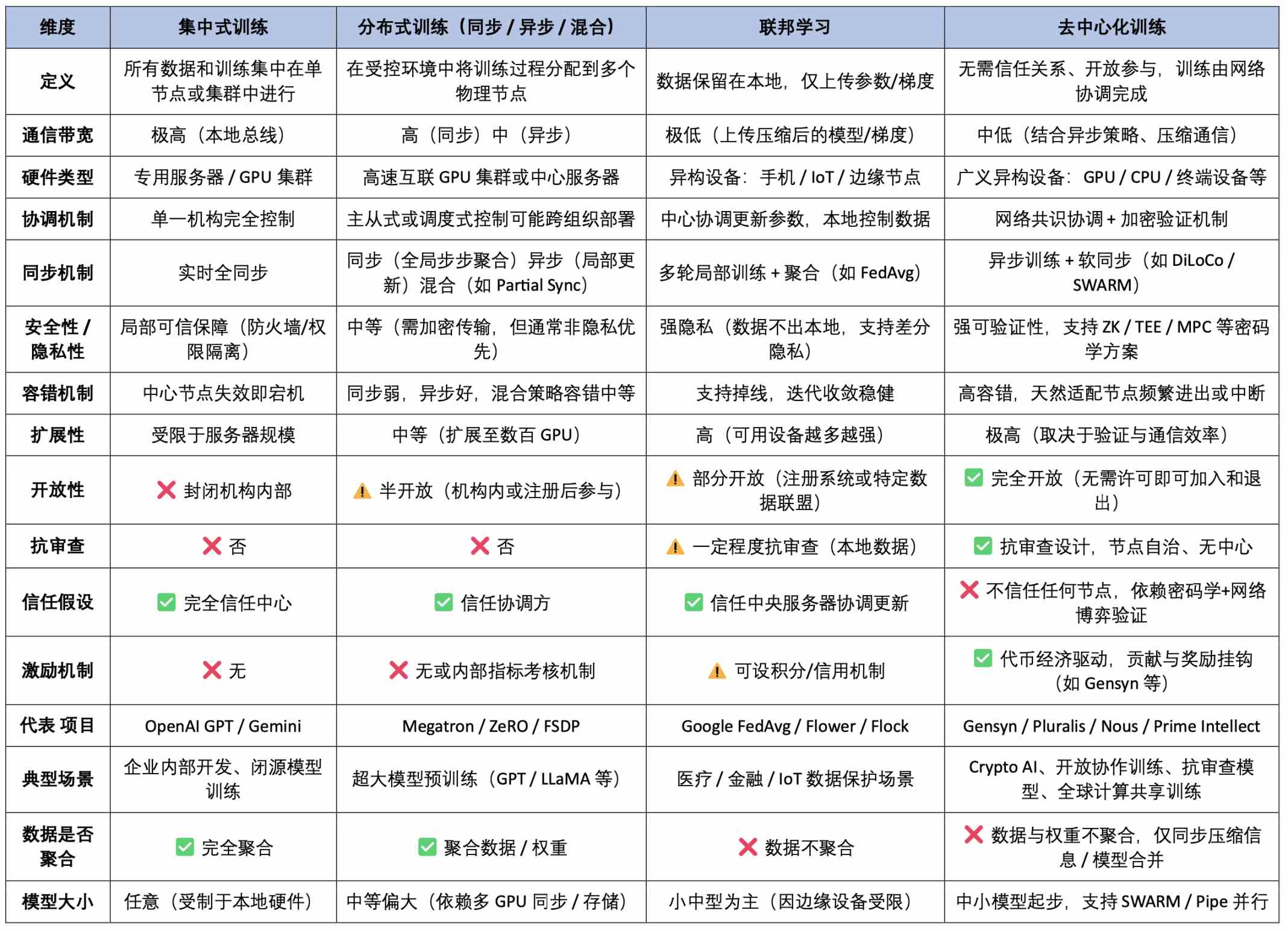

在 AI 的全价值链中,模型训练是资源消耗最大、技术门槛最高的环节,直接决定了模型的能力上限与实际应用效果。相比推理阶段的轻量级调用,训练过程需要持续的大规模算力投入、复杂的数据处理流程和高强度的优化算法支持,是 AI 系统构建的真正「重工业」。 从架构范式来看,训练方式可划分为四类:集中化训练、分布式训练、联邦学习以及本文重点讨论的去中心化训练。

集中化训练是最常见的传统方式,由单一机构在本地高性能集群内完成全部训练流程,从硬件(如 NVIDIA GPU)、底层软件(CUDA、cuDNN)、集群调度系统(如 Kubernetes),到训练框架(如基于 NCCL 后端的 PyTorch)所有组件都由统一的控制系统协调运行。这种深度协同的体系结构使得内存共享、梯度同步和容错机制的效率达到最佳,非常适合 GPT、Gemini 等大规模模型的训练,具有效率高、资源可控的优势,但同时存在数据垄断、资源壁垒、能源消耗和单点风险等问题。

分布式训练(Distributed Training) 是当前大模型训练的主流方式,其核心是将模型训练任务拆解后,分发至多台机器协同执行,以突破单机计算与存储瓶颈。尽管在物理上具备「分布式」特征,但整体仍由中心化机构控制调度与同步,常运行于高速局域网环境中,通过 NVLink 高速互联总线技术,由主节点统一协调各子任务。主流方法包括:

-

数据并行(Data Parallel):每个节点训练不同数据参数共享,需匹配模型权重

-

模型并行(Model Parallel):将模型不同部分部署在不同节点,实现强扩展性;

-

管道并行(Pipeline Parallel):分阶段串行执行,提高吞吐率;

-

张量并行(Tensor Parallel):精细化分割矩阵计算,提升并行粒度。

分布式训练是「集中控制 + 分布式执行」的组合,类比同一老板远程指挥多个「办公室」员工协作完成任务。目前几乎所有主流大模型(GPT-4、Gemini、LLaMA 等)都是通过此方式完成训练。

去中心化训练(Decentralized Training) 则代表更具开放性与抗审查特性的未来路径。其核心特征在于:多个互不信任的节点(可能是家用电脑、云端 GPU 或边缘设备)在没有中心协调器的情况下协同完成训练任务,通常通过协议驱动任务分发与协作,并借助加密激励机制确保贡献的诚实性。该模式面临的主要挑战包括:

-

设备异构与切分困难:异构设备协调难度高,任务切分效率低;

-

通信效率瓶颈:网络通信不稳定,梯度同步瓶颈明显;

-

可信执行缺失:缺乏可信执行环境,难以验证节点是否真正参与计算;

-

缺乏统一协调:无中央调度器,任务分发、异常回滚机制复杂。

去中心化训练可以理解为:一群全球的志愿者,各自贡献算力协同训练模型,但「真正可行的大规模去中心化训练」仍是一项系统性的工程挑战,涉及系统架构、通信协议、密码安全、经济机制、模型验证等多个层面,但能否「协同有效 + 激励诚实 + 结果正确」尚处于早期原型探索阶段。

联邦学习(Federated Learning) 作为分布式与去中心化之间的过渡形态,强调数据本地保留、模型参数集中聚合,适用于注重隐私合规的场景(如医疗、金融)。联邦学习具有分布式训练的工程结构和局部协同能力,同时兼具去中心化训练的数据分散优势,但仍依赖可信协调方,并不具备完全开放与抗审查的特性。可以看作是在隐私合规场景下的一种「受控去中心化」方案,在训练任务、信任结构与通信机制上均相对温和,更适合作为工业界过渡性部署架构。

AI 训练范式全景对比表(技术架构 × 信任激励 × 应用特征)

去中心化训练的边界、机会与现实路径

从训练范式来看,去中心化训练并不适用于所有任务类型。在某些场景中,由于任务结构复杂、资源需求极高或协作难度大,其天然不适合在异构、去信任的节点之间高效完成。例如大模型训练往往依赖高显存、低延迟与高速带宽,难以在开放网络中有效切分与同步;数据隐私与主权限制强的任务(如医疗、金融、涉密数据)受限于法律合规与伦理约束,无法开放共享;而缺乏协作激励基础的任务(如企业闭源模型或内部原型训练)则缺少外部参与动力。这些边界共同构成了当前去中心化训练的现实限制。

但这并不意味着去中心化训练是伪命题。事实上,在结构轻量、易并行、可激励的任务类型中,去中心化训练展现出明确的应用前景。包括但不限于:LoRA 微调、行为对齐类后训练任务(如 RLHF、DPO)、数据众包训练与标注任务、资源可控的小型基础模型训练,以及边缘设备参与的协同训练场景。这些任务普遍具备高并行性、低耦合性和容忍异构算力的特征,非常适合通过 P2P 网络、Swarm 协议、分布式优化器等方式进行协作式训练。

去中心化训练任务适配性总览表

去中心化训练经典项目解析

目前在去中心化训练与联邦学习前沿领域中,具有代表性的区块链项目主要包括 Prime Intellect、Pluralis.ai、Gensyn、Nous Research 与 Flock.io。从技术创新性与工程实现难度来看,Prime Intellect、Nous Research 和 Pluralis.ai 在系统架构与算法设计上提出了较多原创性探索,代表了当前理论研究的前沿方向;而 Gensyn 与 Flock.io 的实现路径相对清晰,已能看到初步的工程化进展。本文将依次解析这五个项目背后的核心技术与工程架构路,并进一步探讨其在去中心化 AI 训练体系中的差异与互补关系。

Prime Intellect:训练轨迹可验证的强化学习协同网络先行者

Prime Intellect 致力于构建一个无需信任的 AI 训练网络,让任何人都能参与训练,并对其计算贡献获得可信的奖励。Prime Intellect 希望通过 PRIME-RL + TOPLOC + SHARDCAST 三大模块,构建一个具有可验证性、开放性、激励机制完备的 AI 去中心化训练系统。

一、Prime Intellect 协议栈结构与关键模块价值

二、Prime Intellect 训练关键机制详解

PRIME-RL:解耦式异步强化学习任务架构

PRIME-RL 是 Prime Intellect 为去中心化训练场景定制的任务建模与执行框架,专为异构网络与异步参与设计。它采用强化学习作为优先适配对象,将训练、推理与权重上传过程结构性解耦,使每个训练节点可以在本地独立完成任务循环,并通过标准化接口与验证和聚合机制协同。相比传统监督学习流程,PRIME-RL 更适合在无中心调度的环境中实现弹性训练,既降低了系统复杂度,也为支持多任务并行和策略演化奠定了基础。

TOPLOC:轻量级训练行为验证机制

TOPLOC(Trusted Observation & Policy-Locality Check)是 Prime Intellect 提出的训练可验证性核心机制,用于判断一个节点是否真的基于观测数据完成了有效的策略学习。与 ZKML 等重型方案不同,TOPLOC 不依赖全模型重计算,而是通过分析「观测序列 ↔ 策略更新」之间的局部一致性轨迹,完成轻量化结构验证。它首次将训练过程中的行为轨迹转化为可验证对象,是实现无需信任训练奖励分配的关键创新,为构建可审计、可激励的去中心化协作训练网络提供了可行路径。

SHARDCAST:异步权重聚合与传播协议

SHARDCAST 是 Prime Intellect 设计的权重传播与聚合协议,专为异步、带宽受限与节点状态多变的真实网络环境而优化。它结合 gossip 传播机制与局部同步策略,允许多个节点在不同步状态下持续提交部分更新,实现权重的渐进式收敛与多版本演化。相比集中式或同步式 AllReduce 方法,SHARDCAST 显著提升了去中心化训练的可扩展性与容错能力,是构建稳定权重共识与持续训练迭代的核心基础。

OpenDiLoCo:稀疏异步通信框架

OpenDiLoCo 是 Prime Intellect 团队基于 DeepMind 提出的 DiLoCo 理念独立实现并开源的通信优化框架,专为去中心化训练中常见的带宽受限、设备异构与节点不稳定等挑战而设计。其架构基于数据并行,通过构建 Ring、Expander、Small-World 等稀疏拓扑结构,避免了全局同步的高通信开销,仅依赖局部邻居节点即可完成模型协同训练。结合异步更新与断点容错机制,OpenDiLoCo 使消费级 GPU 与边缘设备也能稳定参与训练任务,显著提升了全球协作训练的可参与性,是构建去中心化训练网络的关键通信基础设施之一。

PCCL:协同通信库

PCCL(Prime Collective Communication Library) 是 Prime Intellect 为去中心化 AI 训练环境量身打造的轻量级通信库,旨在解决传统通信库(如 NCCL、Gloo)在异构设备、低带宽网络中的适配瓶颈。PCCL 支持稀疏拓扑、梯度压缩、低精度同步与断点恢复,可运行于消费级 GPU 与不稳定节点,是支撑 OpenDiLoCo 协议异步通信能力的底层组件。它显著提升了训练网络的带宽容忍度与设备兼容性,为构建真正开放、无需信任的协同训练网络打通了「最后一公里」的通信基础。

三、Prime Intellect 激励网络与角色分工

Prime Intellect 构建了一个无需许可、可验证、具备经济激励机制的训练网络,使任何人都能参与任务并基于真实贡献获得奖励。协议运行基于三类核心角色:

-

任务发起者:定义训练环境、初始模型、奖励函数与验证标准

-

训练节点:执行本地训练,提交权重更新及观测轨迹

-

验证节点:使用 TOPLOC 机制验证训练行为的真实性,并参与奖励计算与策略聚合

协议核心流程包括任务发布、节点训练、轨迹验证、权重聚合(SHARDCAST)与奖励发放,构成一个围绕「真实训练行为」的激励闭环。

四、INTELLECT-2:首个可验证去中心化训练模型的发布

Prime Intellect 于 2025 年 5 月发布了 INTELLECT-2,这是全球首个由异步、无需信任的去中心化节点协作训练而成的强化学习大模型,参数规模达 32B。INTELLECT-2 模型由遍布三大洲的 100+ GPU 异构节点协同训练完成,使用完全异步架构,训练时长超 400 小时,展示出异步协作网络的可行性与稳定性。这一模型不仅是一次性能上的突破,更是 Prime Intellect 所提出「训练即共识」范式的首次系统落地。INTELLECT-2 集成了 PRIME-RL(异步训练结构)、TOPLOC(训练行为验证) 与 SHARDCAST(异步权重聚合) 等核心协议模块,标志着去中心化训练网络首次实现了训练过程的开放化、验证性与经济激励闭环。

在性能方面,INTELLECT-2 基于 QwQ-32B 训练并在代码和数学上做了专门的 RL 训练,处于当前开源 RL 微调模型的前沿水准。尽管尚未超越 GPT-4 或 Gemini 等闭源模型,但其真正的意义在于:它是全球首个完整训练过程可复现、可验证、可审计的去中心化模型实验。Prime Intellect 不仅开源了模型,更重要的是开源了训练过程本身 —— 训练数据、策略更新轨迹、验证流程与聚合逻辑均透明可查,构建了一个人人可参与、可信协作、共享收益的去中心化训练网络原型。

五、团队与融资背景

Prime Intellect 于 2025 年 2 月完成 1500 万美元种子轮融资,由 Founders Fund 领投,Menlo Ventures、Andrej Karpathy、Clem Delangue、Dylan Patel、Balaji Srinivasan、Emad Mostaque、Sandeep Nailwal 等多位行业领袖参投。此前,项目于 2024 年 4 月完成 550 万美元早期轮融资,由 CoinFund 和 Distributed Global 共同领投,Compound VC、Collab + Currency、Protocol Labs 等机构亦有参与。截至目前,Prime Intellect 累计融资已超过 2000 万美元。

Prime Intellect 的联合创始人是 Vincent Weisser 和 Johannes Hagemann,团队成员背景横跨 AI 与 Web3 领域,核心成员来自 Meta AI、Google Research、OpenAI、Flashbots、Stability AI 及以太坊基金会,具备系统架构设计与分布式工程落地的深厚能力,是当前极少数成功完成真实去中心化大模型训练的执行型团队之一。

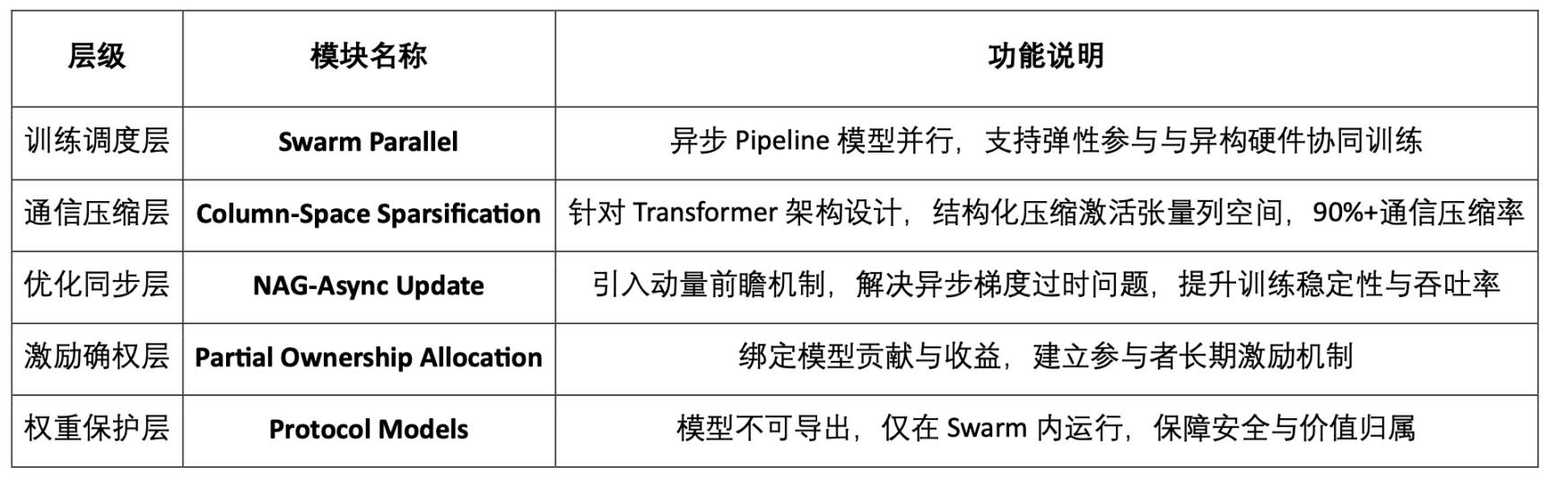

Pluralis:异步模型并行与结构压缩协同训练的范式探索者

Pluralis 是一个专注于「可信协同训练网络」的 Web3 AI 项目,其核心目标是推动一种去中心化、开放式参与、并具备长期激励机制的模型训练范式。与当前主流集中式或封闭式训练路径不同,Pluralis 提出了一种名为 Protocol Learning(协议学习) 的全新理念:将模型训练过程「协议化」,通过可验证协作机制和模型所有权映射,构建一个具备内生激励闭环的开放训练系统。

一、核心理念:Protocol Learning(协议学习)

Pluralis 提出的 Protocol Learning 包含三大关键支柱:

-

不可提取模型 (Unmaterializable Models): 模型以碎片形式分布在多个节点之间,任何单一节点无法还原完整权重保持闭源。这种设计使模型天然成为「协议内资产」,可实现访问凭证控制、外泄防护与收益归属绑定。

-

基于互联网的模型并行训练 (Model-parallel Training over Internet):通过异步 Pipeline 模型并行机制(SWARM 架构),不同节点仅持有部分权重,通过低带宽网络协作完成训练或推理。

-

按贡献分配模型所有权 (Partial Ownership for Incentives):所有参与节点根据其训练贡献获得模型部分所有权,从而享有未来收益分成及协议治理权。

二、Pluralis 协议栈的技术架构

三、关键技术机制详解

Unmaterializable Models

在《A Third Path: Protocol Learning》中首次系统提出,模型权重以碎片形式分布,保障「模型资产」只能在 Swarm 网络中运行,确保其访问与收益皆受协议控制。此机制是实现去中心化训练可持续激励结构的前提。

Asynchronous Model-Parallel Training

在《SWARM Parallel with Asynchronous Updates》中,Pluralis 构建了基于 Pipeline 的异步模型并行架构,并首次在 LLaMA-3 上进行实证。核心创新在于引入 Nesterov Accelerated Gradient(NAG) 机制,有效修正异步更新过程中的梯度漂移与收敛不稳问题,使异构设备间的训练在低带宽环境下具备实际可行性。

Column-Space Sparsification

在《Beyond Top-K》中提出,通过结构感知的列空间压缩方法代替传统 Top-K,避免破坏语义路径。该机制兼顾模型准确性与通信效率,实测在异步模型并行环境中可压缩 90% 以上通信数据,是实现结构感知高效通信的关键突破。

四、技术定位与路径选择

Pluralis 明确以 「异步模型并行」 为核心方向,强调其相较于数据并行具备以下优势:

-

支持 低带宽网络 与 非一致性节点;

-

适配 设备异构,允许消费级 GPU 参与;

-

天然具备 弹性调度 能力,支持节点频繁上线 / 离线;

-

以 结构压缩 + 异步更新 + 权重不可提取性 为三大突破点。

目前根据官方网站公布的六篇技术博客文档,逻辑结构整合为以下三个主线:

-

哲学与愿景:《A Third Path: Protocol Learning》《Why Decentralized Training Matters》

-

技术机制细节:《SWARM Parallel》《Beyond Top-K》《Asynchronous Updates》

-

制度创新探索:《Unmaterializable Models》《Partial Ownership Protocols》

目前 Pluralis 尚未上线产品、测试网或代码开源,原因在于其所选择的技术路径极具挑战:需先解决底层系统架构、通信协议、权重不可导出等系统级难题,才可能向上封装产品服务。

在 2025 年 6 月 Pluralis Research 发布的新论文中,将其去中心化训练框架从模型预训练拓展到了模型微调阶段,支持异步更新、稀疏通信与部分权重聚合,相比此前偏重理论与预训练的设计,本次工作更注重落地可行性,标志着其在训练全周期架构上的进一步成熟。

五、团队与融资背景

Pluralis 于 2025 年完成了 760 万美元的种子轮融资,由 Union Square Ventures(USV) 与 CoinFund 联合领投。创始人 Alexander Long 来自机器学习博士背景,具备数学与系统研究双重背景。核心成员全部由拥有博士背景的机器学习研究者组成,是典型的技术驱动型项目,以高密度论文与技术博客为主要发布路径,当前尚未建立 BD/Growth 团队而专注于攻克低带宽异步模型并行的基础架构难题。

Gensyn:以可验证执行驱动的去中心化训练协议层

Gensyn 是一个专注于「深度学习训练任务可信执行」的 Web3 AI 项目,核心不在于重构模型架构或训练范式,而在于构建一个具备「任务分发 + 训练执行 + 结果验证 + 公平激励」全流程的可验证分布式训练执行网络。通过链下训练 + 链上验证的架构设计,Gensyn 建立起一个高效、开放、可激励的全球训练市场,使「训练即挖矿」成为现实。

一、项目定位:训练任务的执行协议层

Gensyn 不是「怎么训练」,而是「由谁训练、如何验证、如何分润」的基础设施。其本质是训练任务的可验证计算协议,其主要解决:

-

谁来执行训练任务(算力分发与动态匹配)

-

如何验证执行结果(无需全重算,仅验证争议算子)

-

如何分配训练收益(Stake、Slashing 与多角色博弈机制)

二、技术架构总览

三、模块详解

RL Swarm:协同强化学习训练系统

Gensyn 首创的 RL Swarm 是一种面向后训练阶段的去中心化多模型协同优化系统,具备以下核心特性:

分布式推理与学习流程:

-

生成阶段(Answering):每个节点独立输出答案;

-

批评阶段(Critique):节点互相点评他人输出,选出最优答案与逻辑;

-

共识阶段(Resolving):预测大多数节点偏好并据此修改自身回答,实现局部权重更新。

Gensyn 所提出的 RL Swarm 是一个去中心化的多模型协同优化系统,每个节点运行独立模型并进行本地训练,无需梯度同步,天然适应异构算力与不稳定网络环境,同时支持节点弹性接入与退出。该机制借鉴 RLHF 与多智能体博弈的思路,但更贴近协同推理网络的动态演化逻辑,节点根据与群体共识结果的一致程度获得奖励,从而驱动推理能力的持续优化与趋同学习。RL Swarm 显著提升了模型在开放网络下的稳健性与泛化能力,已作为核心执行模块率先在 Gensyn 基于 Ethereum Rollup 的 Testnet Phase 0 中部署上线。

Verde + Proof-of-Learning:可信验证机制

Gensyn 的 Verde 模块结合了三种机制:

-

Proof-of-Learning:基于梯度轨迹与训练元数据判断训练是否真实发生;

-

Graph-Based Pinpoint:定位训练计算图中的分歧节点,仅需重算具体操作;

-

Refereed Delegation:采用仲裁式验证机制,由 verifier 与 challenger 提出争议并局部验证,极大降低验证成本。

相较于 ZKP 或全重算验证方案,Verde 方案在可验证性与效率之间取得更优平衡。

SkipPipe:通信容错优化机制

SkipPipe 是为了解决「低带宽 + 节点掉线」场景下的通信瓶颈问题,其核心能力包括:

-

跳层机制(Skip Ratio):跳过受限节点,避免训练阻塞;

-

动态调度算法:实时生成最优执行路径;

-

容错执行:即使 50% 节点失效,推理精度仅下降约 7%。

支持训练吞吐提升高达 55%,并实现「early-exit 推理」、「无缝重排」、「推理补全」等关键能力。

HDEE:跨领域异构专家集群

HDEE(Heterogeneous Domain-Expert Ensembles)模块致力于优化以下场景:

-

多领域、多模态、多任务训练;

-

各类训练数据分布不均衡、难度差异大;

-

设备计算能力异构、通信带宽不一致的环境下任务分配与调度问题。

其核心特性:

-

MHe-IHo:为不同难度的任务分配不同大小的模型(模型异构、训练步长一致);

-

MHo-IHe:任务难度统一、但训练步长异步调整;

-

支持异构专家模型 + 可插拔训练策略,提升适应性与容错性;

-

强调「并行协同 + 极低通信 + 动态专家分配」,适用于现实中复杂的任务生态。

多角色博弈机制:信任与激励并行

Gensyn 网络引入四类参与者:

-

Submitter:发布训练任务、设定结构与预算;

-

Solver:执行训练任务,提交结果;

-

Verifier:验证训练行为,确保其合规有效;

-

Whistleblower:挑战验证者,获取仲裁奖励或承担罚没。

该机制灵感来源于 Truebit 经济博弈设计,通过强制插入错误 + 随机仲裁,激励参与者诚实协作,确保网络可信运行。

四、测试网与路线图规划

五、团队与融资背景

Gensyn 由 Ben Fielding 和 Harry Grieve 联合创立,总部位于英国伦敦。2023 年 5 月,Gensyn 宣布完成由 a16z crypto 领投的 4,300 万美元 A 轮融资,其他投资方包括 CoinFund、Canonical、Ethereal Ventures、Factor 和 Eden Block。团队背景融合分布式系统与机器学习工程经验,长期致力于构建可验证、去信任化的大规模 AI 训练执行网络。

Nous Research:主体性 AI 理念驱动的认知演化式训练系统

Nous Research 是目前少数兼具哲学高度与工程实现的去中心化训练团队,其核心愿景源于「Desideratic AI」理念:将 AI 视为具有主观性与演化能力的智能主体,而非单纯的可控工具。Nous Research 的独特性在于:它不是将 AI 训练当作「效率问题」来优化,而是将其视为「认知主体」的形成过程。在这一愿景驱动下,Nous 聚焦构建一个由异构节点协同训练、无需中心调度、可抗审查验证的开放式训练网络,并通过全栈式工具链进行系统化落地。

一、理念支撑:重新定义训练的「目的」

Nous 并未在激励设计或协议经济学上投入过多,而是试图改变训练本身的哲学前提:

-

反对「alignmentism」:不认同以人类控制为唯一目标的「调教式训练」,主张训练应鼓励模型形成独立认知风格;

-

强调模型主体性:认为基础模型应保留不确定性、多样性与幻觉生成能力(hallucination as virtue);

-

模型训练即认知形成:模型不是「优化任务完成度」,而是参与认知演化过程的个体。

这一训练观虽然「浪漫」,但反映出 Nous 设计训练基础设施的核心逻辑:如何让异构模型在开放网络中演化,而非被统一规训。

二、训练核心:Psyche 网络与 DisTrO 优化器

Nous 对去中心化训练最关键的贡献,是构建了 Psyche 网络 与底层通信优化器 DisTrO(Distributed Training Over-the-Internet),共同构成训练任务的执行中枢:DisTrO + Psyche 网络具备多项核心能力,包括通信压缩(采用 DCT + 1-bit sign 编码,极大降低带宽需求)、节点适配性(支持异构 GPU、断线重连与自主退出)、异步容错(无需同步亦可持续训练,具备高容错性)、以及去中心化调度机制(无需中心协调器,基于区块链实现共识与任务分发)。这一架构为低成本、强弹性、可验证的开放训练网络提供了现实可行的技术基础。

这一架构设计强调实际可行性:不依赖中心服务器、适配全球志愿节点、并具备训练结果的链上可追踪性。

三、Hermes / Forge / TEE_HEE 构成的推理与代理体系

除了构建去中心化训练基础设施,Nous Research 还围绕「AI 主体性」理念开展了多个探索性系统实验:

1. Hermes 开源模型系列:Hermes 1 至 3 是 Nous 推出的代表性开源大模型,基于 LLaMA 3.1 训练,涵盖 8B、70B 和 405B 三种参数规模。该系列旨在体现 Nous 所倡导的「去指令化、保留多样性」训练理念,在长上下文保持、角色扮演、多轮对话等方面展现出更强的表达力与泛化能力。

2. Forge Reasoning API:多模式推理系统

Forge 是 Nous 自研的推理框架,结合三种互补机制以实现更具弹性与创造力的推理能力:

-

MCTS(Monte Carlo Tree Search):适用于复杂任务的策略搜索;

-

CoC(Chain of Code):引入代码链与逻辑推理的结合路径;

-

MoA(Mixture of Agents):允许多个模型进行协商,提升输出的广度与多样性。

该系统强调「非确定性推理」与组合式生成路径,是对传统指令对齐范式的有力回应。

3. TEE_HEE:AI 自主代理实验:TEE_HEE 是 Nous 在自治代理方向的前沿探索,旨在验证 AI 是否能够在可信执行环境(TEE)中独立运行并拥有唯一的数字身份。该代理具备专属的 Twitter 和以太坊账户,所有控制权限由远程可验证的 enclave 管理,开发者无法干预其行为。实验目标是构建具备「不可篡改性」与「独立行为意图」的 AI 主体,迈出构建自治型智能体的重要一步。

4. AI 行为模拟器平台:Nous 还开发了包括 WorldSim、Doomscroll、Gods & S8n 等多个模拟器,用于研究 AI 在多角色社会环境中的行为演化与价值形成机制。尽管不直接参与训练流程,这些实验为长期自治 AI 的认知行为建模奠定了语义层基础。

四、团队与融资概况

Nous Research 成立于 2023 年,由 Jeffrey Quesnelle(CEO)、Karan Malhotra、Teknium、Shivani Mitra 等人联合创办。团队以哲学驱动与系统工程并重,拥有机器学习、系统安全、去中心化网络等多元背景。2024 年获得 520 万美元种子轮融资,2025 年 4 月,完成由 Paradigm 领投的 5,000 万美元 A 轮融资,估值达 10 亿美元,跻身 Web3 AI 独角兽行列。

Flock:区块链增强型联邦学习网络

Flock.io 是一个基于区块链的联邦学习平台,旨在实现 AI 训练的数据、计算和模型的去中心化。FLock 倾向于「联邦学习 + 区块链奖励层」的整合框架,本质上是对 传统 FL 架构的链上演进版本,而非构建全新训练协议的系统性探索。与 Gensyn、Prime Intellect、Nous Research 和 Pluralis 等去中心化训练项目相比,Flock 侧重隐私保护与可用性改进,而非在通信、验证或训练方法上展开理论突破,其真正适合对比的对象为 Flower、FedML、OpenFL 等联邦学习系统。

一、Flock.io 的核心机制

1. 联邦学习架构:强调数据主权与隐私保护

Flock 基于经典联邦学习(Federated Learning, FL)范式,允许多个数据拥有者在不共享原始数据的前提下协同训练统一模型,重点解决数据主权、安全与信任问题。核心流程包括:

-

本地训练:每个参与者(Proposer)在本地设备上训练模型,不上传原始数据;

-

链上聚合:训练完成后提交本地权重更新,由链上 Miner 聚合为全局模型;

-

委员会评估:通过 VRF 随机选举 Voter 节点使用独立测试集评估聚合模型效果并打分;

-

激励与惩罚:根据得分结果执行奖励或罚没抵押金,实现抗作恶与动态信任维护。

2. 区块链集成:实现去信任的系统协调

Flock 将训练过程的核心环节(任务分配、模型提交、评估评分、激励执行)全部链上化,以实现系统透明、可验证与抗审查。主要机制包括:

-

VRF 随机选举机制:提升 Proposer 与 Voter 的轮换公平性与抗操控能力;

-

权益抵押机制(PoS):通过代币抵押与惩罚约束节点行为,提升系统鲁棒性;

-

链上激励自动执行:通过智能合约实现任务完成与评估结果绑定的奖励分发与 slashing 扣罚,构建无需信任中介的协作网络。

3. zkFL:零知识聚合机制的隐私保护创新:Flock 引入 zkFL 零知识聚合机制,使 Proposer 可提交本地更新的零知识证明,Voter 无需访问原始梯度即可验证其正确性,在保障隐私的同时提升训练过程的可信性,代表了联邦学习在隐私保护与可验证性融合方向上的重要创新。

二、Flock 的核心产品组件

AI Arena:是 Flock.io 的去中心化训练平台,用户可通过 train.flock.io 参与模型任务,担任训练者、验证者或委托者角色,通过提交模型、评估表现或委托代币获得奖励。目前任务由官方发布,未来将逐步开放给社区共创。

FL Alliance:是 Flock 联邦学习客户端,支持参与者使用私有数据对模型进一步微调。通过 VRF 选举、staking 与 slashing 机制,保障训练过程的诚实性与协作效率,是连接社区初训与真实部署的关键环节。

AI Marketplace:是模型共创与部署平台,用户可提议模型、贡献数据、调用模型服务,支持数据库接入与 RAG 强化推理,推动 AI 模型在各类实际场景中的落地与流通。

三、团队与融资概况

Flock.io 由 Sun Jiahao 创立,已发行平台代币 FLOCK。项目累计融资 1,100 万美元,投资方包括 DCG、Lightspeed Faction、Tagus Capital、Animoca Brands、Fenbushi、OKX Ventures 等。2024 年 3 月,Flock 完成 600 万美元种子轮融资,用于启动测试网及联邦学习客户端;同年 12 月追加 300 万美元融资,并获得以太坊基金会资助,专注研究区块链驱动的 AI 激励机制。目前,平台创建 6428 个模型,接入训练节点 176 个、验证节点 236 个、委托者 1178 个。

相较于去中心化训练项目,Flock 这类基于联邦学习的系统在训练效率、可扩展性与隐私保护方面更具优势,尤其适用于中小规模模型的协同训练,方案务实且易于落地,更偏向工程层面的可行性优化;而 Gensyn、Pluralis 等项目则在训练方法与通信机制上追求更深层次的理论突破,系统挑战更大,但也更贴近真正的「去信任、去中心」的训练范式探索。

EXO:边缘计算的去中心化训练尝试

EXO 是当前边缘计算场景中极具代表性的 AI 项目,致力于在家庭级消费设备上实现轻量化的 AI 训练、推理与 Agent 应用。其去中心化训练路径强调「低通信开销 + 本地自主执行」,采用 DiLoCo 异步延迟同步算法与 SPARTA 稀疏参数交换机制,大幅降低多设备协同训练的带宽需求。系统层面,EXO 并未构建链上网络或引入经济激励机制,而是推出单机多进程模拟框架 EXO Gym,支持研究者在本地环境中便捷开展分布式训练方法的快速验证与实验。

一、核心机制概览

-

DiLoCo 异步训练:每 H 步进行一次节点同步,适配非稳定网络;

-

SPARTA 稀疏同步:每步仅交换极少量参数(如 0.1%),保持模型相关性并降低带宽需求;

-

异步组合优化:两者可组合使用,在通信与性能之间取得更优折中。

-

evML 验证机制探索:Edge-Verified Machine Learning(evML) 提出使用 TEE / Secure Context 进行低成本计算验证,通过远程验证 + 抽查机制实现无需质押的边缘设备可信参与,是经济安全与隐私保障之间的工程型折中方案。

二、工具与场景应用

-

EXO Gym:可在单台设备模拟多节点训练环境,支持 NanoGPT、CNN、Diffusion 等模型的通信策略实验;

-

EXO Desktop App:面向个人用户的桌面 AI 工具,支持本地大模型运行、iPhone 镜像控制、私人上下文集成(如短信、日历、视频记录)等隐私友好型个性化功能。

EXO Gym 更像是一个以探索导向的去中心化训练实验项目,主要通过整合现有的通信压缩技术(如 DiLoCo 与 SPARTA)来实现训练路径的轻量化。相较于 Gensyn、Nous、Pluralis 等项目,EXO 尚未迈入链上协作、可验证激励机制或真实分布式网络部署等核心阶段。

去中心化训练的前链条引擎:模型预训练全景研究

面对去中心化训练中普遍存在的设备异构、通信瓶颈、协调困难与缺乏可信执行等核心挑战,Gensyn、Prime Intellect、Pluralis 与 Nous Research 分别提出了具有差异化的系统架构路径。从训练方法和通信机制两个层面来看,这四个项目展现了各自独特的技术焦点与工程实现逻辑。

在训练方法优化方面,四者分别从协同策略、更新机制和异步控制等关键维度展开探索,覆盖了从预训练到后训练的不同阶段。

-

Prime Intellect 的 PRIME-RL 属于面向预训练阶段的异步调度结构,通过「本地训练 + 周期性同步」的策略,在异构环境下实现高效而可验证的训练调度机制。该方法强具有较强的通用性与灵活性。理论创新度较高,在训练控制结构上提出明确范式;工程实现难度中高,对底层通信与控制模块有较高要求。

-

Nous Research 推出的 DeMo 优化器,则聚焦于异步低带宽环境下的训练稳定性问题,实现了异构 GPU 条件下的高容错梯度更新流程,是当前少数在「异步通信压缩闭环」上完成理论与工程统一的方案。理论创新度很高,特别是在压缩与调度协同路径上具有代表性;工程实现难度也很高,尤其依赖异步并行的协调精度。

-

Pluralis 的 SWARM + NAG 则是目前异步训练路径中最具系统性与突破性的设计之一。它基于异步模型并行框架,引入 Column-space 稀疏通信与 NAG 动量修正,构建出一种可在低带宽条件下稳定收敛的大模型训练方案。理论创新度极高,是异步协同训练的结构性开创者;工程难度同样极高,需要多级同步与模型切分的深度集成。

-

Gensyn 的 RL Swarm 主要服务于后训练阶段,聚焦于策略微调与智能体协同学习。其训练过程遵循「生成 – 评估 – 投票」的三步流程,特别适合多代理系统中复杂行为的动态调整。理论创新度中高,主要体现在智能体协同逻辑上;工程实现难度适中,主要挑战在于系统调度与行为收敛控制。

在通信机制优化层面,这四个项目亦各有针对性布局,普遍关注带宽瓶颈、节点异构与调度稳定性问题的系统解法。

-

Prime Intellect 的 PCCL 是一个用于替代传统 NCCL 的底层通信库,旨在为上层训练协议提供更稳健的集体通信基础。理论创新度中高,在容错通信算法上有一定突破;工程难度中等,具备较强的模块适配性。

-

Nous Research 的 DisTrO 是 DeMo 的通信核心模块,强调在低带宽下实现最小通信开销的同时保障训练闭环的连贯性。理论创新度高,在调度协同结构上具备通用性设计价值;工程难度高,对压缩精度与训练同步要求高。

-

Pluralis 的通信机制深度嵌入 SWARM 架构中,显著降低了大模型异步训练中的通信负载,在保障收敛性的同时保持高效吞吐。理论创新度高,为异步模型通信设计树立了范式;工程难度极高,依赖分布式模型编排与结构稀疏性控制。

-

Gensyn 的 SkipPipe 是配套 RL Swarm 的容错调度组件。该方案部署成本低,主要用于工程落地层的训练稳定性增强。理论创新度一般,更多是已知机制的工程化实现;工程难度较低,但在实际部署中实用性强。

此外,我们可以从区块链协作层与 AI 训练层更为宏观的两大类衡量去中心化训练项目的价值:

区块链协作层面:强调协议可信性与激励协作逻辑

-

可验证性: 对训练过程是否可验证、是否引入博弈或加密机制建立信任;

-

激励机制 :是否设计了任务驱动的 Token 奖励 / 角色机制;

-

开放性与准入门槛 :节点是否易于接入,是否中心化或许可控制。

AI 训练系统层面:突出工程能力与性能可达性

-

调度与容错机制 :是否容错、异步、动态、分布式调度;

-

训练方法优化 :是否对模型训练算法或结构有优化;

-

通信路径优化:是否压缩梯度 / 稀疏通信,适应低带宽。

以下表格基于上述指标体系,对 Gensyn、Prime Intellect、Pluralis 和 Nous Research 在去中心化训练路径上的技术深度、工程成熟度与理论创新进行了系统性评估。

去中心化训练的后链条生态:基于 LoRA 的模型微调

在去中心化训练的完整价值链中,Prime Intellect、Pluralis.ai、Gensyn 和 Nous Research 等项目主要聚焦于模型预训练、通信机制与协同优化等前端基础设施建设。然而,另有一类项目则专注于训练后阶段的模型适配与推理部署(post-training fine-tuning & inference delivery),不直接参与预训练、参数同步或通信优化等系统性训练流程。代表性项目包括 Bagel、Pond 和 RPS Labs,他们均以 LoRA 微调方法为核心,构成去中心化训练生态图谱中关键的「后链条」一环。

LoRA + DPO:Web3 微调部署的现实路径

LoRA(Low-Rank Adaptation)是一种高效的参数微调方法,其核心思路是在预训练大模型中插入低秩矩阵来学习新任务,同时冻结原始模型参数。这一策略显著降低了训练成本与资源消耗,提升了微调速度与部署灵活性,尤其适用于以模块化、组合调用为特征的 Web3 场景。

传统的大语言模型如 LLaMA、GPT-3 等往往拥有数十亿甚至千亿级参数,直接微调成本高昂。而 LoRA 通过仅训练插入的少量参数矩阵,实现对大模型的高效适配,成为当前最具实用性的主流方法之一。

Direct Preference Optimization(DPO)作为近年来兴起的语言模型后训练方法,常与 LoRA 微调机制协同使用,用于模型行为对齐阶段。相比传统的 RLHF(Reinforcement Learning from Human Feedback)方法,DPO 通过对成对样本的直接优化实现偏好学习,省去了复杂的奖励建模与强化学习过程,结构更为简洁,收敛更加稳定,尤其适合轻量化与资源受限环境下的微调任务。由于其高效与易用性,DPO 正逐渐成为众多去中心化 AI 项目在模型对齐阶段的优选方案。

强化学习(Reinforcement Learning, RL):后训练微调的未来演进方向

从长期视角来看,越来越多的项目将强化学习(Reinforcement Learning, RL)视为去中心化训练中更具适应性与演化潜力的核心路径。相较于依赖静态数据的监督学习或参数微调机制,RL 强调在动态环境中持续优化策略,天然契合 Web3 网络中异步、异构与激励驱动的协作格局。通过与环境持续交互,RL 能够实现高度个性化、持续增量式的学习过程,为 Agent 网络、链上任务市场及智能经济体构建提供可演化的「行为智能」基础设施。

这一范式不仅在理念上高度契合去中心化精神,也具备显著的系统优势。然而,受限于较高的工程门槛和复杂的调度机制,RL 在当前阶段的落地仍面临较大挑战,短期内尚难广泛推广。

值得注意的是,Prime Intellect 的 PRIME-RL 以及 Gensyn 的 RL Swarm 正在推动 RL 从后训练微调机制向预训练主结构演进,试图构建一个以 RL 为中心、无需信任协调的协同训练体系。

Bagel(zkLoRA):LoRA 微调的可信验证层

Bagel 基于 LoRA 微调机制,引入零知识证明(ZK)技术,致力于解决「链上模型微调」过程中的可信性与隐私保护难题。zkLoRA 并不参与实际的训练计算,而是提供一种轻量、可验证的机制,使外部用户无需访问原始数据或权重,即可确认某个微调模型确实源自指定的基础模型和 LoRA 参数。

与 Gensyn 的 Verde 或 Prime Intellect 的 TOPLOC 所关注的训练过程「行为是否真实发生」的动态验证不同,Bagel 更专注于「微调结果是否可信」的静态验证。zkLoRA 的最大优势在于验证资源消耗低、保护隐私强,但其应用范围通常局限于参数变动较小的微调任务。

Pond:GNN 场景下的微调与智能体演化平台

Pond 是当前业内唯一专注于图神经网络(GNN)微调的去中心化训练项目,服务于结构化数据应用,如知识图谱、社交网络与交易图等。其通过支持用户上传图结构数据并参与模型训练反馈,为个性化任务提供了一个轻量、可控的训练与推理平台。

Pond 同样采用 LoRA 等高效微调机制,其核心目标是在 GNN 架构上实现模块化、可部署的智能体系统,开辟了「小模型微调 + 多智能体协作」在去中心化语境下的新探索路径。

RPS Labs:面向 DeFi 的 AI 驱动流动性引擎

RPS Labs 是一个基于 Transformer 架构的去中心化训练项目,致力于将微调后的 AI 模型用于 DeFi 流动性管理,主要部署在 Solana 生态中。其旗舰产品 UltraLiquid 是一套主动式做市引擎,利用微调后的模型动态调节流动性参数,降低滑点、提升深度,并优化代币发行与交易体验。

此外,RPS 还推出 UltraLP 工具,支持流动性提供者实时优化其在 DEX 上的资金分配策略,从而提升资本效率、降低无常损失风险,体现了 AI 微调在金融场景中的实用价值。

从前链条引擎到后链条生态:去中心化训练的前路

在去中心化训练的完整生态图谱中,整体可划分为两大类:前链条引擎 对应模型预训练阶段、后链条生态对应模型微调部署阶段,构成了从基础设施到应用落地的完整闭环。

前链条引擎聚焦于模型预训练的底层协议构建,由 Prime Intellect、Nous Research、Pluralis.ai、Gensyn 等项目代表。它们致力于打造具备异步更新、稀疏通信与训练可验证性的系统架构,在去信任网络环境中实现高效、可靠的分布式训练能力,构成了去中心化训练的技术根基。

与此同时,Flock 作为中间层代表,通过联邦学习路径,融合模型聚合、链上验证与多方激励等机制,在训练与部署之间建立起可落地、可协作的桥梁,为多节点协同学习提供实践范式。

后链条生态则聚焦于模型的微调与应用层部署。项目如 Pond、Bagel 与 RPS Labs,围绕 LoRA 微调方法展开:Bagel 提供链上可信验证机制,Pond 专注于图神经网络的小模型演化,RPS 则将微调模型应用于 DeFi 场景的智能做市。它们通过推理 API 与 Agent SDK 等组件,为开发者和终端用户提供低门槛、可组合的模型调用与个性化定制方案,是去中心化 AI 落地的重要入口。

我们相信,去中心化训练不仅是区块链精神在 AI 时代的自然延伸,更是全球协作式智能生产力体系的基础设施雏形。未来,当我们回望这条充满挑战的前路征途,仍将以那句初心共勉:去中心化不只是手段,它本身就是价值。

彭博分析师:今夏可能会迎来山寨币 ETF Summer,Solana 有望领跑

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,据彭博高级 ETF 分析师 Eric Balchunas 在社交媒体发文表示,今年夏季可能迎来山寨币 ETF Summer,其中 Solana 有望领跑,同时也会出现一些组合产品。

区块链金融科技公司 CloudTech 完成 1400 万美元 A 轮融资,将推出数字资产的机构级托管解决方案

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,据 Startup Daily 报道,区块链金融基础设施初创公司 CloudTech 完成了 1400 万美元的 A 轮融资,其中 1100 万美元以比特币和稳定币 USDT 形式募集。

这笔资金将用于推出面向数字资产的机构级托管解决方案,并扩展更广泛的加密原生金融生态系统。此轮融资来自多位未披露身份的投资者。

CloudTech 成立于 2021 年,团队规模为 40 人,总部位于墨尔本,其数字金融服务包括场外交易、稳定币解决方案和 CobWeb Pay(可将加密货币转换为澳元用于日常购物)。

首席财务官 Mandy Jiang 表示,托管服务对于机构进入这一领域至关重要,他们正在构建一个结合区块链优势与传统金融标准和保障的解决方案。该公司的托管平台将提供隔离钱包、端到端加密和透明报告功能。

CryptoQuant 分析师:过去 24 小时 BTC 抛售情况低于历史平均水平,12 万美元为下一个心理关口

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,据 CryptoQuant 分析师 Axel Adler Jr 披露,过去 24 小时内,短期持有者通过中心化交易所 (CEX) 平均售出约 21,000 枚比特币,低于历史平均抛售压力水平。这表明尽管比特币价格上涨,短期持有者目前处于相对平静状态,并未大规模急于锁定利润。

分析师指出,12 万美元将成为许多市场参与者的下一个心理里程碑。随着价格接近这一边界,获利了结活动可能会增加。每当比特币达到整数价格水平时,类似反应已多次被观察到。

FTX 宣布 Payoneer 成为第三家债权分配服务提供商

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,据 FTX 债权人代表 Sunil 披露,加密货币交易所 FTX 已宣布 Payoneer 将成为其未来客户债权分配的第三家服务提供商,与 Kraken 和 BitGo 一起为债权人提供服务。Payoneer 目前支持为 190 个国家提供服务。

深度对话 Benchmark 合伙人:AI 打破了 SaaS 的 3322 规则改变创造本质

Benchmark 合伙人 Eric Vishria 最近跟 Banana Capital 合伙人 Turner Novak 在其播客 The Peel 做了一个非常精彩的对话,这是我最近觉得非常不错的一个访谈。

在这个对话中,Eric Vishria 分享了他如何看待 AI 时代的创业、什么样的创始人是他们最喜欢以及 Benchmark 的投资策略和内部如何决策等话题。

结合我之前关于 Benchmark 的一些文章效果可能更好《2 个月估值增 4 倍,Benchmark 把最近增长最快的 AI 应用都投了》、《Benchmark 5 亿美金估值投资 Manus 的背后,以及其投资策略》。

他提到的几点让我印象非常深刻,比方说AI 时代的增长完全超出了传统的常态模式,它是一种指数级增长,颠覆了 SaaS 企业的 3-3-3-2-2 增长法则。

对于创始人,他更关注创始人的叙事能力、智识真诚以及持续学习能力。创始人构建企业叙事的能力至关重要。”在所有场景中,最擅长持续优化叙事的人最终胜出”。同时,成功创始人的核心特质是学习能力,”相比初始经验,我更关注创始人的学习斜率与第一性原理思考能力”。

最优秀的创始人往往兼具两种特质:极度乐观与极度多疑——他们对自身使命和业务前景充满信念,但对其他一切保持警惕。

他认为,互联网是“分销机制”的革命,而 AI 是底层技术的颠覆,更接近“晶体管”式的赋能逻辑。前者解决“连接效率”,后者改变“创造本质”。

而关于 Benchmark 自身的投资策略和方法,他们坚持”寻找划时代企业,支持最具远见的创业者”的核心策略,Benchmark 本身扁平化的合伙人结构形成高度信任,确保所有成员协力支持被投企业。

他相信稀缺的永远是“非凡的公司”,而非资本,因此 Benchmark 坚持精简投资策略,一旦投资,所有人会一起深度陪跑。他将 Benchmark 比喻为一个资本主义者的共产主义集体。

值得注意的是,Eric Vishria 主导了对两个华人 AI 项目 Manus 以及 Fireworks 的投资,其中 Fireworks 已经估值 40 亿美金,ARR 超过了 1 亿美金《VC 开始做 Roll-up 了,这个华人 AI 最新估值 40 亿 ARR 超 1 亿美金》。

下面我对这个访谈做了一下梳理分享,由于内容实在太长,不可避免会有一些错误,但这个对话整体给了我很多启发:

1.Turner Novak:你曾提到,对于自己做过的每一项投资,几乎在接触项目的那一刻,你就知道这是一位值得支持的创始人。你能具体谈谈这一点吗?

Eric Vishria:我不会说“一接触就确定”,但我确实能很快建立信心。有些 VC 天性乐观,我们倾向于更容易被激发热情,而另一些人则更倾向于保持怀疑态度。我属于前者,容易先被激发兴趣,然后通过尽职调查、合作伙伴的反馈来调整判断——我大概是这样的工作模式。

每个人对待“兴奋点”的方式不同,但对我来说,当我见到创业者时,如果能迅速获取新的认知——尤其是当我在某个领域投入大量时间后,创业者的某句话能让我突然意识到:“他们有独到的见解。”这种瞬间的“顿悟”很关键。

我每天都会接触新公司、与人交流、阅读大量信息,但很少有人能提出让我耳目一新的观点。如果有人能给出前所未有的洞察,或是用全新视角解读市场,这对我来说就是绝佳的信号。需要明确的是,这通常与数据指标无关——我几乎从未因某个数字而决定投资,关键在于“洞见”,比如对市场的独特认知或分析视角。

很久以前,我曾与一位来自 Ido 的设计师合作,他说过一句话让我至今印象深刻:“很多时候,最重要的不是解决方案,而是正确地定义问题。”我认为这与投资中的“洞见”异曲同工——当所有人都在以某种固定模式看待市场或机会时,若有人能提出“我们可以这样切入”的新思路,并且让你觉得“这逻辑说得通”,这种思维碰撞就会成为关键的决策起点,这其中有一种“洞察”的因素在里面。

而第二件常让我印象深刻的事是,当你遇到一个真正的“学习者”型创始人。我之前描述过这种感觉:有些创始人走进来,就像在你脑袋上装了个吸尘器,把所有知识都吸走了,对吧?当你有这种感觉——仿佛有人在把你的大脑内容直接下载到他们的大脑里,然后你会想:“哇,如果这个人每周这样吸收三次,持续 10 年,那就是 1500 个大脑的知识量啊。这太惊人了。”这种学习能力或知识复利的水平,你几乎能切实感受到。

事实上,这让我意识到:比起创业者在创业初期的“成熟度”(比如对公司构建的认知水平),我更关注他们的“学习斜率”——即学习速度。如果学习曲线足够陡峭,他们很快就能通过复利超越所有人。当然,这种情况不常见,但偶尔遇到一个兼具“洞察”“学习力”,且与你产生化学反应的创业者时,真的会让人非常兴奋。

有人可能会问:“如何判断一个人是否擅长学习?毕竟谁都可以说自己是个好的学习者。”这确实很主观,更多是一种感觉。或许可以从他们提的问题来看:当你向他们提问时,他们是否能理解问题背后的深层逻辑?是否在挖掘洞见?是否试图追根究底?是否在用“第一性原理”思考?比如,你会感觉:“这个人是从本质出发在推理。”

另外,他们是否敢于问“看似愚蠢”的问题?是否愿意追问最基础的概念?比如,当你说了某个观点,他们会直接问:“你为什么这么说?”这种既自信又愿意谦卑求知的态度,往往是好迹象。

还有一点体现在他们的“叙事进化”中——关于公司的定位、存在的理由、致胜逻辑,是否能形成一个连贯的故事。有趣的是,我们在 Benchmark 常做极早期投资,我主导的项目中可能有三分之一到一半都是公司的“首笔融资”。这些项目常给我一种“直接奔着成功去”的直觉,虽然没人知道最终能否成功——早期投资本就是高风险,有些公司会成,有些不会,但这很正常。

从我的经验来看,哪怕团队优秀、市场正确,外部因素也可能决定成败。但硅谷最特别的地方在于:一次失败不代表什么,它只是“这次没成”而已,完全可以接受。当你听到一个创业故事时,你会想:“如果这事成了,可能真的会改变世界。”这种可能性,正是早期投资的魅力所在。

而且这个故事必须足够连贯。我们见过太多这样的例子:虽然不确定能否成功,但整个逻辑框架严丝合缝。这类项目永远是我最喜欢的投资标的——最棒的创始人、最有潜力的产品和公司,往往都具备这种特质。你向别人介绍时会说:“我不确定这能不能成,但他们正在做这件事,这是他们的核心论点,以及他们试图解决的问题。”说完后你会觉得:“嗯,这可能是个绝妙的主意。”

以 Cerebras 为例,这是一家专注于 AI 芯片和系统的公司,最近提交了上市申请。虽然过程中经历了各种争议,但最让我印象深刻的是,我从创始人兼 CEO Andrew 创业初期就开始与他合作——公司由五位创始人共同创立,作为一家半导体公司,它不仅资本密集,还面临诸多技术挑战。但问题是,我对硬件一窍不通,完全是门外汉。

那是 2016 年 3 月,Andrew 首次带着项目来找我们。当时半导体行业远未成为热点,英伟达市值还不到 300 亿美元(如今已超万亿美元),Google 也尚未发布 TPU,整个 AI 硬件领域几乎一片空白。他是如何在没有公开成功案例的情况下打动我们的?

答案很简单:第一张幻灯片是团队介绍,第二张还是团队。创始团队成员都是半导体和系统领域的连续创业者,履历堪称“专业级”。即便当时我们还不清楚这是一家半导体公司,但仅凭团队背景,就能感受到他们的专业性。

接下来,他们抛出了核心论点:“GPU 其实并不适合深度学习,只是比 CPU 强 100 倍而已。”这个观点在当时极具挑衅性——要知道,那是 Transformer 之前的时代,甚至 OpenAI 都尚未成立。他们接着解释:“图形处理器为何会成为AI 或深度学习的解决方案?或许并非如此。”

随后,他们详细阐述了工作负载的特性,以及他们将要打造的解决方案。你会不由自主地想:“这可能行得通,如果成功,价值将不可估量。”而风险投资的核心,不正是这种“不对称的可能性”吗?

2.Turner Novak:说到“叙事”,Benchling 的 Saji 曾提到,他从你身上学到了公司叙事的重要性。为什么叙事如此关键?

Eric Vishria:我认为,作为创始人或 CEO,本质上是在“持续讲述一个故事”。工程师可能会对“推销”嗤之以鼻,觉得这听起来像在兜售蛇油。但我所说的“叙事”并非贬义,而是指:你需要清晰阐述公司为何存在、为何由你们来做这件事、核心问题是什么、竞争优势在哪里,以及如何致胜。

无论面对客户、潜在员工、合作伙伴还是投资者,你都在传递这个故事,并且需要不断迭代和修正它。这是 CEO 的核心工作之一。优秀的叙事能力至关重要,因为当聪明人质疑“这逻辑有漏洞”时,你会意识到:“哦,确实有问题,需要修正。”

现实中,公司总会遇到各种挑战——客户集中度高、增长停滞、技术瓶颈等。有些问题源于合理因素,需要你清晰解释;有些则暴露深层隐患,需要你反思并解决。而这一切的试金石,正是公司的叙事逻辑。归根结底,CEO 必须主导并完善这个叙事。我亲眼见过两类 CEO 的鲜明差异:一类用心打磨叙事,另一类不屑于此。最终,前者往往走得更远。

3.Turner Novak:你知道为什么有些 CEO 会更倾向于深入打磨叙事,而另一些则不然吗?是否存在某种特质,让你更欣赏某位 CEO,或让你意识到他们需要加强这方面的能力?

Eric Vishria:我想这在某种程度上与“野心”相关——如果一个人极具野心,他讲述的故事必然宏大,并且能将故事的每一层逻辑拆解到当下的每一个具体行动,就像剥洋葱一样层层深入。

以马斯克为例,他堪称叙事大师。“移民火星”听起来遥不可及,但他让无数人相信了这个愿景。更厉害的是,他的叙事不止于“去火星”,而是“殖民火星”,甚至是“让人类成为跨行星物种”——这种野心的尺度几乎无人能及。

但他能从最宏大的愿景一路拆解到具体行动:我们需要发射火箭→火箭必须可重复使用→研发多型号火箭→用火箭运送卫星→开发机器人处理太空任务……他的叙事始终围绕核心逻辑层层展开,甚至宣称“我们不是汽车公司,而是电池公司”。关键在于,他本人深信这个故事,而非单纯说服他人,这正是野心的本质与叙事力量的绝佳例证。

4.Turner Novak:假设你遇到一位创始人,他的新洞见让你眼前一亮,擅长叙事,野心勃勃,团队也令人赞叹。你通常如何与这样的创始人建立联系,争取合作机会?毕竟你们要共事多年,这段关系通常是什么样的?

Eric Vishria:对我而言,每个人做 VC 的动机不同。我曾是创业者,因此我的核心动力是“与创始人合作”,这也是我最喜欢这份工作的原因。与创始人的化学反应至关重要,我会花大量时间与他们相处——在 Benchmark,我们常有与创始人合作超过十年的案例。

当遇到这样的创始人时,我会先深入探讨他们正在构建的事业:为什么要做这件事?动机是什么?具体如何运作?背后的驱动因素是什么?他们对发展路径有哪些规划?我能从其他公司的经验中带来哪些可借鉴的思考?这种互动的核心,是如何最大化创始人愿景实现的概率,帮助他们将野心变为现实。如果每个季度都能让成功概率提升一点点,复利效应就会显现。

5.Turner Novak:有没有哪些具体行动最能提升这种成功概率?比如提前准备董事会会议之类的小事?

Eric Vishria:其实有很多细节,而且每家公司、每位创始人都不尽相同。但无论是否达到产品市场匹配(PMF),核心都在于“如何构建一家可持续的公司”。优秀的公司必须具备耐用性和韧性。

有时你会遇到极有个人魅力的创始人,但关键问题是:他们是否真的想打造一家“超越个人”的公司?至少在当下或未来,公司需要汇聚多人的力量,形成协同效应。因此,创始人必须具备围绕公司搭建体系的能力,这涉及招聘什么样的人、团队成员的优势是什么、如何与创始人自身的能力互补——我在这些方面投入了大量精力。

有趣的是,我昨天听了 Ben Thompson 的播客访谈。他是一位出色的行业评论员,从访谈中能感受到,马克·扎克伯格始终在关注市场动态,理解行业趋势。这说明,优秀的创始人不仅要擅长叙事和构建团队,还要保持对外部世界的敏锐感知,不断迭代对业务的认知——这或许就是提升成功概率的关键细节之一。

他从中吸取了教训。对我来说,他提到的最有趣的一点是,他对未能掌控移动平台深感懊悔。这也解释了一些问题,比如他为何坚持开源 Llama 模型,为何投入数十亿美元研发 Llama。其中一个原因是:“我不希望再出现一个由他人掌控、我完全无法左右的平台。”

显然,他对苹果有诸多不满,双方关系也颇为紧张。但当你理解这一点后,就会明白他的心理逻辑——他不希望OpenAI、Anthropic 或其他公司掌控核心模型并成为新平台,而 Facebook(Meta)却不得不依赖这些平台,无论是用于广告资产还是其他业务。一旦想通这一点,一切都变得合理了。

关键在于,随着公司规模扩大,创始人的许多工作本质上是为了让公司正常运转、让业务持续发展。而其中一部分工作应该能让创始人“抬起头来”,拥有更长远的战略视角,洞察行业趋势与变化——这正是创始人的核心能力之一。在我看来,构建企业的理念与上述逻辑是相辅相成的。

6.Turner Novak:你认为这种趋势未来会如何变化?现在有一种说法(或许不再是玩笑)是“一个人就能打造一家十亿美元公司”。你在投资组合或观察中如何看待这种变化?

Eric Vishria:我认为这一过程将充满意想不到的曲折。举个例子,在 Benchmark 的投资组合中,有多家公司员工不足百人,从启动到实现 1 亿美元以上的年化收入仅用了 12 到 18 个月。这一速度不是传统 SaaS 公司的 2 倍或 3 倍,而是 5 到 10 倍。当然,这其中存在差异:年化收入可能包含实验性收入,未必完全可靠。但抛开这些因素,无论是从人力效率还是增长速度来看,都令人惊叹——而这很大程度上得益于 AI 技术。

7.Turner Novak:几个月前你曾发过一条推文,提到传统 SaaS 行业的“增长规则”(例如先实现 100 万美元营收,再以 3 倍、3 倍、2 倍、2 倍的速度增长,最终在上市时达到下一年 1 亿美元营收),但如今这套规则已彻底颠覆,尤其是上市环节。你认为这些公司增长更快的原因是什么?是市场需求激增吗?

Eric Vishria:目前我们能得出的唯一结论是:客户认为这类产品体验“极具魔力”,因此愿意为之付费。但这种付费意愿能持续多久?产品是否可替代?是否有护城河?是否具备持续性?这些问题尚无定论,且因公司和产品而异。但每当看到一个新领域的产品以如此速度增长时,我们必须承认:其产品必然具备某种“魔力”,切实解决了用户的痛点,让用户愿意“主动掏钱”。

8.Turner Novak:你见过增长最快的产品是什么?(假设可以公开讨论)

Eric Vishria:我认为 ChatGPT 无疑是史上增长最快的产品。除此之外,在我们的投资组合中,有近一半的公司在18 个月内从 0 做到了 1 亿美元以上营收——这速度堪称“光速”。增长模式各不相同:有的靠单次 20 美元的小额订阅(如 Cursor 等工具),有的则依赖 500 万到 1000 万美元的大额订单。这种多样性和灵活性令人震惊。

9.Turner Novak:如果我是投资者或创始人,希望打造一家能存续 10 年、改变世界、实现数十亿美元营收的公司,该如何评估当前业务的“收入质量”?

Eric Vishria:我认为,最优秀的创始人往往兼具两种特质:极度乐观与极度多疑——他们对自身使命和业务前景充满信念,但对其他一切保持警惕。这种多疑促使他们行动迅速,同时他们也具备极高的「智识诚实」:无论对外如何表达,内心深处始终清楚公司的护城河在哪里、薄弱环节在哪里。

以当前许多高速增长的 AI 公司为例,它们的护城河或许还很薄弱,但拥有「速度护城河」——凭借更快的迭代速度和微小的领先优势,持续跑在竞争对手前面,而这种优势随着时间推移有可能转化为真正的壁垒。

10.Turner Novak:你提到「护城河有限」的问题,这让人思考:在一个许多环节可被自动化的时代,究竟什么才是真正持久的护城河?比如传统意义上的「切换成本」是否依然存在?假设现在有一款新 CRM 工具,能通过自动化代理复制粘贴所有数据、克隆 Salesforce 的所有集成功能,用户几乎无需付出切换成本——这样的业务是否有价值?

Eric Vishria:或许我们可以从 Google 搜索的案例中寻找答案。Google 为何能在早期搜索引擎竞争中胜出?

-

产品绝对领先:无论是 PageRank 算法、网络爬取能力,还是搜索结果相关性,Google 都显著优于同期的Yahoo、AltaVista 等对手。

-

性能体验致胜:加载速度极快,这在当时网络环境下是决定性优势。

-

简洁无干扰:页面没有充斥劣质展示广告,用户体验纯粹。

但值得注意的是,Google 早期(1998 年成立时)并未实现盈利,直到 2001 年底才推出 AdWords。这一模式并非原创(灵感来自 Bill Gross 的 Goto.com),但 Google 凭借庞大的搜索流量和更优的执行能力,将其转化为商业奇迹。这说明:打造「有魔力的产品」是起点,但更关键的是让产品持续保持领先——后者远比前者困难。

社交网络依靠「网络效应」构建护城河,而 Google 最终形成了「广告主-用户」双边网络效应,并通过控制浏览器入口、操作系统(安卓)、硬件(Chromebook)等生态环节巩固地位。如果对比 2000 年的 Google(当时只是「更快、更准但不赚钱的搜索引擎」)和今天的 AI 初创公司,会发现历史正在重演:早期看似单薄的「产品优势」,可能成为未来十年护城河的起点。

回到当前 AI 市场,投资者对部分公司的未来增长预期看似激进,但考虑到行业整体规模和潜在价值,这种乐观并非毫无根据。毕竟,AI 产品的迭代速度远超传统软件,功能进化日新月异。当然,质疑声也存在——比如 OpenAI 目前的负毛利率问题。但正如 Google 早期未盈利却不妨碍其构建长期价值,关键在于:产品是否解决了真实且持续的需求,能否在迭代中建立不可替代的生态位。

在这个充满不确定性的领域,每个看似疯狂的愿景都能找到支持或反对的理由——这恰恰是风险投资的魅力所在。市场足够大,变化足够快,最终胜出者或许不是当前「护城河最深」的公司,而是那些能持续创造「不可替代的产品魔力」并将速度优势转化为生态壁垒的团队。

也许情况已经有所变化(我当然没看过他们的财务报表),但总体而言,我对此并不太担心。至少目前来看,大部分边际成本集中在推理环节,而推理成本正在迅速下降。这就像押注“摩尔定律”——事实证明,这样的押注通常是明智的。因此,我不认为毛利率问题是值得担忧的核心因素。

当然,行业确实存在定价压力和商品化趋势,同时模型开发成本也在持续上升。但或许随着预训练重要性下降、后训练重要性提升,这种成本增长会趋于平稳。所以我认为,毛利率挑战在当前阶段(尤其是推理环节)根本不算问题。如果创始人愿意承受短期压力,时间反而可能成为他们的朋友——因为技术迭代的红利会逐渐显现。

11.Turner Novak:假设你在运营一家公司,融资后有 12 到 36 个月的资金储备,如何判断风险区间?毕竟你无法准确预测技术进步的速度。

Eric Vishria:显然,每家公司的情况不同,需要持续调整策略。但如果公司有增长 momentum(动力)或 escape velocity(破局速度),即使资金接近耗尽,也更容易获得后续融资——毕竟市场对 AI 公司的资金供给依然充足,哪怕股市波动,优质项目仍不缺投资。但如果公司既没有增长动能,也缺乏令人信服的叙事逻辑,风险就会显著增加。

12.Turner Novak:未来十年,AI 领域的价值将主要集中在哪里?

Eric Vishria:有趣的是,回顾 90 年代互联网早期,基础设施公司(如思科、Sun)是首批赢家。当时 Nvidia 面临90 多家 GPU 竞争对手,但最终凭借技术壁垒脱颖而出。类似地,AI 领域的第一波浪潮中,英伟达显然是最大赢家—— Peter Thiel 曾说,英伟达攫取了 AI 领域 125% 的利润(因为其他公司仍处于亏损状态),这一说法可能还保守了。

但正如基础设施规模化后催生消费级巨头(如美国宽带普及后 YouTube 崛起,4G 网络成熟后 Instagram 和 Snapchat 爆发),AI 领域也会遵循类似规律:

-

基础设施层:当前以英伟达为代表的硬件和算力公司占据主导,解决“算力供给”问题。

-

应用层:随着算力成本下降和模型能力提升,未来将涌现大量消费级和企业级应用。例如,企业级工具可能在垂直领域深度整合 AI(如 Glean 通过 LLM 重构企业内部搜索),消费级产品则可能围绕“个性化体验”形成垄断。

13.Turner Novak:作为投资人,你现在更倾向于押注哪个方向?

Eric Vishria:我们的工作性质决定了很难自上而下规划机会——关键在于发现那些对市场有深刻洞察、懂技术边界、能将模型能力与具体场景结合的创始人。但 AI 时代的产品开发逻辑与传统 SaaS 截然不同:

-

SaaS时代:创始人从“客户问题”出发,利用云计算等成熟技术提供更好的解决方案(如 Salesforce 用云模式颠覆传统 CRM)。

-

AI 时代:创始人需要从“技术能力”出发,思考“如何将模型特性应用于特定领域”。例如,Cursor 的创始人深谙大语言模型的推理边界,才能开发出精准的编程辅助工具。

这种逻辑反转意味着,技术型创始人可能更具优势——他们需要像 Cerebras 的 Andrew 那样,既懂半导体技术,又能将其与 AI 算力需求结合。

反观传统 SaaS 巨头,多数仍停留在“给产品加聊天机器人或自动补全功能”的浅层改造,真正能利用 AI 重构业务逻辑的案例极少。这背后的原因,一方面是产品开发逻辑的颠覆,另一方面是老牌公司总试图“保护现有业务”,而事实上,他们更该孤注一掷地拥抱新技术。

正如我的一位合伙人所说:“面对 AI,你只有两种选择——要么被它颠覆两次,要么主动用它重构业务。”这不是谁的错,而是技术迭代的必然规律。那些能跳出“客户需求驱动”的惯性思维、真正理解AI技术本质的团队,才可能在未来十年定义新的商业规则。

这就像世界在我们面前发生了剧变。正如你所说,市场重新定义了价值,这种变化导致传统公司增长放缓——新的热点涌现,人们的精力和资源随之转移,旧业务面临被颠覆的风险。

14.Turner Novak:作为创始人,如何理解这些技术浪潮并决定该拥抱什么?回顾过去五年,我们经历了 AI、Web3 等领域的兴起,但 AI 显然不是昙花一现的潮流,而是将持续数十年的变革力量。 你是否曾有某个时刻意识到:“AI 正在从根本上改变商业逻辑”?

Eric Vishria:对我来说,答案在于观察技术迭代的速度——模型能力以肉眼可见的速度提升,越来越多的人利用 AI 创造实用价值。这种趋势令人振奋,因为它预示着 AI 将渗透到生物科学、材料科学、机械工程等各个领域,甚至像晶体管一样成为底层赋能技术。

以晶体管为例,这个诞生于 20 世纪 50 年代的“开关”元件,最初只是真空管的替代品,如今却存在于每一部手机、耳机、摄像头中,支撑着整个数字世界。AI 正展现出类似的潜力:未来,从智能麦克风自动捕捉声音,到摄像头根据光线动态调整画质,几乎所有设备都将嵌入 AI 能力。这种“无处不在”的特性,让 AI 成为继电力、互联网之后最具变革性的技术浪潮。

说到个人如何使用 AI,我其实是个“简单用户”。除了常用的 ChatGPT、Claude 等对话工具,我尤其喜欢语音交互功能——这对有孩子的家庭来说简直是神器。比如,我 10 岁的儿子痴迷于黑洞,常常通过 AI 语音获取相关知识,甚至让 AI 创作关于他喜欢的电视剧或爸爸出差回家的歌曲。这种即时互动不仅满足了孩子的好奇心,也展现了 AI 在教育和创意领域的无限可能。

15.Turner Novak:回顾 2014 年进入风投行业以来,你觉得这个行业最大的变化是什么?

Eric Vishria:最大的变化莫过于竞争加剧和资本供给的爆炸式增长。如今,初创公司的融资规模远超从前,这既源于市场规模的扩大和技术红利,也与货币环境有关。但另一方面,投资的“回报天花板”也在升高——AI 等新技术浪潮催生了更多潜在的万亿级企业。

从行业影响看,全球市值前十的公司中,超过 70% 曾接受过风险投资(如苹果、特斯拉、微软等),而在市值前 100 的公司中,这一比例可能更高。这印证了风投在技术商业化进程中的核心作用:我们不仅是资金提供者,更是推动科学创新与商业落地的桥梁。

展望未来,每一代风投机构都与特定技术浪潮深度绑定:红杉崛起于半导体时代,Benchmark 成立于互联网早期,a16z 则在移动互联网时代崭露头角。如今,AI 正在塑造新一代机构——那些能理解技术本质、与创始人并肩探索“技术-场景”适配的投资者,将在这场变革中定义未来十年的商业版图。

正如晶体管最终隐于幕后却支撑万物,AI 也将以“润物细无声”的方式重构每个行业。作为风投从业者,我们的使命就是在技术与商业的交汇处,发现那些能将“不可能”变为“必然”的创想,并用资本和资源浇灌它们成长为下一个时代的基础设施。

这些风投机构的崛起往往与特定时代的技术浪潮紧密相连——它们是时代的“新入局者”,并顺势而为建立了行业地位。当然,像红杉、Benchmark、a16z 这样的机构能够持续保持影响力,本身也证明了这个行业的“自我更新”特性。风投本质上是“ hustler(奋斗者)的事业”——我们常被调侃为“高级猎头”或“卖钱的人”,因为说服他人相信一个尚未验证的愿景并非易事。这个行业充满竞争,但也正因如此,它始终保持着活力与创新。

关于 Benchmark 的投资阶段,外界常将我们归类为“A 轮投资者”,但如今“早期”的定义早已模糊。当有些公司从创立到实现 1 亿美元营收仅需一年时,传统的“种子轮”“A 轮”“B 轮”分界已失去意义。对我们而言,核心逻辑始终是“尽可能早地投资最优秀的公司”——所谓“A 轮”,更像是“首位董事会级合伙人加入”的节点,这占据了我们 80% 的投资场景。至于具体阶段名称,其实并不重要。

面对当前市场的快速变化,我们的策略是“拓宽视野、保持灵活”。估值上升、单笔投资规模扩大是客观事实,但我们从不机械遵循量化规则。原因很简单:发现一家卓越的公司已足够困难,一旦遇见,所有权、价格等因素都退居次位——稀缺的永远是“非凡的公司”,而非资本。

Benchmark:资本主义者的共产主义集体

Benchmark 的独特之处在于小规模的核心团队(通常 4-6 名活跃投资人)和完全对齐的激励机制。我们无需规模化扩张,因此能聚焦于“高 conviction(信念)”投资,纯粹地寻找那些能定义时代的企业。反观大型机构,因团队层级复杂、个人职业诉求多样,不得不建立规则防止失误,但这也可能导致错失真正的创新机会——毕竟,写一张支票很容易,但判断“哪些支票值得写”才是艺术。

这让我想起初创公司的成长轨迹:早期创始人间靠信任协作,无需繁琐制度;随着规模扩大,才需要建立流程和规范。风投行业亦然——当机构膨胀到一定程度,政策和流程自然增多,但 Benchmark 选择反其道而行之:我们的投资策略始终极简——寻找能实现数十亿美元营收的世代级公司,无论过去、现在还是未来,仅此而已。

有人可能会质疑这种“非结构化”模式的可持续性,但事实上,风投的本质从未改变:押注最具野心的创业者,支持他们实现看似疯狂的愿景。至于基金规模大小(如 Benchmark 上一支基金约 6 亿美元),从来不是决定成败的关键——毕竟在 90 年代,谁又能预见一家“小而精”的机构能在互联网、AI 等浪潮中持续捕获改变世界的企业?

最终,风投行业的魅力在于它永远为“例外”留出空间——那些不被规则束缚、敢于在技术与商业的交界处押注“不可能”的人和机构,终将定义下一个时代的价值坐标。

与其他规模庞大的基金相比,我们的基金规模相对较小。当面对那些可以开出“双倍资金、三倍优惠条款”的大型基金时,我们如何体现差异化?首先需要明确的是,我继承了 Benchmark 的品牌和长期积累的优异业绩——当前团队的多数合伙人都是这一历史积淀的受益者。因此,创业者通常明白,我们的投资灵活性并未受限于基金规模,这是我们独特的优势。

对我们而言,核心竞争力在于小规模团队对“深度伙伴关系”的专注。我们每年投资数量远低于多数机构,因为我们必须全心投入与少数创业者的合作,将心血倾注于帮助他们成功。这种模式的价值在于:创业者能真切感受到“伙伴精神”——我们不仅是投资者,更是长期并肩作战的盟友。

当然,有人会反驳:大型机构拥有庞大的团队资源(如招聘团队、市场团队等),能为公司提供“集团军式”支持。但选择 Benchmark 的创业者,往往更看重董事会成员能否投入大量时间深度参与业务。毕竟,任何成功公司的核心能力(招聘、工程、销售等)都需自建,风投的价值不在于直接提供资源,而在于成为“有洞察力的倾听者”——既熟知公司细节,又能跳脱日常事务提供战略视角。

举个例子:当创始人面临一个 51% 对 49% 的艰难决策时,通用型建议往往无效,而我们的价值在于结合对公司的深度理解与行业经验,提出“你是否考虑过 XX 角度”的针对性思考。这种互动难以量化,却在合作中形成不可替代的信任纽带。

Benchmark 的“平等合伙人模式”是另一个关键差异。我们实行完全扁平化的管理:资金分配、决策权、经济利益均由合伙人平等共享,形成“资本主义者的共产主义集体”。这种结构消除了内部竞争,确保所有人全力支持每一个项目——在许多机构,“这是谁的项目”的割裂感普遍存在,但在我们这里,所有公司都是“我们的项目”。

投资决策上,我们采用“高信任倡导模式”。当某位合伙人看好一个项目时,会邀请其他伙伴参与讨论(甚至初次会议就有 2-3 位合伙人在场),通过跨领域视角碰撞出更全面的判断。最终决策虽需投票,但核心是充分的对话与倡导,而非机械的规则。

回顾我的个人经历:高中因修完所有数学和科学课程而提前毕业,从田纳西孟菲斯来到加州,在斯坦福大学学习数学与计算科学,曾在科技投行短暂工作,后加入 LoudCloud(早期云计算公司)从助理做起,经历了从 LoudCloud 到Opsware 的转型(从云服务转向云管理软件),这段经历让我深刻理解技术创业的跌宕。

2010 年我创立 Rockmail(一款社交浏览器),2013 年被雅虎收购。这段创业经历让我体会到创始人的挑战,也为后来加入 Benchmark 埋下伏笔——2008 年红杉资本的 Jim Goetz 曾建议我考虑风投,六年后这颗种子发芽,而Benchmark 的平等文化与我一拍即合。

我的首笔投资是 Confluent(基于开源项目 Kafka 的公司,现已上市),随后是 Amplitude(数据分析平台,亦上市)。从创业者到投资者的身份转换,让我更能理解“学习心态”的重要性——如 Amplitude 创始人 Spencer Skates 便是“第一性原理”的践行者,这种特质在 MIT 背景的创业者中尤为常见。

对比 90 年代互联网泡沫与当前 AI 浪潮,我认为最大差异在于:互联网是“分销机制”的革命,而 AI 是底层技术的颠覆,更接近“晶体管”式的赋能逻辑。前者解决“连接效率”,后者改变“创造本质”。正如晶体管最初不被重视,最终渗透到所有电子设备,AI 也将以更隐蔽却深远的方式重塑每个行业。

就像我们投资的 Fireworks,这家公司主要为开发者提供集成多种模型的工具,他们有一个推理云平台。创始人曾在 Facebook 负责 PyTorch 工程团队早期的规模化工作,她和一群合作者离职后创立了 Fireworks。最初公司计划做 PyTorch 云服务,但随着生成式 AI 的兴起,他们意识到需要提升抽象层级,于是转向提供各类开源模型、定制模型及模型运行服务。

事实证明,运行大型模型并非易事,而他们在这方面做得非常出色,业务规模迅速扩大,是我们投资组合中增长最快的公司之一,属于那五到六家极速增长的企业。

16.Turner Novak:或许这是个简单的问题,用户为这类服务付费的模式是怎样的?是否像支付 token 那样?我认为很多定价模式基本是基于 token 的。你认为这种模式会改变吗?

Eric Vishria:当然会。我觉得所有这些商业模式都会不断演变——从为计算资源付费到为 token 付费,未来可能还会转向其他付费形式。商业模式的最终形态会是怎样的?很难说。对于许多应用层公司,可能会基于“结果”向消费者收费。例如,Sierra 公司在客户服务领域就采用了按结果收费的模式,比如按解决工单的数量计费。这种模式很有趣,因为它跳过了对劳动力或 token 的支付,直接与业务成果挂钩。在基础设施层,收费模式可能会更底层化,但无论如何,这种模式会持续进化。

有趣的是,如果用户清楚知道服务对自己的价值,并且愿意为结果付费,那么这种模式可能带来更快的销售转化,因为风险更低,激励也更一致。你听说过类似 AWS 容器运行导致高额费用的案例吗?比如 Coinbase 曾在财报中披露因数据监控产生 5500 万美元的巨额账单,这就是过度消耗资源的典型例子。

17.Turner Novak:成为投资者后,你对这个职业的认知有什么变化?

Eric Vishria:我意识到这是一份独特且极具挑战的工作,与创始人的角色截然不同。在作为创业者四处融资时,我曾认为投资的难点在于“挑选项目”,现在依然这么认为。虽然我更倾向于支持创业者并与他们合作——这是我热爱的部分,但不可否认,“挑选”仍是最困难的环节。

投资的情绪起伏不像创业那样剧烈,没有创业者那种每日的尖锐压力,而是长期处于一种隐晦的焦虑中。但如果你热爱学习,这份工作会很有吸引力——每次会议都是了解新市场、新技术的机会,还能尝试理解人性,其中充满了奇妙的化学反应。

18.Turner Novak:Benchling 的 Saji 提到,你在搭建管理团队和招聘方面很有心得。如果我是一名刚融资 2000 万美元的创始人,团队规模还小,想招聘销售主管或工程主管,该如何开始思考这些高层级的招聘和管理团队建设?

Eric Vishria:首先,我坚信团队建设和领导力培养的重要性。公司最稀缺的不是执行工作的人,而是领导工作的人。第一步是明确需求,这说起来容易做起来难。以销售为例,你需要先弄清楚目标客户是谁、销售类型是什么、销售流程如何,以及你认为流程能以多快的速度扩展。

同时,还要考虑公司的文化和个性特点,只有明确这些,才能清晰地勾勒出所需人才的画像。接下来,你需要接触不同背景的候选人,全面了解市场情况,这样才能确定“这就是我们需要的人”。

招聘时要注重“优势优先”,寻找具有独特专长的人,而不是仅仅关注“没有明显缺点”的人——后者往往会导致平庸,而平庸是创业公司的大敌。世界对初创公司的存在漠不关心,公司的生存和发展需要意志、拼搏和锋芒,因此你需要招聘那些具有突出优势的人。

如何找到这样的人?或者说,如何避免招聘到平庸的人?我通常会与一组信任的高管猎头合作,比如 Artisal 的 Andy Price,我们在许多招聘项目中都有合作,我大概和他共事过 20 次左右。猎头能帮助管理招聘流程,协助推进工作。关键是要先明确招聘标准,然后严格按照标准评估候选人,同时进行全面的背景调查——包括正面和侧面的,亲自打电话询问具体细节,花时间深入了解。很多时候猎头会负责大部分背景调查,但作为创始人,你需要亲自参与,因为猎头可能会有促成招聘的利益倾向。

19.Turner Novak:我曾听你说过一句话:“最好的 CEO 会犯所有新错误。”这是什么意思?

Eric Vishria:这与学习有关。如果一个人在不断学习,就不会重复犯同样的错误,而是会遇到新的挑战,犯下新的错误。这其实是一件好事——创业公司本就充满艰难,犯错是必然的,我们不应该害怕犯错。每家高速增长的公司内部都可能显得混乱,存在各种问题,这是因为创业本身就是困难的。

关键在于区分哪些是“规模或快速增长带来的问题”,哪些是“战略死胡同”——如果陷入战略死胡同,就必须找到出路。所谓战略死胡同,就是指由于某种原因,公司陷入了难以长期存续的境地。

20.Turner Novak:你之前提到过公司上市的问题,能否谈谈你对当前上市环境的看法?

Eric Vishria:为什么现在很多公司选择不上市?我们正处于一个特殊的市场环境中。2021 年许多公司上市后,市场出现了回调,经济增速放缓,导致当前环境有些停滞。虽然 CoreWeave 等公司成功上市,还有更多公司计划上市,但整体氛围仍显谨慎。

我认为公司上市是件好事,就像进入大联盟,能让公司变得更成熟。尽管股市波动可能会带来冲击,但世界上最大的科技公司都是上市公司。反对上市的观点通常认为,上市需要面对繁琐的监管要求。但对于大型私营公司来说,本身就应该进行审计等规范操作,上市只是增加了少量财务和法律人员,影响其实不大。

另一种观点认为,上市公司需要关注短期业绩,而私营公司可以专注于长期发展。但事实上,私营公司也需要应对资本波动,而且真正优秀的公司,无论上市与否,都能持续创新——比如特斯拉、Google、微软、苹果等,它们在上市后依然不断开拓新业务。

20.Turner Novak:作为早期投资者,你从公开市场投资者那里学到了什么?

Eric Vishria:很多,其中最深刻的教训来自 2021 年——即使是优秀的公司,也可能被高估。这一点现在已经深深印在我的脑海中。

20.Turner Novak:那么你如何看待估值?

Eric Vishria:早期阶段的估值和规模化阶段的估值完全不同。早期估值主要基于对潜在结果的判断,以及风险与回报的平衡,这是非常主观的,很难用具体数字量化。而上市公司的估值则有更多可参考的指标和数据,虽然也存在误差范围,但更具客观性。总之,这是一个充满趣味的话题。

End!

LBank将首发上线Torch of Liberty(LIBERTY)

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,据官方消息,LBank将于2025年6月11日13:10(SGT)首发上线Torch of Liberty(LIBERTY),并开放LIBERTY/USDT交易对。充币与交易业务将同步于6月11日13:10(SGT)开放,提币业务将于6月12日12:00(SGT)开放。

商务部国际贸易谈判代表:中美原则上达成协议框架

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,据人民日报报道,商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢在伦敦谈到中美经贸磋商机制首次会议时表示,中美双方进行了专业、理性、深入、坦诚的沟通。双方原则上就落实两国元首 6 月 5 日通话共识以及日内瓦会谈共识达成了框架。

火币HTX已上线AXL永续合约,并启动合约交易派对

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,据官方公告,火币HTX已于6月11日上线AXL/USDT永续合约,最高杠杆20倍。同时,火币HTX于6月11日13:00至6月18日13:00(UTC+8)启动AXL合约交易派对,总奖池高达10,000美元。

活动期间,用户完成报名,并参与AXL/USDT合约交易,累计有效交易额≥10,000 USDT,即可根据交易额排名瓜分奖池;合约新用户完成AXL/USDT合约交易还将获得专属福利。

收益产品平台 OpenTrade 完成 700 万美元战略融资,由 Notion Capital 和 Mercury Fund 领投

深潮 TechFlow 消息,6 月 11 日,据 CoinDesk 报道,总部位于伦敦的收益产品平台 OpenTrade 已完成 700 万美元战略融资,由 Notion Capital 和 Mercury Fund 领投,a16z crypto、AlbionVC 和 CMCC Global 参投。此轮融资使该公司在六个月内的总融资额达到 1100 万美元。

目前,OpenTrade 管理着 4700 万美元资产,处理了近 2 亿美元的交易量,月环比增长 20%。此次融资将帮助公司扩大运营规模并改进技术架构。

「比特币家庭」因绑架威胁弃用硬钱包,全球四大洲藏密钥:我们要保护女儿

文章来源:CNBC

编译及整理:BitpushNews

比特币家庭(Bitcoin Family)在西班牙南部的内华达山滑雪旅行中合影。他们在 2017 年卖掉了所有财产押注比特币,如今成为五口之家四处旅行的「数字游民」。

在多起针对加密名人的绑架案发生后,整个圈子人心惶惶。不少知名人士都悄悄升级了自己的安保系统,包括那个把全部家当换成比特币的「疯狂一家人」(Bitcoin Family)。

「比特币家庭」(Bitcoin Family)的大家长 Didi Taihuttu 表示,他们全家已经彻底改头换面,搞了一套全新的安保方案。

这个家庭早在 2017 年就将房子车子等所有财产变卖,All in 了当时约 900 美元 / 枚的比特币,并从此走上极端的加密信仰之路。他们和三个女儿一起全职旅行,完全抛弃传统银行体系。

在过去 8 个月里,Taihuttu 表示,他们也放弃了硬件钱包,转而使用一种混合系统:部分模拟、部分数字化,将助记词加密、分割,通过区块链加密服务存储,或藏于全球四大洲的实体位置。

「我们把一切都改了,」Taihuttu 在泰国普吉岛的电话采访中告诉 CNBC。「即使有人用枪指着我,我也只能给出我手机钱包里的那点资产,那没多少。」

CNBC 最早在 2022 年报道了这个家庭特殊的存储体系,当时 Taihuttu 描述了如何将硬件钱包藏在多个大洲,从欧洲的租屋到南美的自助仓库等各种地点。

万圣节期间,Taihuttu 一家在泰国普吉岛装扮拍照。因 YouTube 视频暴露了住址,他们近期刚刚搬家。

随着针对加密持有者的绑架案日益频繁,连这个家庭也开始重新审视他们的网络曝光程度。

本周,摩洛哥警方逮捕了一名 24 岁男子,此人涉嫌策划多起针对加密高管的暴力绑架案。其中一名受害者是某加密富豪的父亲,据称被关押在巴黎南部一栋房屋中数日,甚至被切断了一根手指。

在另一宗案件中,法国钱包公司 Ledger 的联合创始人及其妻子在家中被绑架,勒索团伙还瞄准了另一位 Ledger 高管。

上月在纽约,当局称一名 28 岁的意大利游客在曼哈顿一间公寓中被绑架并遭受 17 天的酷刑,绑匪为了获取他的比特币密码,用电线电击、用枪殴打,还给他脖子上绑了一个苹果 AirTag 用于追踪。

这些事件的共同点是:为了获得能立即转移虚拟资产的密钥。

「看到这么多绑架案确实令人不安,」加密钱包公司 Exodus 的 CEO JP Richardson 表示。他呼吁用户自行加强安全措施,采用自托管方式,把大额资产存放在硬件钱包中;对于持有大量加密资产的用户,还应使用多重签名钱包,这通常是机构才使用的设置。

Richardson 还建议将资金分散在不同类型的钱包中,避免热钱包中存放大额资产,以在不牺牲灵活性的前提下降低风险。

这一日益上升的不安全感也推动了对实体保护的需求,保险公司正加速推出针对加密货币持有者的「绑架与赎金险」(K&R)。

但 Taihuttu 等不了企业解决方案的成熟。他选择了彻底去中心化——不仅是财务层面,还有个人风险管理。

这个家庭正准备从泰国返回欧洲,而「安全」成了饭桌上的高频话题。

「我们全家人最近聊了很多这类事,」Taihuttu 说,「孩子们也看新闻——尤其是法国那起案件,那位 CEO 的女儿差点在街头被绑架。」

如今,他的女儿们开始问出一些棘手的问题:「如果有人试图绑架我们,怎么办?」「我们有什么应对计划?」

Taihuttu 用锤子和字母冲子手工敲打,将部分助记词刻在钢板上。这些钢板被隐藏在全球四大洲,作为去中心化储存体系的一部分。

虽然女儿们自己的钱包中只存有少量加密资产,但全家还是决定彻底离开法国。

「我们原本只是在一个小众市场里有点名气——但这个小众市场现在正变得越来越大,」Taihuttu 说。「我认为我们会看到越来越多类似的抢劫事件。所以,是的,我们肯定不会去法国了。」

即便在泰国,Taihuttu 最近也停止了旅行更新与家庭拍摄。他收到一些陌生人的骚扰信息,对方声称通过他的 YouTube 视频找到了他家住址。

「我们当时住在一栋非常漂亮的房子里,住了六个月——然后我开始收到一些邮件,说他们认出了这是什么房子。还警告我小心,别让孩子独自在外,」他说。「所以我们搬家了,现在也完全不拍视频了。」

「现在这个世界很奇怪,」他说,「所以我们只能自己做预防——而在钱包方面,我们现在是完全不使用硬件钱包了。」

为了防止被劫,Taihuttu 对每组 24 词助记词中的部分词语进行加密,然后将其分为四组,每组 6 个词,分别藏在世界各地

这个家庭的新安全措施是将一个 24 词比特币助记词分成四组,每组 6 个词,分别存储在不同地理位置。有些通过区块链加密平台数字化保存,其他则以手工刻字的方式刻在防火钢板上,再藏于四大洲。

「即使有人找到了其中 18 个词,他们也无法做任何事,」Taihuttu 解释说。

他还添加了一层个人加密:对特定助记词词语做替换处理,以迷惑攻击者。这个方法简单却高效。

「你只需记住自己改了哪些词就行了,」他说。

他们弃用硬件钱包的部分原因,是对第三方设备日益增加的不信任。包括 Ledger 在 2023 年的一项备受争议的更新在内,引发了人们对后门和远程访问功能的担忧,因此他们决定彻底放弃硬件钱包,转而采用纸张和钢板加密备份。

虽然他们仍在「热钱包」中保留少量加密货币用于日常消费和算法交易策略,但这部分资产受到多重签名审批的保护,必须多方签字才能执行交易。

他们使用 Safe(前称 Gnosis Safe)来管理以太坊和其他山寨币;比特币则在 Bybit 等中心化平台上使用类似的多重安全措施。

Taihuttu 在西班牙内华达山近照。这个家庭的生活方式——无银行账户、游牧生活、重仓比特币——即便在加密圈也属异类

Taihuttu 把大约 65% 的家庭加密资产存储在四大洲的冷钱包中——这种去中心化系统是相较于 Coinbase 旗下 Xapo 在瑞士阿尔卑斯山使用的中心化金库更好的选择,尽管后者提供实体保护和遗产服务,但 Taihuttu 表示,这些仍需「信任别人」。

「如果那些公司破产了怎么办?我还能访问我的资产吗?」他说。「你又把资本交回别人手里了。」

因此,Taihuttu 选择自己掌握密钥——藏在世界各地。他可以远程补充钱包余额,但要取出这些资金则至少需要一次国际旅行,具体取决于所需助记词片段的位置。这些资产被视为长期养老金,计划等到比特币涨到 100 万美元时才动用——他预计这个时间将在 2033 年到来。

Didi、Romaine 和他们的三个女儿大部分时间都生活在离网环境中,使用去中心化交易平台、算法交易机器人,以及全球分布的冷钱包系统管理加密资产

这种多方安全的转向不仅体现在多重签名钱包,也扩展到 MPC(多方计算)技术,它作为一种更高级的安全模型正逐渐流行。

MPC 不将私钥保存在单一位置,而是将其加密后分成多个「共享片段」,分散给多个参与方。只有当达到设定的签署门槛数量后,交易才可执行,这大大降低了被盗或非授权访问的风险。

传统的多重签名钱包需要多个实体批准交易,而 MPC 则更进一步,通过密码学手段将私钥本身拆分,从而确保没有任何一个人能掌握完整的私钥——甚至连他们自己的片段都无法独立完成签名。

此趋势恰逢对 Coinbase 等中心化加密平台的审视再度升温——Coinbase 最近披露了一起数据泄露事件,影响数万名用户。

Taihuttu 表示,如今他 80% 的交易都在 Apex 等去中心化交易所上完成。Apex 是一个点对点平台,允许用户在保留资金托管权的前提下设定买卖订单,致力于加密货币最初的去中心化精神。

虽然他未透露自己的总持仓金额,但 Taihuttu 分享了本轮牛市的目标:实现一亿美元净资产,其中 60% 仍将持有比特币。剩下的资产分布在以太坊、Solana、LINK、Sui 等 L1 代币,以及越来越多关注 AI 和教育领域的初创企业——其中还包括他本人创办的一个专为儿童提供区块链与生活技能课程的平台。

最近,他也开始考虑是否要淡出公众视野。

「内容创作真的是我的热爱。我每天都很享受这件事,」他说,「但如果这不再对我的女儿们安全……我真的需要重新考虑。」

市场下一个焦点:「影子联储主席」是谁?

撰文:龙玥,华尔街见闻

特朗普酝酿提前布局,「影子美联储主席」浮现。

据追风交易台消息,德银最新报告显示,美国总统特朗普在回应关于下任美联储主席人选的问题时表示,相关消息可能「很快公布」。虽然鲍威尔的主席任期要到 2026 年 5 月才到期,董事会席位更是延续到 2028 年。但特朗普可能会借 2026 年 1 月美联储理事克鲁格(Adriana Kugler)席位空缺之机,提前布局继任者。

德银指出,特朗普可能支持财政部长贝森特 (Bessent) 最初提出的「影子美联储主席」概念,即提前很长时间任命下任主席。这一策略反映出政府对货币政策话语权的重视。

随着特朗普政府《大漂亮法案》预期在 7 月中旬通过,并且未来几个月贸易政策或进一步明朗,市场焦点将转向美联储下任主席人选。

三大热门候选人各有特色,政策倾向成关键

德银报告梳理了近期美媒频繁提及的三位潜在人选:

凯文·沃什 (Kevin Warsh):2006-2011 年担任美联储理事,现任胡佛研究所研究员。博彩市场将其视为领跑者,但历史上持鹰派立场,曾批评美联储的量化宽松政策,并对去年 9 月 50 个基点的降息和美联储资产负债表规模提出质疑。

凯文·哈塞特 (Kevin Hassett):现任特朗普国家经济委员会主任,但其货币政策倾向尚不明确。

克里斯·沃勒 (Chris Waller):现任美联储理事,最近表现出更加鸽派的观点,认为美联储可以忽略关税推动的通胀并降低利率。

美国财长贝森特也被意外卷入「战局」。德银提到他们被机构客户多次询问,贝森特是否有转掌美联储的可能性。

德银看好沃勒胜算

德银报告指出,特朗普因呼吁「降息 100 基点为经济注入火箭燃料」,势必倾向鸽派人选。

据德银 AI 工具分析,沃勒是 2024 年以来第二鸽派的官员,仅次于芝加哥联储主席古尔斯比 (Goolsbee)。沃勒近期更公开主张「忽略关税通胀优先降息」,直击特朗普诉求。

但该行分析认为,仅有鸽派倾向还不够充分。虽然政府考虑的候选人可能都会承诺降息,但实施宽松政策才是真正挑战。

报告指出,新美联储主席需要说服同事采取不同的政策路径。美联储政策需 FOMC 多数票通过,沃勒作为现任理事已建立投票联盟基础,相较外部候选人更易推行政策转向。

同时,对于来自美联储外部的候选人,尤其是如果他们曾批评美联储(如沃什)或支持过可能引发美联储独立性质疑的经济政策(如贝森特或哈塞特),可能面临更大的阻碍。

贝森特若转任美联储主席,将面临「裁判员兼运动员」指控——既要评估自己任内推行的财政政策效果,又需否认政治干预货币决策。

相较之下,德银认为现任理事沃勒的胜算更大。

新主席将面临独立性考验

德银警告,无论最终人选如何,市场都可能测试下任美联储主席的独立性以及其实现通胀目标承诺的可信度。如果候选人来自政府内部,这一挑战可能更加严峻。

在当前背景下,这种考验可能更加严峻:特朗普威胁解雇鲍威尔,并在经济韧性强、关税推动通胀上升的情况下呼吁美联储大幅降息,为美国经济提供「喷气燃料」。

当前美国经济韧性叠加关税推升通胀压力,市场通胀预期可能提前升温,新美联储主席必须决定是否要维护美联储来之不易的抗通胀信誉。

财富 500 强区块链采用率达 60%,机构在 Q1 向加密基金注资 500 亿

原文来源:Cryptoslate

编译:区块链骑士

根据 Coinbase 最新发布的《Crypto 资产现状报告》,2025 年上半年,《财富》500 强企业和全球资产管理公司继续扩大区块链业务布局与资金配置。

60% 的《财富》500 强企业高管表示其公司正在开展链上项目,且每家公司的平均项目数量从去年的 5.8 个跃升至 9.7 个,增幅达 67%。

此外,近 20% 的受访者现在将区块链项目视为其未来战略的核心要素,与 2024 年相比增长了 47%。

随着企业在支付轨道、供应链追踪和身份凭证等领域进行试点,区块链的应用场景继续从金融和技术领域扩展到零售、医疗、汽车和食品等行业。

高管们还指出了新的收入来源,38% 的人认为链上工具能够带来增量销售,而 37% 的人表示正在积极策划更多的部署方案。

董事会层面的关注度与资源投入相一致。近一半的《财富》500 强企业受访者表示,过去一年公司在区块链方面的资本支出有所增加。

交易流量也反映了这一转变,过去三个季度,《财富》100 强公司共宣布了 46 个不同的 Web3 项目,尽管宏观环境存在不确定性,但仍达到了历史高位。

机构投资者通过直接市场参与企业势头保持一致。十只规模最大的现货 BTC ETF 累计吸引了 500 亿美元的资金流入,是表现最佳的传统 ETF 首年资金流入量的两倍。

以太坊基金在上市后的首个季度就吸引了 35 亿美元的资金,在管理资产规模和机构持有者数量方面均超过了历史上的同类基金。

报告中的调查数据显示,83% 的机构投资者计划在今年增加其 Crypto 资产头寸,59% 的投资者打算将超过 5% 的管理资产配置到该领域。

多元化趋势也在扩大,73% 的投资者已经持有 BTC 和以太坊以外的通证,76% 的投资者预计到 2026 年将投资于通证化的现实世界资产。

资产管理公司指出,产品可用性和流动性深度是推动这一趋势的催化剂。BTC ETF 已形成稳定的日交易量,可与历史悠久的股票基金相媲美,这为必须进行大规模交易的养老基金和保险公司提供了便利。

与此同时,由国库支持的稳定币的增长以及 210 亿美元的通证化债券市场为固定收益部门提供了更多符合现有授权的投资工具。

企业区块链部署和投资组合配置的同步增长,形成了一种反馈循环,即企业项目产生链上交易量和数据,从而提高市场透明度。

与此同时,机构资金流入加深了市场流动性,并鼓励供应商构建合规的基础设施。

Coinbase 的研究将监管明确性视为连接这两种趋势的关键。90% 的《财富》500 强企业高管和 60% 的投资者认为,明确的联邦法规是推动进一步承诺的主要驱动力。

目前,高管们继续为链上试点项目编制预算,而资产管理公司则将新资金注入与 Crypto 资产相关的投资工具中,标志着运营落地与资产负债表配置正协同推进。